董坚,男,1954年10月10日出生于广东省湛江廉江。1972年开始当村宣传队专职创作员。1979年正式从事文学创作,发表作品。1983年毕业于岭南师范学院。于80年代始,曾6次自掏腰包参加文学涵授和作家班。岭南师范学院毕业后,回家乡安铺中学教书。一年后,被调到县文化局任办公室主任,工作了六年,原以为到文化局是从事文化工作,没想到他到文化局的时候正赶上“以文养文”的热潮,所有政府机关都可以办公司设企业,其中2年他在丝织厂当厂长,2年养虾,2年搞酒家。1991年调到广播电视局任副局长兼有线电台台长。1993年底升任中共廉江市委宣传部副部长、市文联主席。2001年加入中国作家协会,记者职称,任廉江市作家协会主席。2002年中提前离岗退养,专职文学创作,先后著有长篇小说《海出血》,中篇小说集《红土部落》、《浴血军魂》,短篇小说集《红土家族》、《乡下故事》,中篇小说《我的难忘的天涯海角》、《穷村》、《追粮》、《红泥村的日子》、《大兵魂》。短篇小说《红肚兜》、《神枪手》,电视连续剧《湛江有个风流镇》(编剧之一)。小说《抗瘟的种子》、《大兵魂》、《今日直选村官》。著书8部,分别被中国国家图书馆、中国现代文学馆和部分省立图书馆收藏。创作名录入《中国作家辞典》、《博雅人物辞典》、百度百科词条、360百科词条、互动百科词条、维基中文百科词条、《中国网络文学联盟/文艺名家/当代作家》、《360图书馆》等。多篇作品入编作家出版社、团结出版社、中国林业出版社、中国展望出版社、南开大学出版社、解放军文艺出版社、花城出版社、广东人民出版社等书集。

中文名 | 董坚 | 职 业 | 作家、编剧 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

性 别 | 男 | 代表作品 | 长篇小说《海出血》 | |||

国 籍 | 中国 | 《蛇年》、《红蝴蝶》等 | ||||

民 族 | 汉族 | 主要成就 | 广东省首届文学擂台赛优秀小说奖 | |||

出生地 | 广东湛江廉江 | 广东省第二届文学擂台赛季军奖 | ||||

出生日期 | 1954年10月10日 | 组织任职 | 廉江市文化局办公室主任 | |||

星座 | 天秤座 | 廉江市广播电视局副局长兼有线电台台长 | ||||

毕业院校 | 岭南师范学院 | 中共廉江市委宣传部副部长兼市文联主席 | ||||

廉江市作家协会主席等 | ||||||

董坚作品

长篇小说 《红蝴蝶》《海出血》《蛇年》《冰美人》(上);

中短篇小说集《漂浮》《红土部落》《红土家族》《浴血军魂》《乡下故事》《董坚短篇小说选》;

中篇小说 《原点》《我的难忘的天涯海角》《穷村》《追粮》《红泥村的日子》《大兵魂》;

短篇小说集《红土家族》《乡下故事》;

短篇小说 《神枪手》《红肚兜》;

小说《抗瘟的种子》《今日直选村官》;

报告文学《在没有炮火的战场上》《再铸火山魂》;

电影剧本《人墙》《玛丽丘与朱巴达》八场戏曲剧;

电视剧本《湛江有个风流镇》(编剧之一)。

获奖记录

报告文学《在没有炮火的战场上》获全国报告文学三等奖;

短篇小说《红肚兜》获1990年度广东省首届文学擂台赛优秀小说奖;

短篇小说《神枪手》获《广州文艺》1991年度“朝花奖”;

中篇小说《原点》获《小说选刊》征文优秀作品中篇小说类一等奖;

中篇小说《追粮》获广东省第二届文学擂台赛季军奖;

电视连续剧《湛江有个风流镇》(编剧之一)获广东省首届“五个一工程”大奖;

小说《抗瘟的种子》《大兵魂》《今日直选村官》分获湛江文学一等奖。

参加文学涵授和作家班

董坚于80年代始,曾6次自掏腰包参加文学涵授和作家班

永远保持18岁的心态,保留28岁的心智 —— 广东文学院第二届作家班结业前夕,著名作家时任广东作协主席陈国凯恩师对董坚的临别训戒。

千万不要为获奖而写小说 —— 在广州文德路,时任广东作协副主席、著名作家《作品》杂志主编杨干华恩师请董坚上他家喝酒时对董坚的训戒。

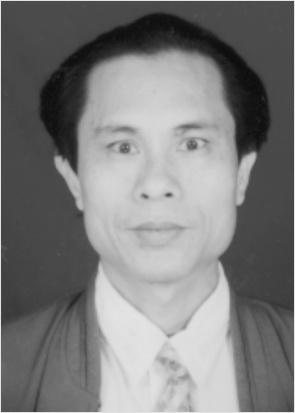

董坚照片

《散文世界》副主编/符昆光造访董坚

《他属于这块土地》

在湛江小说界,有二部小说一直烙印在我的脑海里,一部是黄康俊的《海蚀崖》,一部是董坚的《白条》。2011年我在北京与我国著名小说评论家雷达谈论我们广东的小说时,我不由思索向雷达推荐《海蚀崖》和《追粮》。

我一直想去造访这二位小说家,由于种种原因,无法成行。今年我采写了一系列“湛江文化名人”,因黄康俊早已经离开湛江,所以小说类就非董坚莫属。我与他取得联系时,也许他太忙,也许我们过于陌生,他不由分说拒绝了我的请求,我有些失望。我的系列文章不能没有他,在我的一再坚持下,董坚拗不过我。

向晚,我直奔廉江,在罗二酒店见到他。当我握住他的手的时候,我突然觉得,董坚的外表同田地里的农民兄弟没有两样。

我是一个不爱喝酒的人,为了拉近二人的距离,并营造一些谈话气氛,我们来了一瓶白酒。他说他喜欢喝几杯,特别是在中午。他的老婆每天中午都为他准备一些下酒菜,让他慢慢地喝。喝得差不多了,好好睡一觉,下午三点多就开始写小说。在来的路上,我还在担心会不会冷场,没想到几小杯烈酒下肚,他有如他的长篇小说,滔滔不绝一股脑儿地把他的历史一览无余地呈现给我。

董坚说,他高中毕业后当了二年农民,之后一直与笔结下不解之缘。从1972年开始,他当村宣传队专职创作员,第三年公社水利生产建设兵团文艺宣传队又把他拉过去。文化大革命将结束时,全省准备搞文艺汇演,县文化局又抽他搞剧本创作。剧本创作完成后,他随化州文艺团到广州观摩学习。此时唐山突然大地震,接着毛泽东逝世,上面要求马上解散剧团。他被安排到农村学校当民办教师,一当就是五年。1981年,他考上雷州师专。毕业后,又回到家乡安铺中学教书,一年后调到县文化局。原以为到文化局是干文化工作,没想到他到文化局的时候正赶上“以文养文”的热潮,所有政府机关都可以办公司设企业。他在文化局的六年里,其中有2年在丝织厂当厂长,2年养虾,2年搞酒家。1991年调到广播电视局任副局长,1993年底升任中共廉江市委宣传部副部长、市文联主席,2002年中提前离岗退养。董坚一口气说完他的履历,然后让我喝酒。

看他的阵势,如果不是我们在喝酒,我估计他说完这些话他会把我打发走。我不会喝酒,但是我的肚子很大,他所说的远远喂不饱我好奇的胃口。我给他满酒,他一定让我喝半杯。舍不得孩子套不住狼,我只好喝了。

我问他是从什么时候开始文学创作?他取出一支香烟点燃了。他说在农村当文艺创作员不算,他正式搞文学创作是从1979年开始。那年是国庆三十周年,湛江地区搞征文活动。他写了一篇小说《抗瘟的种子》,文章写的是文革时期的回乡知青。那时湛江地区有13个县市,他竟然得到二等奖,作品在《湛江文艺》发表,稿费三十元,这三十元成为他刚出生的孩子的奶粉费。

孩子出生时,他的老婆还在乡下,没有工作,生活的压力让他拼命写作赚稿费,他写的大部分是警匪武侠题材。我说金庸、梁羽生、古龙对你的影响很大?他说没有,他说他年轻时学过武术,因此写起来得心应手,警匪武侠小说有众多的读者,那时的杂志,几乎都是这方面的内容,非常畅销。水涨船高,稿费自然很高,他就是冲着稿费来的。

在写作的过程中,他发现了自己的短板,他想到大学去充电。他一边写稿,一边复习高中的知识准备参加高考。他考上了,那时是1981年。后来出到县城时,老婆当小贩卖大白菜,时不时让管理市场的人没收称杆、青菜,没办法她又去当泥水工。90年代,他本来有机会到北京鲁迅文学院进修,但是由于经济原因,他放弃了。说这些时董坚心情很沉重,自己猛喝酒,我只好把话题拉到他的小说《追粮》。

他说从1990年到现在,广东省搞了三届文学擂台赛。第一届是羊城晚报社主办。当时湛江市作协欧阳琪指名董坚必须参加擂台赛。擂台赛全省不分等级奖,获奖作者共20名。擂台赛揭晓后,湛江有二人获奖,他与黄康俊。第二届1999年是由《作品》杂志社主办,他又获奖了。第三届还是《作品》杂志社主办,这次他没这么好运,他的小说《痛痒》在湛江就被“枪毙”了。我说你心痛吧?他说现在还痛。我说你能说一说?他举杯要我和他干杯,我碰了。我只抿了一小口,而他一饮而尽。他说你不是喜欢《追粮》?咱们就说一说《追粮》吧。《追粮》在第二届擂台赛获奖。这一届,董坚的参赛作品是《白条》。

《白条》说的是一对贫困农村夫妻病魔缠身,手里拿着一大堆公粮白条。这对夫妻面对着年年都要交公粮,年年又得欠交公粮,又希望有人给他们减持白条,白条把他们逼向死胡同,小说人物令人同情又催人泪下。而在湛江的省市专家组稿会上,大家对这篇小说争议很大,有部分人说这篇小说宣扬自由化,对社会不满。而《作品》主编杨羽仪却看中了这篇小说,说他的杂志用这篇小说,如果出现什么问题,他自己承担,这让董坚极为感动。

省市专家又移师到廉江召开湛江重点作者会,在会上杨羽仪说,短篇小说已经足够了,质量也不错,现在缺的是一部中篇小说,在座的谁有现成的中篇小说。没有人出声。董坚说他这几天在写一部中篇小说《追粮》。杨羽仪问脱稿了没有。董坚说已经脱稿,只是写得花花绿绿,还没有抄写。杨羽仪让董坚把草稿交给他,第二天早上杨羽仪说小说写得不错,抓紧时间抄写工整交上来吧。

我笑了,说他的小说富有戏剧性,而获奖过程也如你的小说啊。

董坚擅于经营农村题材的小说,他已经离开农村二十多年,我问他为什么还是惦记着农村,不写城市题材?董坚又要抽烟了,白雾从他的口里冒出,腾向天花板。他说他村里的男人的命都不长,为什么?因为他们祖祖辈辈都是白天下田干农活,晚上下海捕鱼,睡眠特别少,他说他就怕这个拼命想往外跑。他说他一辈子做对了二件事情,一件是写小说,一件就是把他的老婆孩子带出农村,来到城市,吃上了商品粮,有了城市户口。出来的时候,他对自己的祖宗说,他为他们改朝换代了。

年轻时他一直想离开农村。他有两个朋友,他们曾经逃跑到越南,后来被遣返回来。他们知道他的情况之后,有一天晚上找到他,希望他与他俩一起逃跑到香港。条件是一人出一百元,其中三十元用来搭车到深圳边境,三十元给边防兵,留四十元在香港用。那时候卖一头猪都没有一百元,去哪里弄到一百元?他到处借,结果借不到,只好放弃。90年代,省作协有一位领导介绍他到深圳工作,一切都准备好了,结果还是无法成行。随着年龄的增加,对乡村感情越来越复杂。他说,这就是命,也许他就是属于这块土地。

他个人故事,如他的小说一样传奇,也可以说更丰富、更跌宕起伏。也正因为他生长在农村,有丰富的生活经历,他的作品才充满乡土气息,并饱蘸着底层的悲伤与痛楚及爱与恨。

有的小说家的作品,由于他离底层人的生活太遥远,因此他们的写作处在被现实隔离的状态,他们作品中的现实只能是想象中的现实。而董坚的小说,离人性很近,也许就是因为董坚接近乡土,他对农民的认识、理解得更加深刻、复杂,他的作品为读者呈现出农民的生活原态。

董坚从农民到一个小说家,他身上充满农民的意气。他的职位升到局长时,他应该感到光宗耀祖,而在十年前,他突然办理了离岗退养手续,专职搞创作。这在权力充满迷惑的国度里,他放弃了权力,专心文学,这不能不让他周围的朋友困惑。

文学早就在社会淡化了,中国的经济总量好快就排在世界第一,超越美国,可中国人的阅读量,平均年不足一本,连非洲国家都不如,而董坚在这时还在拼命地写作,有谁理解他?

文学是寂寞的。我读着他即将出版的长篇小说《红蝴蝶》时,我非常感叹,董坚他知道土地的温度,更懂得农民生存的不容易,他向外人诉说着农民的喜怒哀乐及苦苦的追求。

我一直在想,董坚正如他所说,他真的属于这块土地。

湛江日报记者邓亚明笔下的董坚

董坚是湛江仅有的几名中国作家协会会员之一,不但在湛江鼎鼎有名,在全省都颇有名气。他以乡土小说创作见长,将笔尖伸进雷州半岛红土地的最深层,贴近农民,叙写农民,作品散发出泥土的鲜热气息,很受读者的喜爱。

因他长期扎根在廉江一座小城(有时也跑回到北部湾畔九洲江边的乡下)埋头写作,文艺界的人都习惯称之为“草根作家”。

董坚还没到退休年龄,就从廉江市文联主席的位置上离岗退养,默默无声地生活在廉江那座“依山傍水的幽静的小城里”,有时也回到北部湾畔九洲江边那条“寂寂无闻的海边渔村”去,同乡民们一起“过一些日子”,体验乡下人的“甜酸苦辣咸生活”。

离岗退养后的乡土小说家董坚已经很少跟湛江和广东文艺界的人接触,很少在省市的一些文艺创作会议上“抛头露面”。

但董坚并没有停止写作,反而写得比在职时更加勤快,作品更加高产,一部部长篇和中、短篇小说接连不断发表和出版,仅在离岗退养的十年时间里,就创作了好几百万字的文学作品,令行内人“瞠目结舌”。

只是,这些年董坚的作品很少投给湛江和广东的报刊,大都发表于外省的文学刊物和在北京等地的出版社出版,有时候署的还是笔名,本地文艺圈人士知道的当然不多。

2010年,董坚的30万字长篇小说《蛇年》在山东大众文艺出版社出版,这是他退休后完成的第一部长篇。该作品同样是以他“写烂熟了”的雷州半岛红泥村的乡人乡事为题材,人物依然是读者熟悉的村长董大脚、村姑细眼莲、县长瘦臀等一干村民和县、镇的干部。董坚一向倾情于生于厮长于厮的雷州半岛红泥村,醉心于一个个日出而作、日落而息的敦厚质朴的乡民形象,体谅农民的艰辛和苦衷,憎恨上头对乡村没完没了的名目繁多的检查和施压,看不惯一些乡镇干部对农民的所作所为,力尽所能“借一支笔杆为乡土农民鼓与呼”……

有文学评论家称董坚的小说为“新乡土小说”,继承了赵树理、刘绍棠等著名乡土小说作家的创作风格,并形成自己独特的南方地域特色,尤其语言具有雷州半岛“口语化”味道,文字散发着浓郁的南半岛红土的芳香。

董坚独特的乡土语言是他小说成功和吸引读者阅读兴趣的一个重要因素,湛江师范学院人文学院就有赵越等专家教授专门研究他的小说语言艺术,撰写专题文章在理论刊物发表。

而董坚却说,他更关注现实,关注当下乡土中国的农民生存现状,他的创作风格应属于“批判现实主义”。

目前,董坚正在创作他的另一部“红泥村系列”长篇小说《野种》,该长篇已在他的新浪博客连载了10多万字,“这是我更用心叙写和更有看头的一部长篇,估计一两个月后就能完成,目前已有好几个出版商要买断版权出版。”同时,他又刚刚将另一部长篇小说《青春了无痕》中的14万字“打包发给江苏南京的《钟山》大型文学期刊”,而前不久,他还完成长篇报告文学《湖光岩》的采访和写作。

董坚说他现在的创作状态很好,“不用上班,不用去应付这个会那个会,要多自由就有多自由,想怎么写就怎么写,写累了就躺下休息,休息够了又爬起来继续写……退休了才真正是个‘坐家’。”

其实,董坚在写累了时就玩电脑,上网看新闻,到论坛里灌水,在论坛里找些搞笑图片贴在博客里,他还学会了用电脑制图工具制作出千奇百怪的图片。在他的新浪博客里,他给他正在连载的两部长篇小说的每一章都配上插图,“让博友在阅读时调节眼球,不然看那么长的小说容易疲劳”。“这真是一个很用心打理的文图并茂的博客,不但那些小说、评论、杂文写得老练深刻,连那些图片也制作得十分精美,看了令人忍俊不禁。”有博友这样说。

董坚在十多年前就开始电脑写作了,那时他的一对儿女都在大学里读书,生活负担很重,他通过电脑写作挣稿费减轻家庭压力,那时主要为一些生活类、时尚类、通俗文艺类报刊写稿,“哪里稿费高就往哪里投”,给这类报刊投稿,他用的都是笔名,什么“四眼龙”、“龙四哥”、“老四”、“阿四”、“水哥”等等,没人知道这些“教人穿衣吃饭、恋爱拍拖”的文章竟是出自著名乡土作家董坚之手。一些文友知道他在用电脑写作挣钱,联想到早年他刚从安铺一间中学调上廉江县文化局上班,为了掩人耳目,他常在办公桌上的一张张摊开的报纸的空白处,写出一篇篇清新生动的小说的情景,“这种潜心为生活、为梦想而不懈努力的人真不多!”文友们这样感叹。

与此同时,身为廉江市作家协会主席的董坚还在主编一份纯文学杂志《九洲江》,该杂志创刊于三年前,是一本“纯之又纯”的文学双月刊,“拒绝一切低俗、庸俗、不健康的文字”,该刊物不但培养了廉江当地一批文学新人,还引来不少全国名家的关注,当代著名作家郭雪波、著名军旅作家裘山山、《人民文学》副主编徐则臣、上海《收获》杂志副编审廖增湖、上海著名美女作家吴瑜、河北省文学院专业作家雪小禅和廉江籍著名作家黄康俊等,都给《九洲江》赐稿,大大提高了这份县市级文学刊物的知名度。

“在文学不景气的当下,不说一个县级市,就是地市级甚至省级,文学刊物的生存都十分艰难,廉江能办出这样一份高质量、高档次的纯文学杂志,十分难能可贵。”文学界的人都这样说。

而从董坚撰写的放在每期《九洲江》扉页的“主编手记”中,可以看出这位乡土作家对这份“家乡刊物”倾注的心血和他在一座小城办一份纯文学刊物的“良苦用心”:为培养更多有正义感和责任感,像他一样将笔触伸进社会底层、伸进泥土最深处的本土作家而不懈努力。

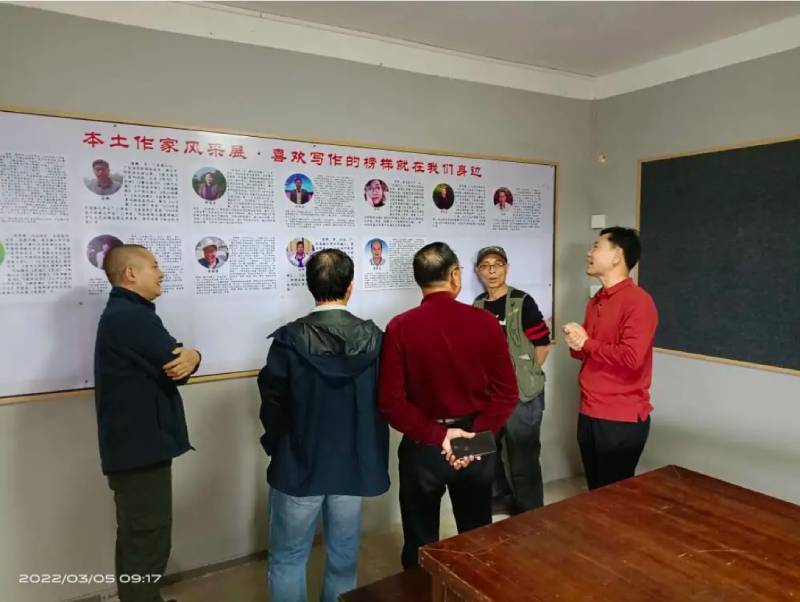

著名作家张德明一行赴廉江作协文学创作基地且听小院进行诗歌交流

2021年12月26日,广东廉江市作家协会首个文学创作基地在且听小院耕读分院正式挂牌。