李树堂,男,1903年出生于吉林省伊通县莫里乡杨木林屯一个小地主家庭,家中兄弟四人,他排行老大,读私塾约至20岁,清朝倒台取消科举,断了考科举的念想,回家帮助爷爷打理家族事务。

1935年,为了能多赚点钱,父亲让李树堂当警察,一当就是三年。但李树堂不喜欢这份帮日本人欺负中国人的职业。1939年,过了年就辞职到太平村公所当丁员(最低一级的办事员),后来调到石岭子村公所做雇员(比丁员高一级)。1940年,调到靠山村(今天的伊通县靠山镇)当办事员,住在呼啦鬼屯,先后在石岭子、大酱缸和靠山这三个地方工作。1940年,调到靠山村公所工作。

1942年6月12日中午,因高烧持续七天不退,浑身皮肤发黄,医治无效病世,享年39岁。

中文名 | 李树堂 | 出生日期 | 1903年 |

|---|---|---|---|

性 别 | 男 | 逝世日期 | 1942年6月12日中午 |

国 籍 | 中国 | 享 年 | 39岁 |

民 族 | 汉族 | 毕业院校 | 私塾 |

祖 籍 | 河北省秦皇岛市 | 职 业 | 警察、丁员、雇员、办事员 |

出生地 | 吉林省伊通县莫里乡杨木林屯 | ||

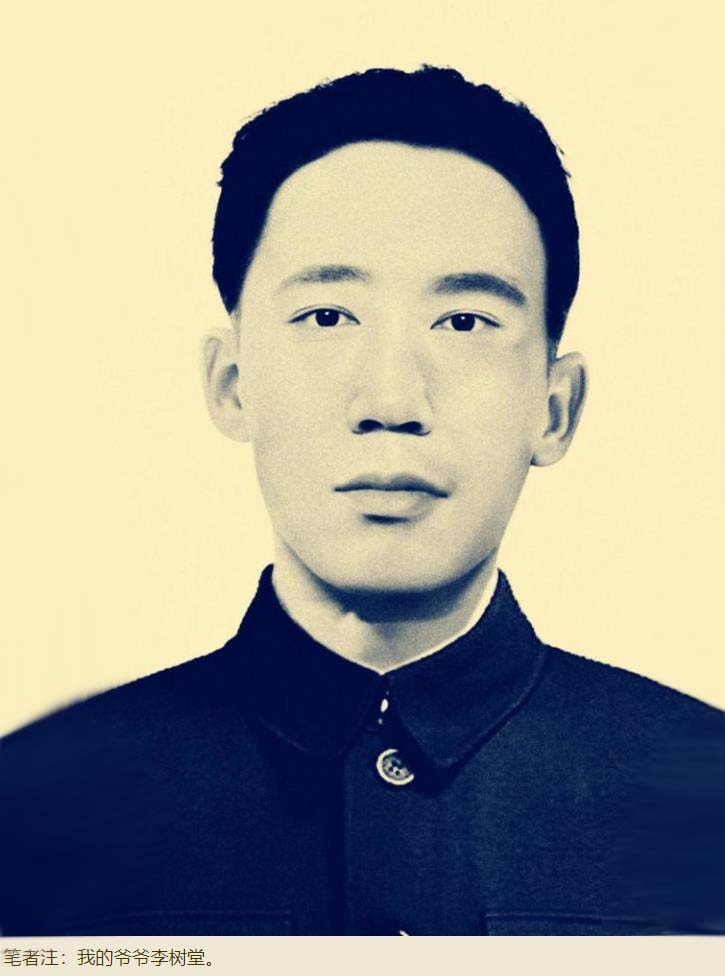

孙子李也平以父亲李祝春的口吻讲述爷爷李树堂的故事

《大田往事》为孙子执笔的家族回忆史,供家族后人追忆。

《大田往事》第一章 童 年

听老辈人说我的老家是在关里的永平府昌黎县李家庄,(但后经我考证昌黎县应该是在河北省秦皇岛市,清朝时属于直隶省)。据说那是公元1789年(清乾隆五十四年),时逢大灾,为了活命,我的祖先不得不闯关东,告别了家乡的父老乡亲和他的舅舅启程北上,挑着担子,沿途风餐露宿,步行了一个月零五天,最后到达了现在的吉林省伊通县莫里乡的杨木林屯。在屯南的一个地方安营扎寨,这个地方就是现在的莫里西沟。从老祖宗进关到我这里已经是第八代了。当时的东北地广人稀,生活比较容易,但是真正的起家是因为先主从军立功受到皇家奖赏开始。据说祖先曾经跟随一位将军征战,因在战斗中立功受奖,赏入镶黄旗并赐给很多土地而一跃成为了地主,但随后家族出了个败家子,又抽又赌,到高祖那一代就已经开始破落了。以至于清朝倒闭的时候就又改满归汉,不再说自己是满族了。

我能往上追溯的只能到高祖父这一代。高祖父的名字不知道,只知道他生了两个儿子,一个叫李文秀另一个取名李文学。我们这一支是李文学的后裔,即李文学是我的增祖父,高祖父又生了两个儿子李林和李珍。李文秀生了两个儿子李勤和李俭(据说住在建亭子一带)。

老大李勤有两个儿子一个叫李树生(小名五大烟)还有一个不知道叫什么了。

老二李珍就是我的爷爷。爷爷个子不高,不善言谈,为人正直善良,是地道的老实农民。奶奶是县里大户张姓的女儿。奶奶大高个双眼皮,不仅长得漂亮,而且能说会道,但就是有点小脾气。

我爷爷生了四个儿子没有女儿。父亲是老大,叫李树堂。二叔叫李树华,三叔叫李树藩,老叔叫李树山。老叔李树山二十多岁就去世了,没留下后人。

父亲的第一个妻子是邻村杨氏的女儿,结婚没几年就去世了。去世前留下了一个女儿,就是我的姐姐(生于1922年6月6日农历五月二十九),取名李秀芬,小名莲子。由于当时的医疗条件太差,女人生孩子就是过鬼门关,她产后落病,不久去世。五年后父亲经人介绍娶了伊通马鞍乡山西屯赵财主家姑娘。赵财主有两个儿子五个女儿,娶过来的是老三,家里都叫她三姑娘,这个三姑娘就是我妈。

我是一九二八年正月初一出生于莫里西沟这样一个偏僻的农村家庭,按照家谱排辈是春字辈,又恰逢春节,故取名祝春。当时我的爷爷已然是一个拥有40几晌土地的小地主,家里有三四个长工帮着种地,在乡下也算过的也算滋润。因为有了点钱,就让我父亲读书,希望将来有机会能求取功名,光宗耀祖。我父亲是家里四个兄弟的老大,可以说也是家族第一个念书的人。他读私塾差不多到20岁,清朝倒台取消科举,也就断了考举的念想,也就回家帮助太爷打理家族事务了。

九一八事变的前一年即公元1930年,时直胡匪遍地,抢掠烧杀,在乡下的生活提心吊胆,经常有土匪胡子敲诈绑票的威胁。爷爷不得不把全家搬到伊通街上住。那时家里有爷爷奶奶、我父母带着我和我姐、二叔和二婶带着他们的一个女儿、三叔三婶以及老叔,一家老少12口。

当时全家住在允治街六组也就是西门外的西岭下边道南。当时岭上有个大庙香火兴隆,下边有很多住家。太爷人缘不错,邻里相处都很好。闲暇的时候太爷种点菜园子,爷爷在家教私学教几个学生多少有点收入,二爷帮着太爷做些家务,三爷学木匠手艺,老爷年纪小不能干什么,兵荒马乱乡下的地租不太好收,一大家人的吃喝主要靠这点收入过活。三年后即1933年5月我的妹妹秀春也在县里出生了。大约这个时间二爷染上了大烟瘾,让本不富裕的生活更加拮据,不过还能勉强能维持吃穿。

九一八事变后,日本鬼子占领东北,伪满洲国成立。太爷被推举当了牌长(当时的居民片长),不愿意干又不得不干。不过那个时候我还小不太懂事,但感觉算安逸。

说来我也是爷爷奶奶的嫡亲长孙,很得他们的宠爱,都夸我孝顺懂事。我也是总喜欢缠着爷爷奶奶,小时候他们走哪里都喜欢带着我。但我的母亲不太会来事,得不到奶奶的喜欢。有时候奶奶也当着我的面和爷爷埋怨我母亲,母亲知道了就问我奶奶说她什么了,我也不和母亲说。结果让妈妈弄很不开心,认为我心里没有自己的妈妈,只有奶奶。其实我是怕母亲生奶奶的气才不说的,而且奶奶说的话我也不喜欢听。

一九三五年为了能多赚点钱维持家用,爷爷就让父亲当了警察,一当就是三年。但父亲不喜欢这个帮日本人欺负中国人的职业,1939年过了年就辞职到太平村公所当丁员(最低一级的办事员),后来调到石岭子村公所做雇员(比丁员高一级),1940年调到靠山村(今天的伊通县靠山镇)当办事员,住在呼啦鬼屯。

这段时间我有经常是和爷爷奶奶在一起,很少跟随父母。父亲曾经先后在石岭子、大酱缸和靠山这三个地方工作。这段时间我虽然和母聚少离多,但相比后面的动荡生活,仍然算是一生中最幸福的一段时光。我从七岁的时候开始跟先生读了两年私学,两年后也就是三七年我九岁的时候开始读初小,也就是伊通街西门里的二级小学,四零年年底初我小毕业。四一年考入伊通街中央高级小学学习,学制两年,四二年年底高小毕业。

《大田往事》 第二章 梦 魇

1940年父亲调到靠山村公所工作。当时姐姐已经结婚,婆家姓陈,也是住在靠山不远的一个地方。我大部分时间在县里和爷爷奶奶共同生活。大妹妹秀春已经八岁了,小妹妹秀荣刚一岁会走路,由父母带着和他们一起。

那时我父母住的地方叫呼啦鬼屯,距离靠山镇不是很远。而靠山镇也不是现在靠山镇的位置(据老人们说现在的靠山镇是解放后新修了伊通到公主岭的公路后才迁到现在的位置),当时的位置应该是现在位置的东南方向的侯家屯,在护山村的南边。租住姓阴人家的一铺北炕,距离父亲工作的地方不远。由于世道不太平,我读书也是断断续续。一般放暑假的时候我会到呼啦鬼屯父母哪里。

有一次放暑假我在呼啦鬼屯父母哪里捉蛐蛐,在后院的院墙哪里听得有小狗崽叫。我循声找到一个墙洞,有就用手去洞里摸摸到里面有一个罐子,我又撬开了一块石头后把罐子搬出来摔在地上,然后就看见白花花的银元洒满了一地。响声惊动了周围的大人们,都过来抢,我则呆呆的看傻了。听母亲说第二天房主就回来说是他们家的老爷爷躲胡子藏起来的,后来老头突然去世就找不到所藏银元的位置了。至于后来他们追回去多少就不知道了。

1942年的春节是在爷爷家过的最快乐的一个年了。父母带着两个妹妹回县里和爷爷家。大家庭一起过年是很热闹的。父亲给我们三个孩子每个人还特意做了新衣服,也给小妹用二妹穿小的衣服改做了一件小花袄。此时候家里生活就比较宽松了。因为父亲有了工作,二叔也在营城子当了伪满警察不用和家里要钱抽大烟,家里的收入多了些,生活也好了很多。

家里张灯结彩,一片喜气洋洋。接神供财神,放鞭炮吃饺子一样不少。

大约是初三早晨吧,吃饭的时候大家发现奶奶的脸色不好,都不知道为什么。吃了早饭后奶奶还是闷闷不乐,问了才说是昨晚做了个梦,说是梦见院子里有一棵大树倒了,这梦不吉利。爷爷却说,这梦没什么不好,倒了老树起新树,好日子就要来了。

过完了年,父亲还要回靠山上班。这一天父母带着读小学的我和两个年幼的姑姑回靠山。因为寒假还没结束,我还可以去靠山玩几天。临走前,为管教大姐的事父亲和奶奶顶了一句嘴。父亲平时总是很孝顺,从没和奶奶顶过嘴,这次竟然顶嘴了奶奶,这当然让老太太有些生气。路上父亲拿着包裹抱着小妹蓉蓉一边走着一边想心事,而母亲领着我和秀春。走到了快到西尖山根的时候,父亲突然停下脚步,对母亲说:

“早晨走的时候咱妈还生我气呢,我得回去看看妈。”

“你回去我们怎么办?都走出三四里地了”母亲说

“那我也要回去看看,如果妈还在生气我离开了怎么能心安的呢,你们等我一会”父亲说着,把妹妹放到母亲怀里,转身朝奶奶家里跑去。

父亲一进屋就给奶奶磕头:“妈,别生气了,儿错了!”一直把奶奶哄高兴了才反身出门追上母亲。

奶奶的梦最终还是应验了。

从这一年开始家族的厄运开始来临。过了年就是二月二,然后就奔端午节,一系列的变故就从这一年开始。

四月的一天,父亲早晨醒来对母亲说自己做了一个梦。

“我梦见两个穿制服的人拿着一个花名册找我,进屋就问说你是李树堂吗?说着就要带我走,我对那两个人说我是在职的人。可其中个人却说在职也得走,让我准备一下。我侧眼看了看那个名册,里面还有前几天前村死的老江头,还有我们村公所的王立志,其余的就不认识了。”

过了一会,父亲又说:“端午节是个坎啊,过了端午节也许就没事,梦终究是梦,还是不要往心里去吧”。

这一年乡下流行温病。死人的事情多的让人们几乎麻木了。其中节前没几天,房主的17岁的女儿得瘟病走了,村里陆陆续续死了好几个人。

一晃就是端午节,父亲工作很忙,但放了一天假,天还没亮,起大早带我和妹妹们上山採艾蒿,还采了好多的蕨菜和好多的金针花,到家的时候母亲已经煮好了韭菜馅饺子。这也是我和父亲过的最后一个端午节。

过了端午节父亲就又上班了,可上班不久就又回家,说是感觉不舒服。母亲扶着父亲上炕躺下盖好被子,开始也只是以为一般风寒这样的小毛病,可是接着就是高烧不退。当时的医疗条件差,吃中药都不好用,于是就有各种土办法,比如用银镯子金镏子熬水了什么的,但都不见好转,慢慢开始浑身皮肤发黄,高烧持续不退。当时不知道那是什么病,现在知道按照现在的医学名词可能就是病毒性黄疸型肝炎。

端午节后的第七天早晨,父亲忽然感觉好了很多,竟然能起床了。他到院子里用柳枝蘸盐刷了刷牙,然后自己洗脸洗脚,还前后院转了一圈。母亲还以为是父亲病有了回头,挺高兴,扶着父亲回到炕上躺下。怕炕冷又往灶坑填了点柴火,一边做午饭一边熬着汤药。等叫父亲吃饭的时候就无法叫醒他了,1942年6月12日中午父亲去世。

父亲的突然去世,让母亲措手不及,人几乎傻了。此事惊动了乡里,父亲平时就人缘好,和爷爷一样正直善良,所以朋友很多。出殡那天,村里乡里,方圆十数里地的人们都来与父亲最后告别。父亲的棺材本来是姐姐婆婆准备自己用的,非常好的红松木非常大,家里花钱买来给了父亲用。

八个大汉抬着那巨大腥红的棺材,一路撒着纸钱,伴随亲人们的嚎啕大哭,将父亲葬到了西沟屯东的一个小山坡下。

因为父亲是年轻去世,按风俗不入祖坟地。但距离祖坟地也不是很远,祖坟在杨木林屯,具体什么地方我也不知道了。

父亲去世没几天,我那可怜可爱的小妹蓉蓉,也随父而去,她才刚刚两岁半。

父亲去世时39岁。

母亲这一年38岁(母亲生日是1902年阴历10月21),我李祝春14岁,妹妹李秀春9岁。