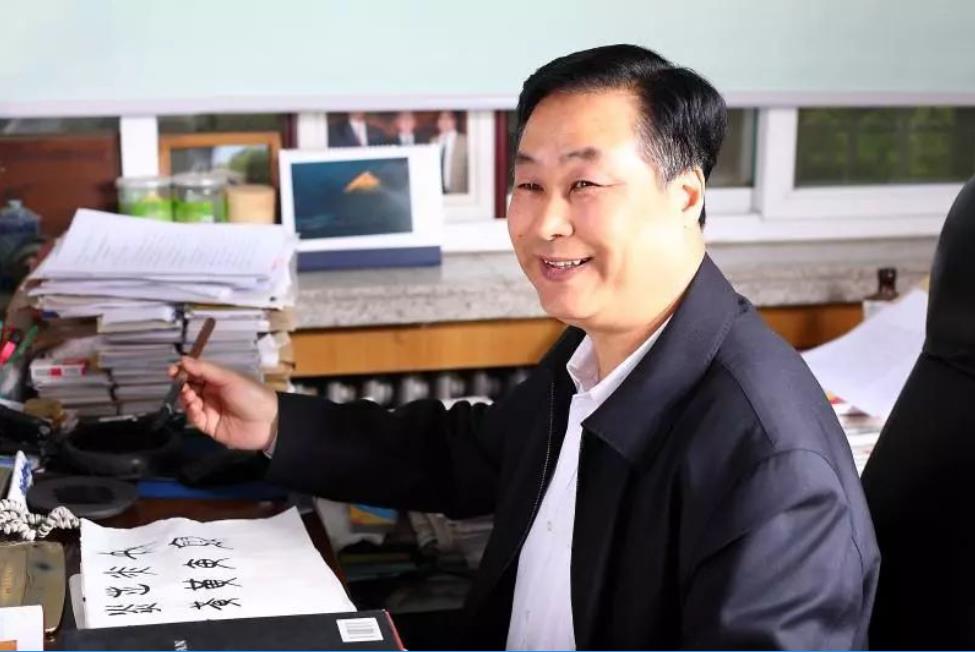

丁再献,男,字章甫,号北海,1952年2月出生于山东沂南县张庄镇辉山村,中共党员,党校本科学历,国家一级书法家、中华国礼艺术家、作家、诗人,第一批非遗创新人物,中国最美符号书画人物,东夷骨刻文字的系统破译者,骨刻文书法艺术的始创者,清华大学中国首届楹联书法高研班学员,中国楹联学会会员、楹联书法研究会常务理事,山东社科院旅游研究中心研究员,并兼任诸多社会职务和数家院校客座教授及硕士研究生导师。

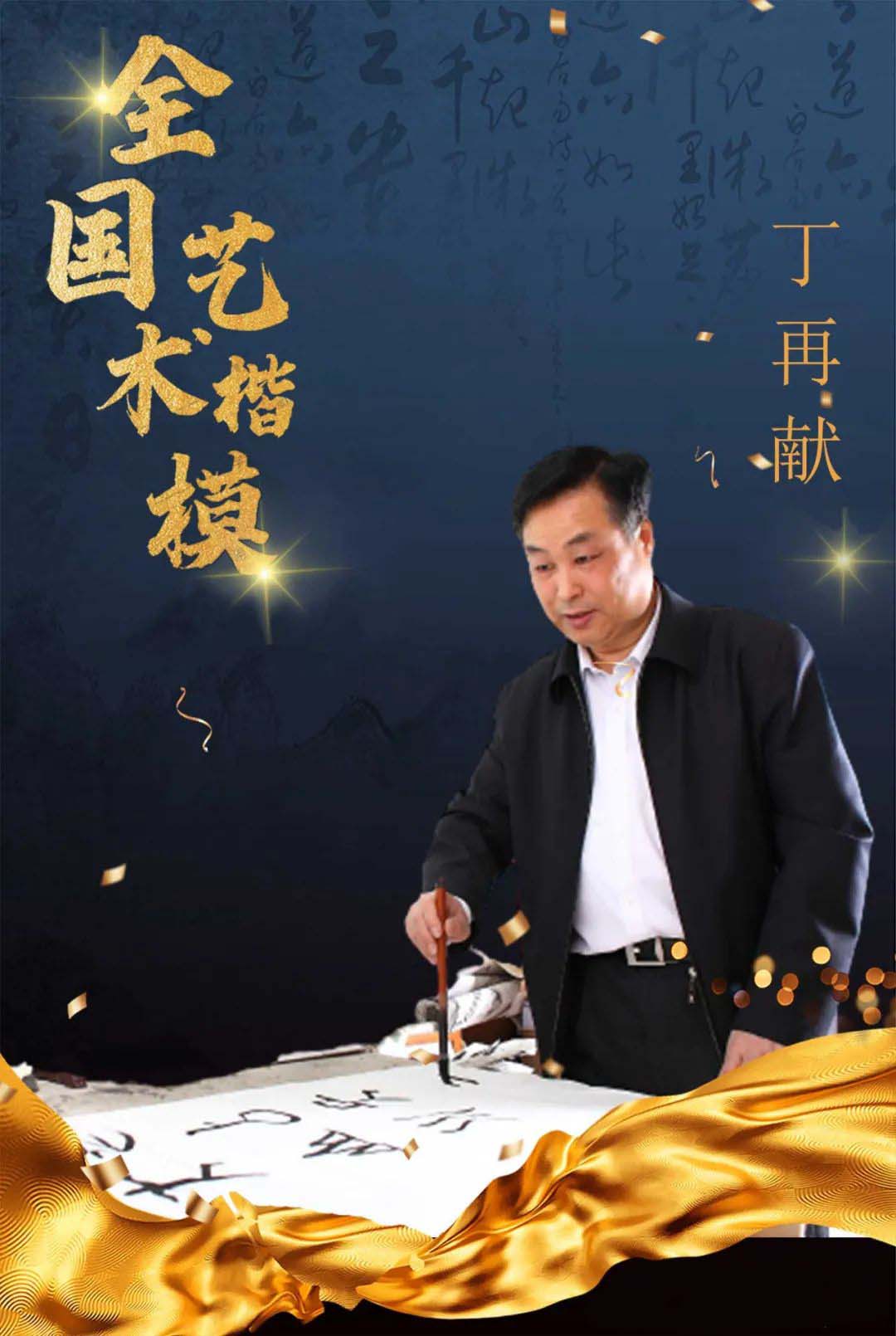

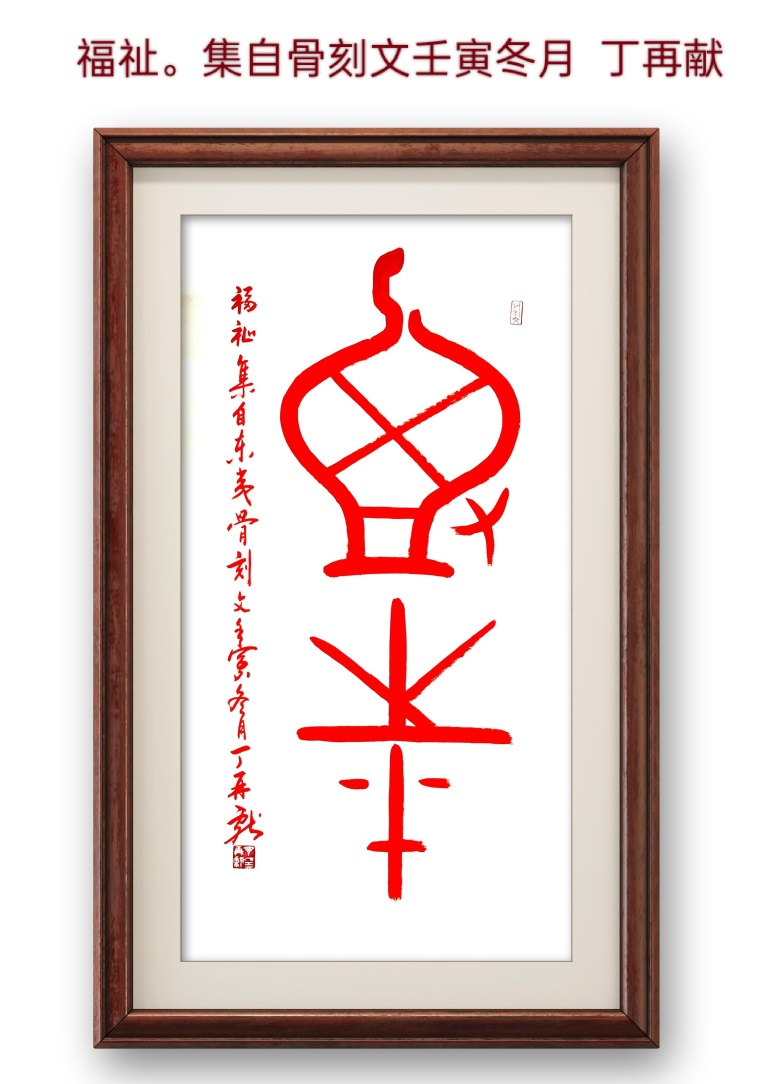

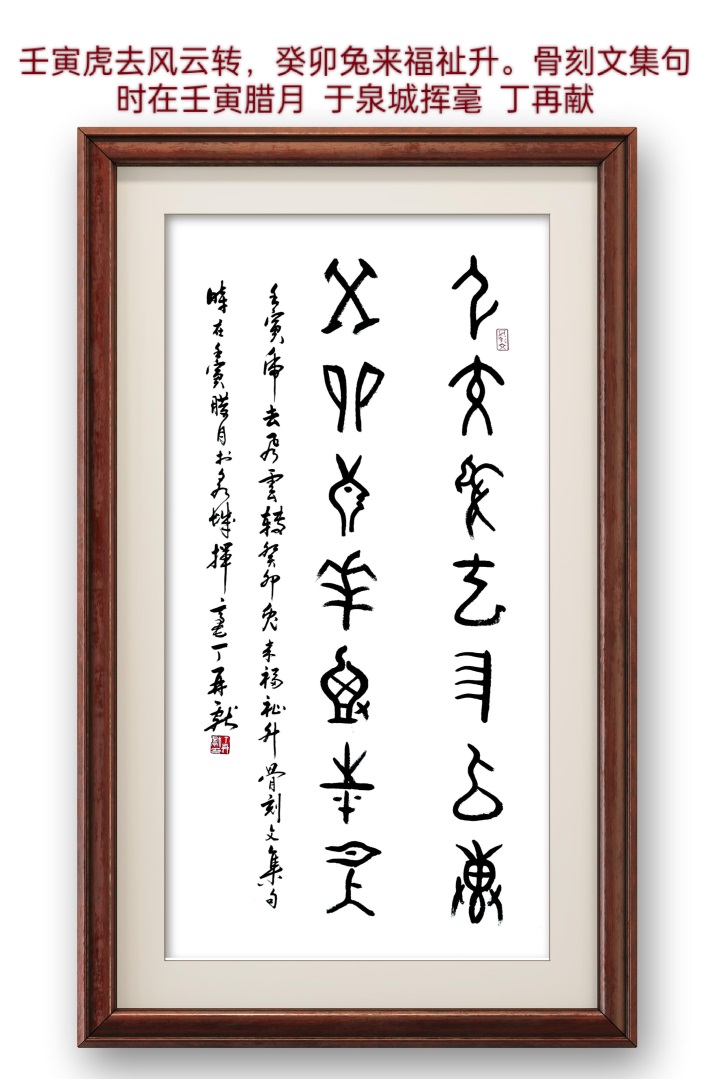

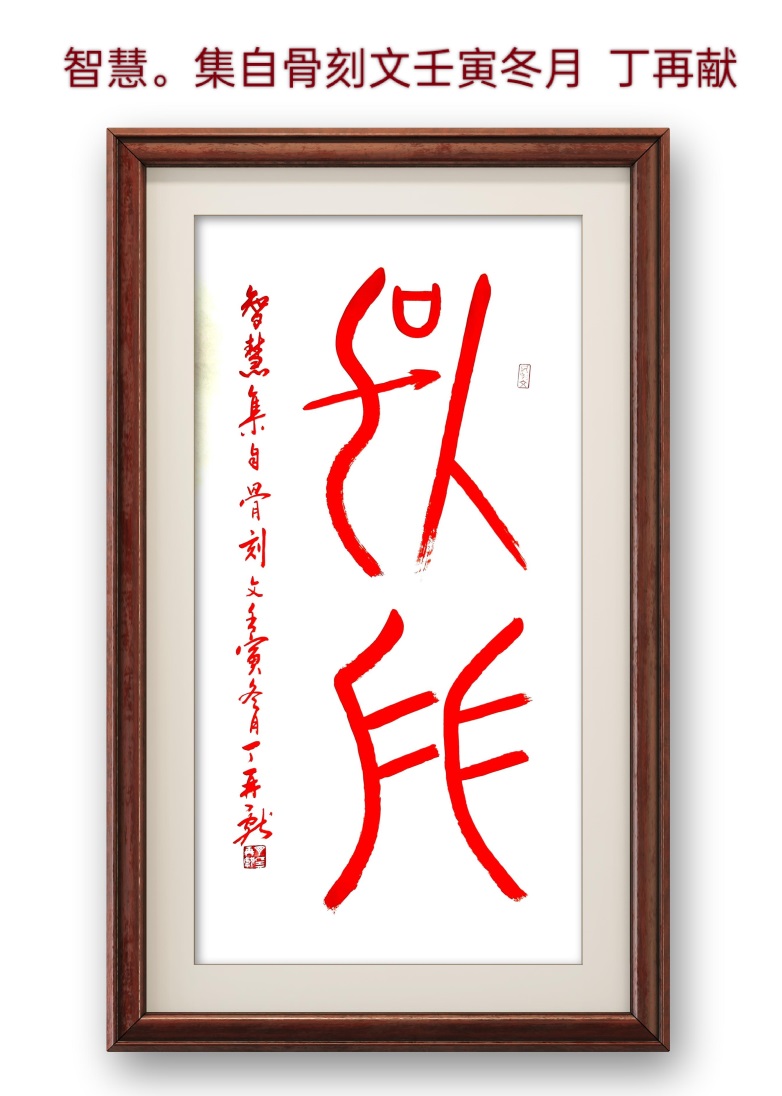

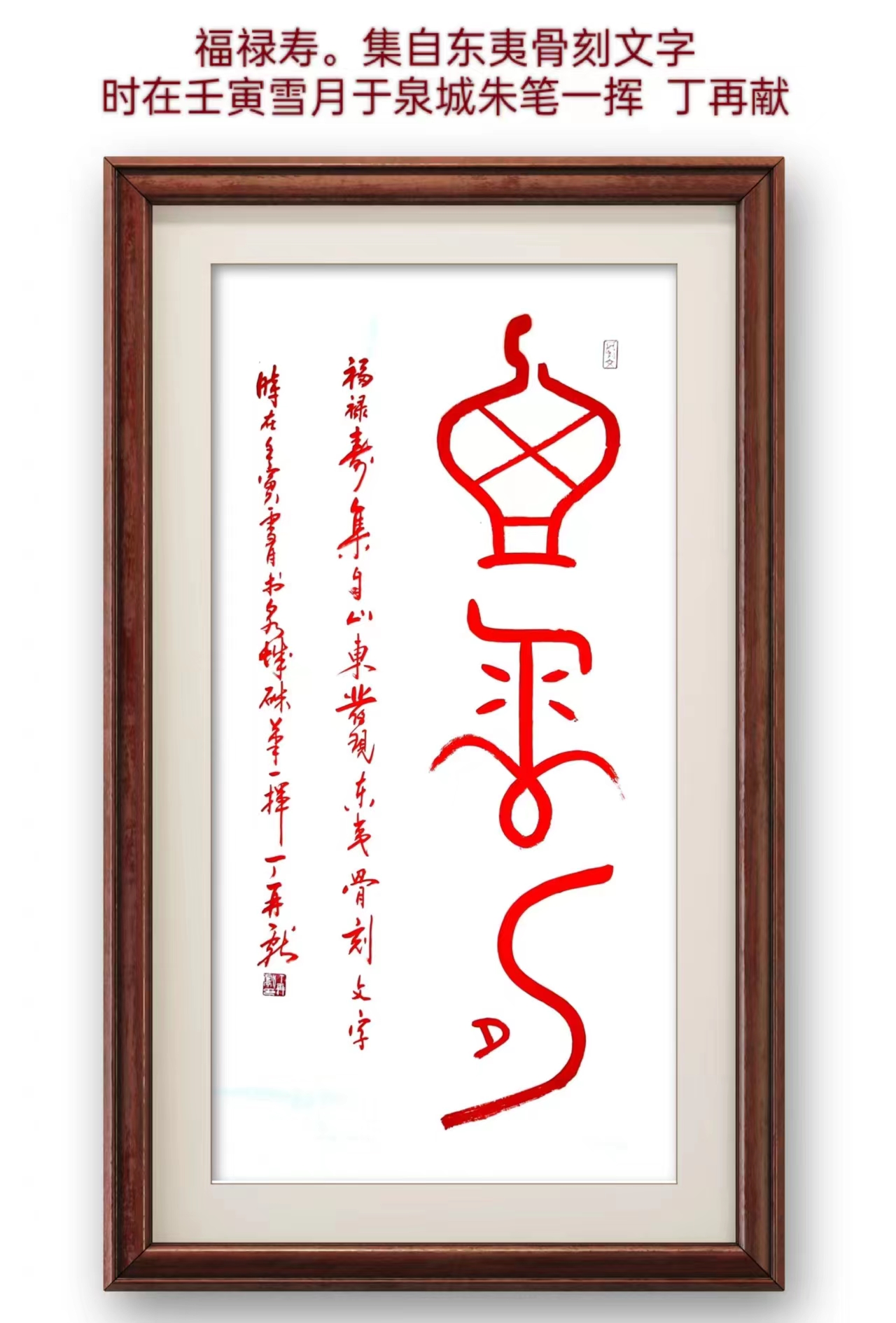

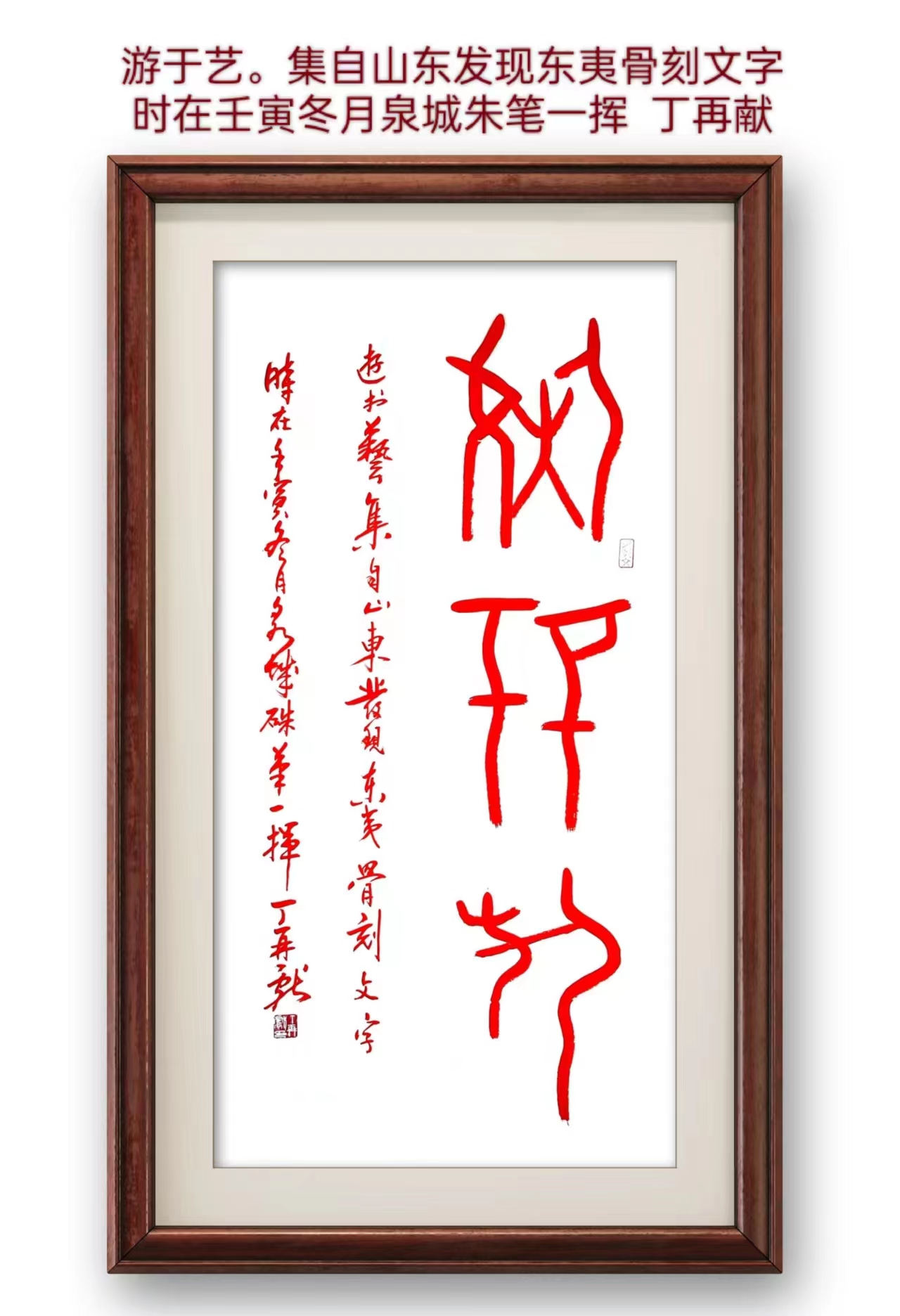

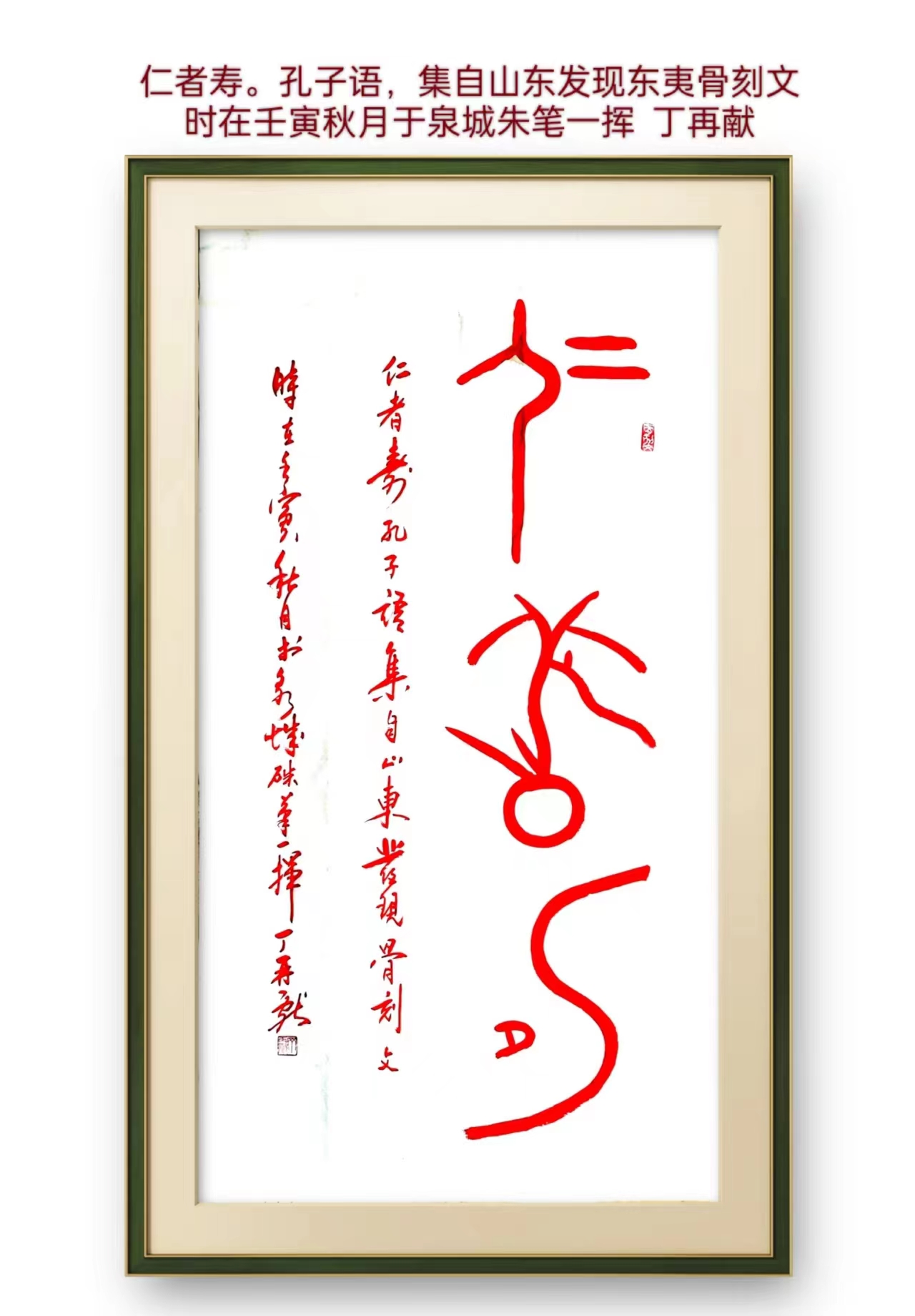

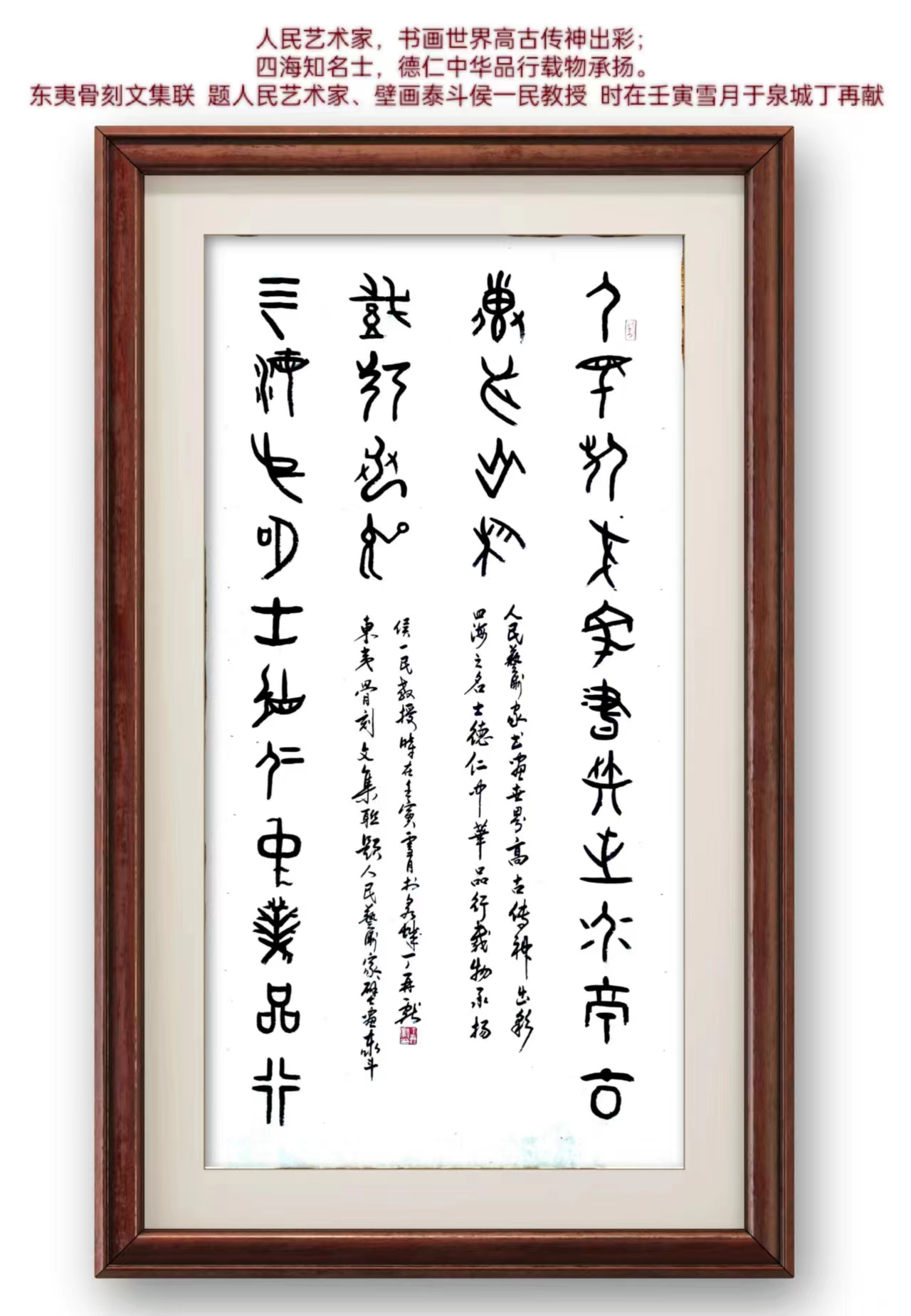

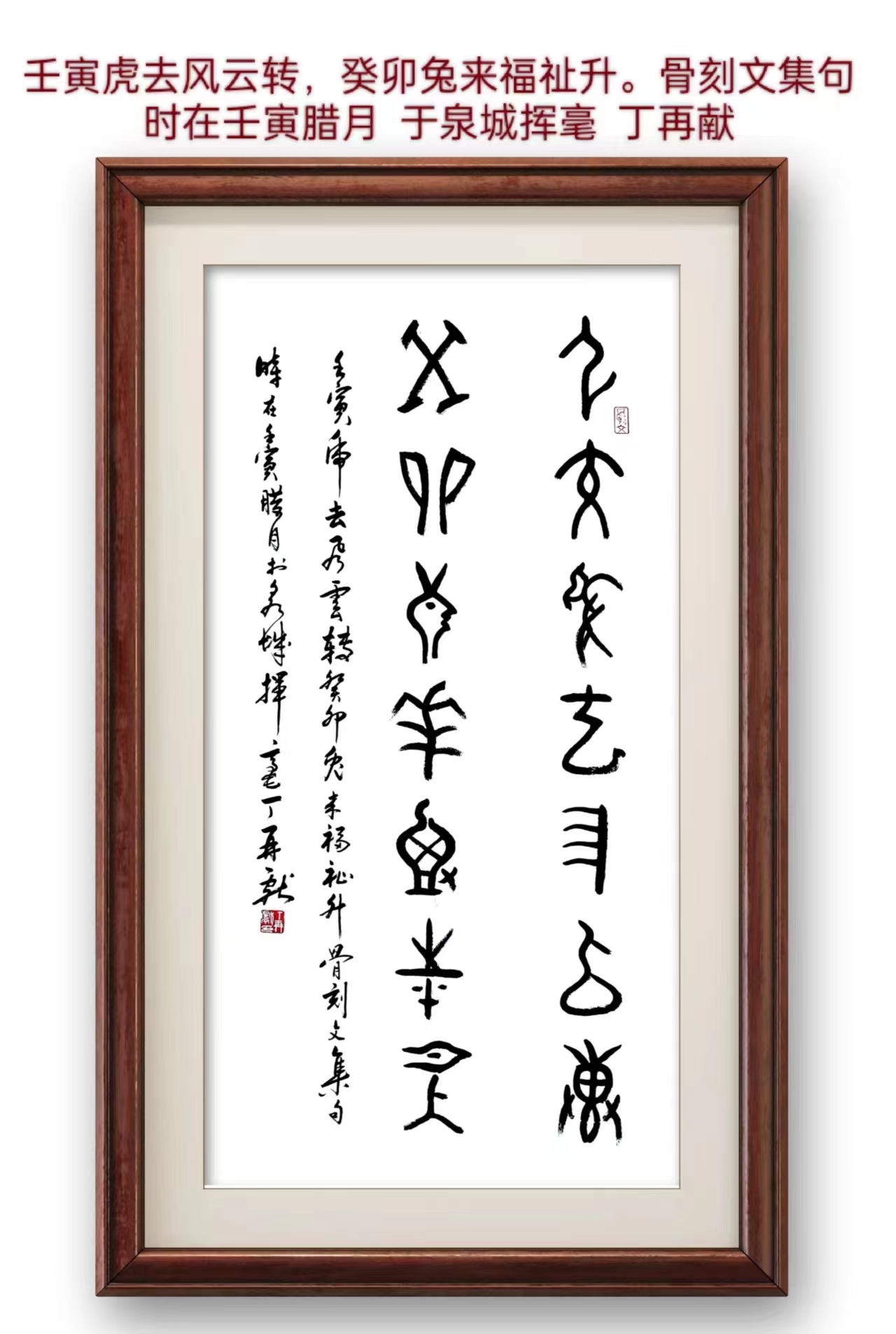

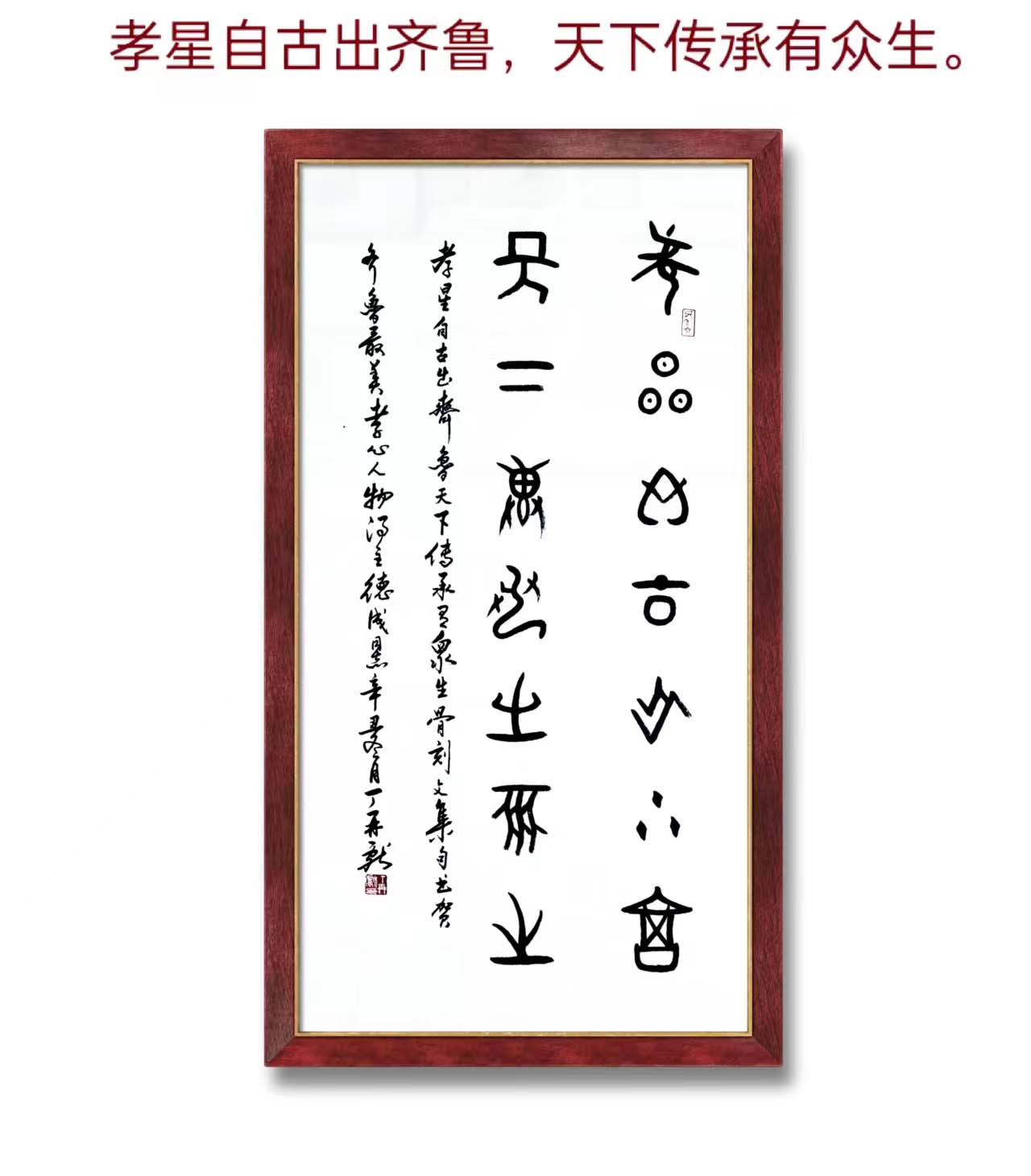

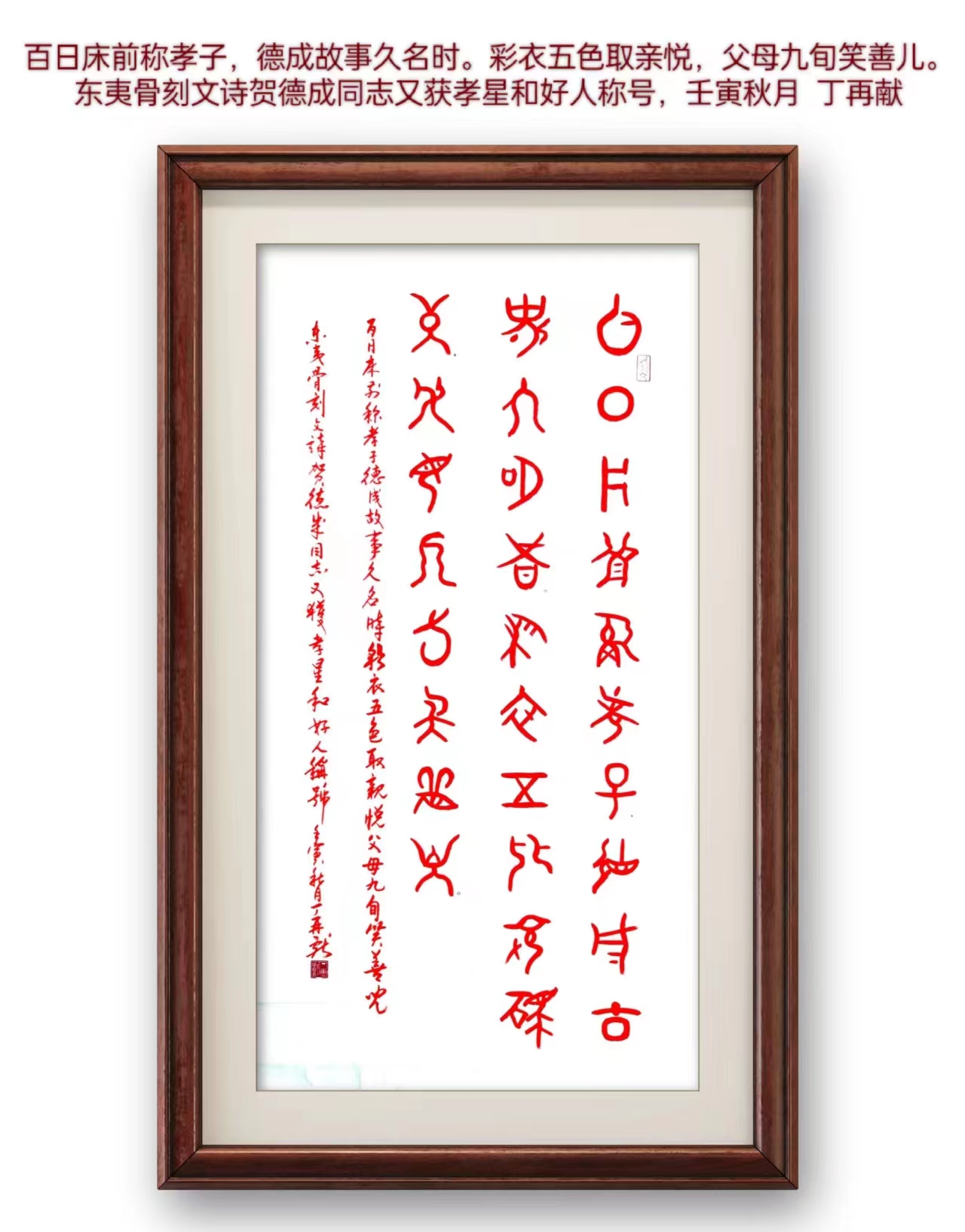

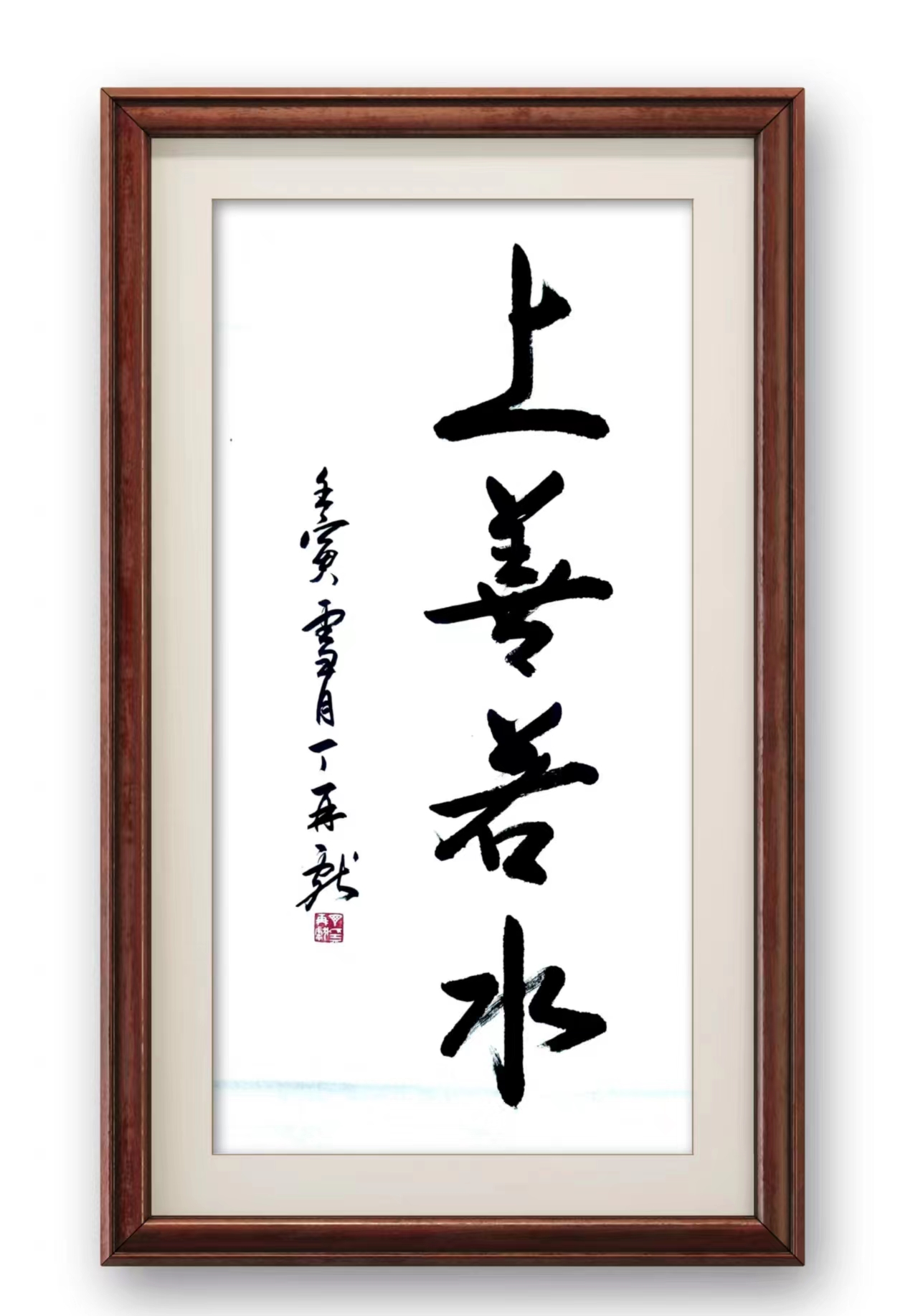

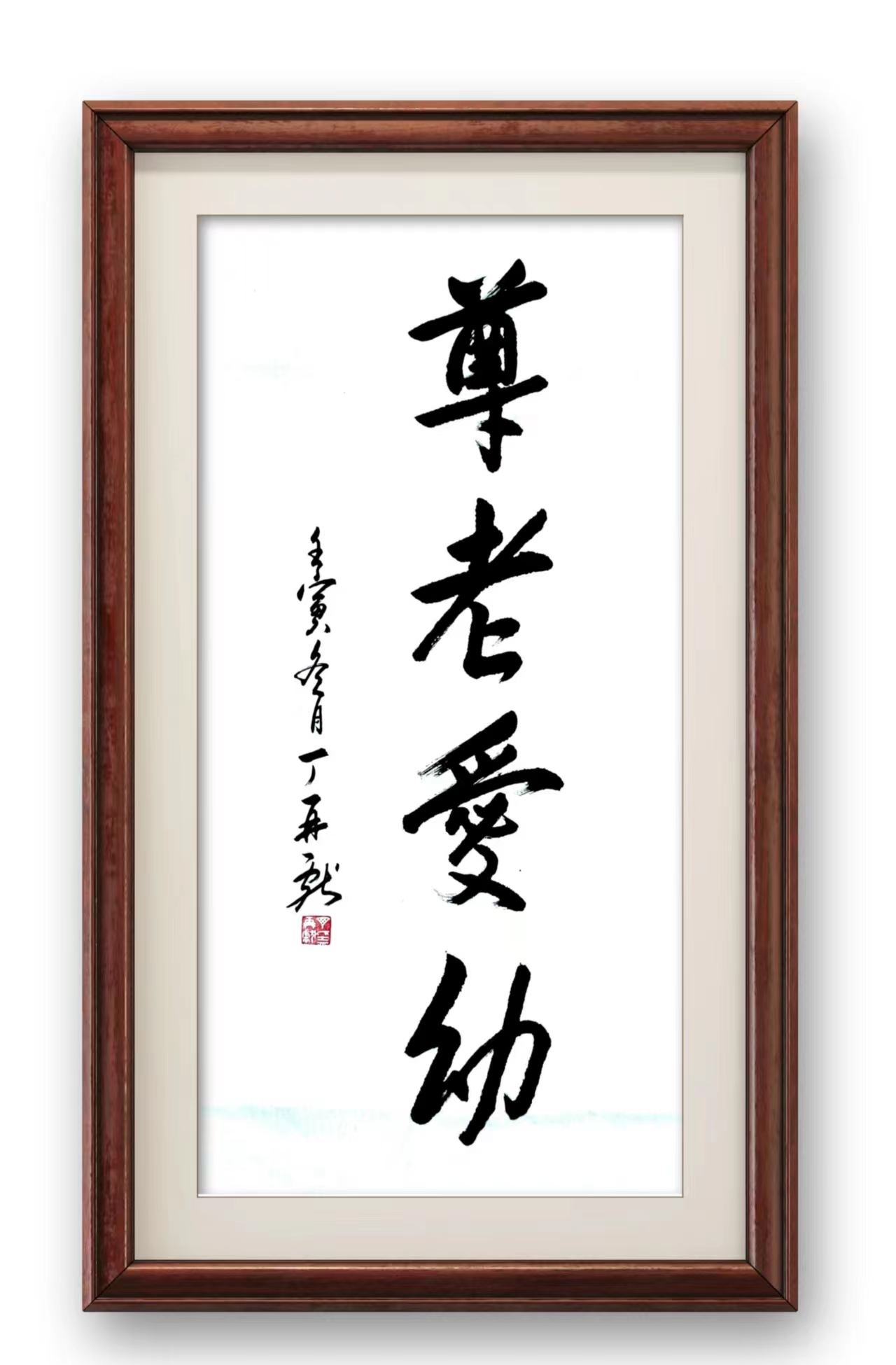

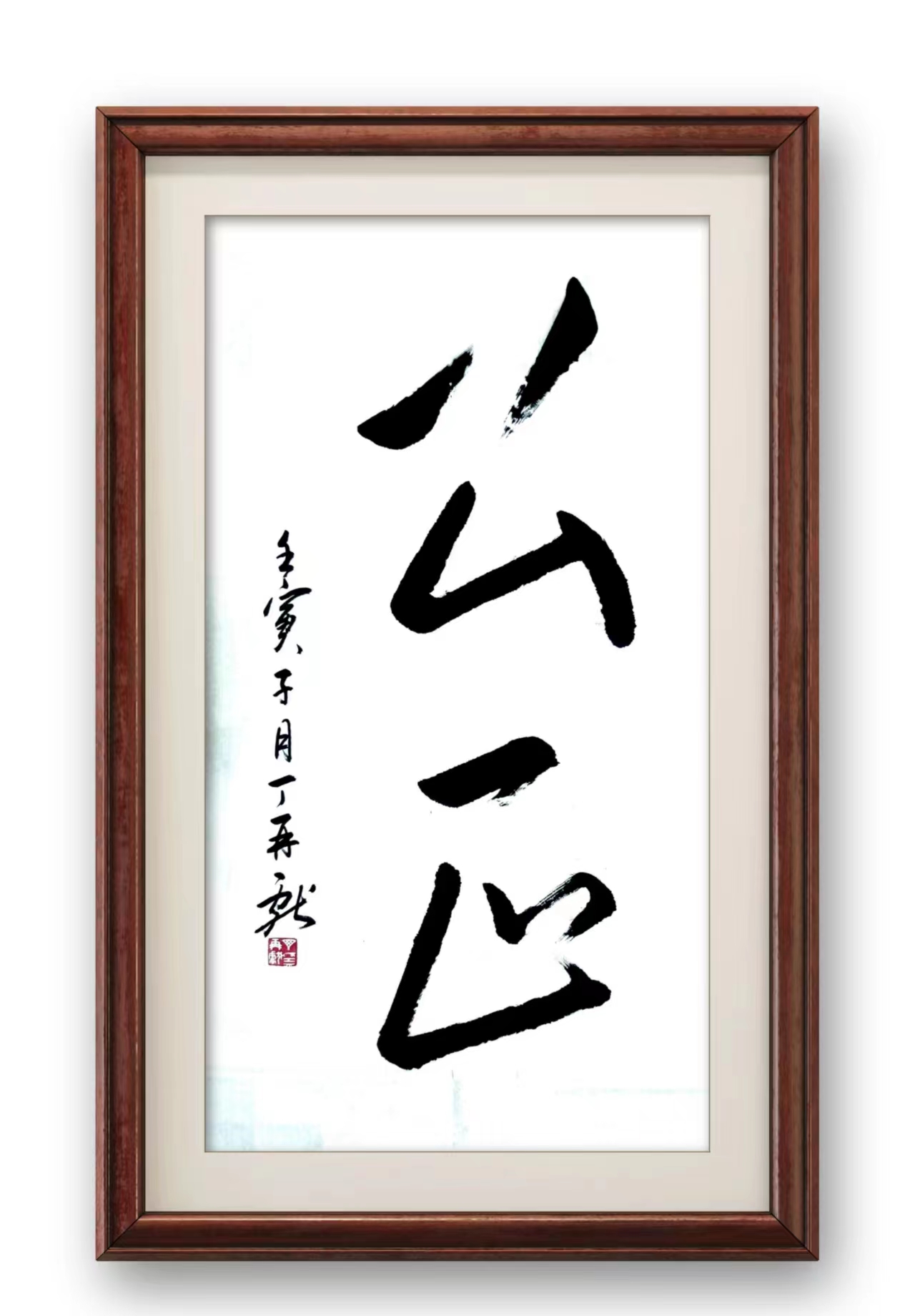

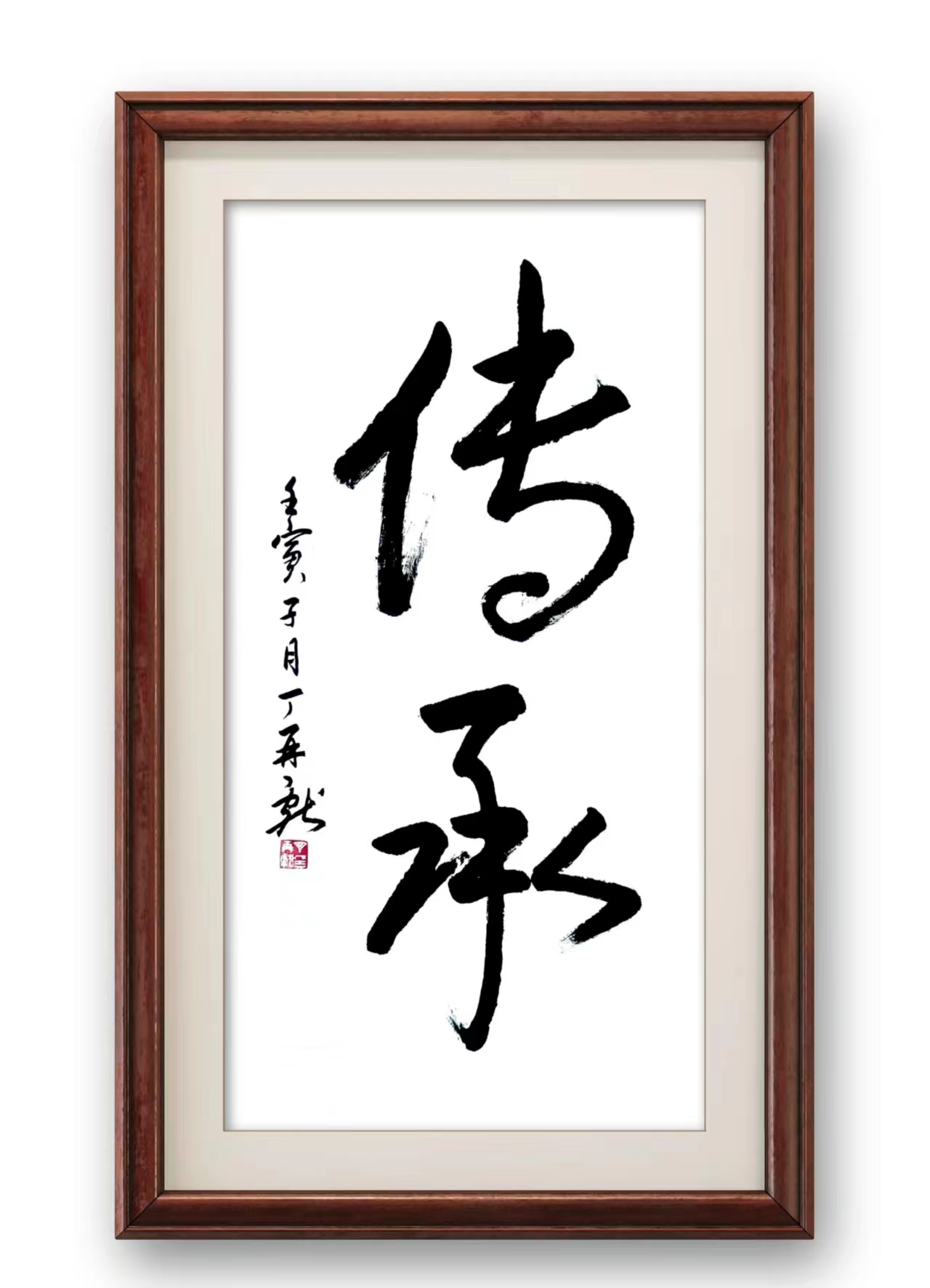

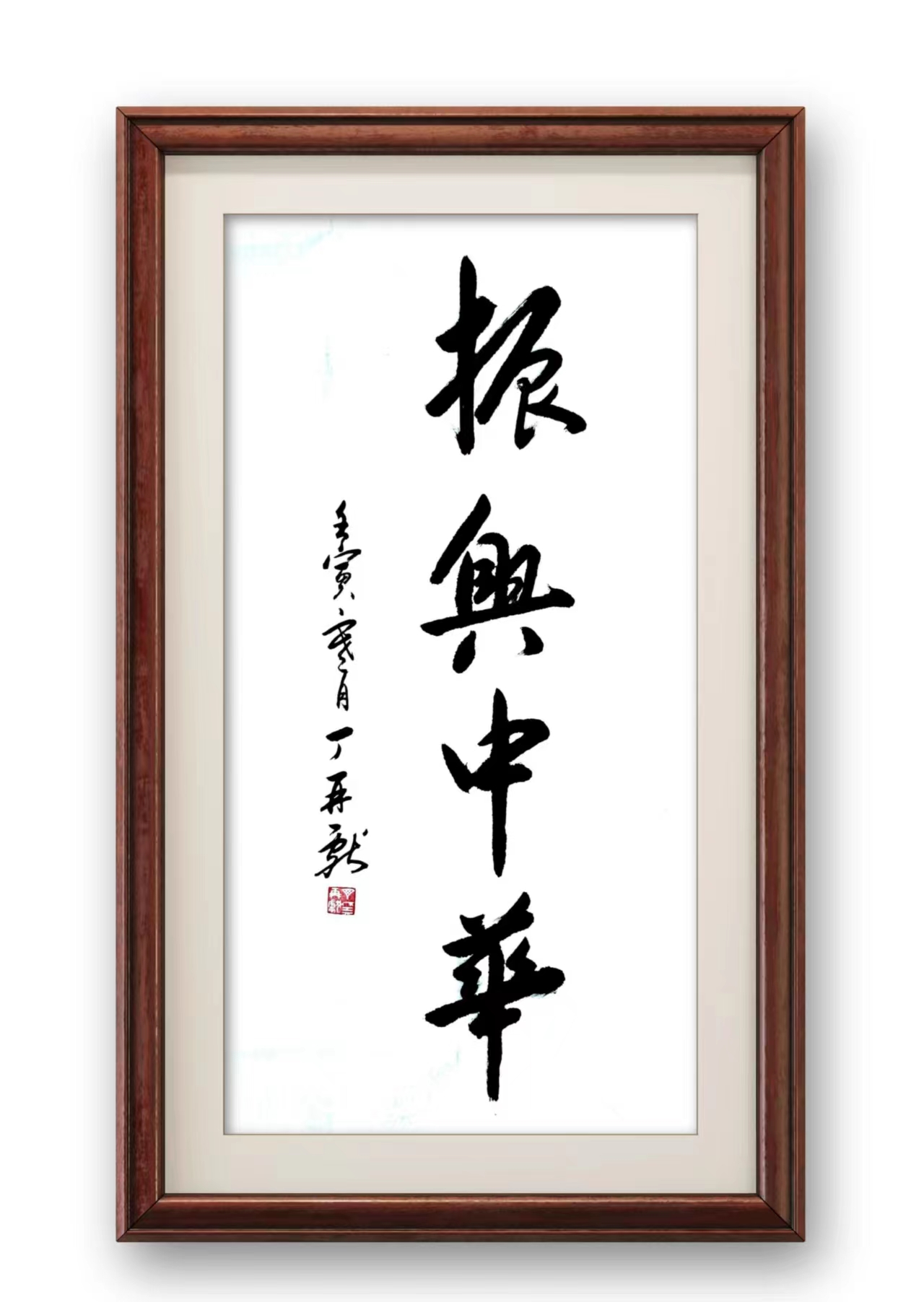

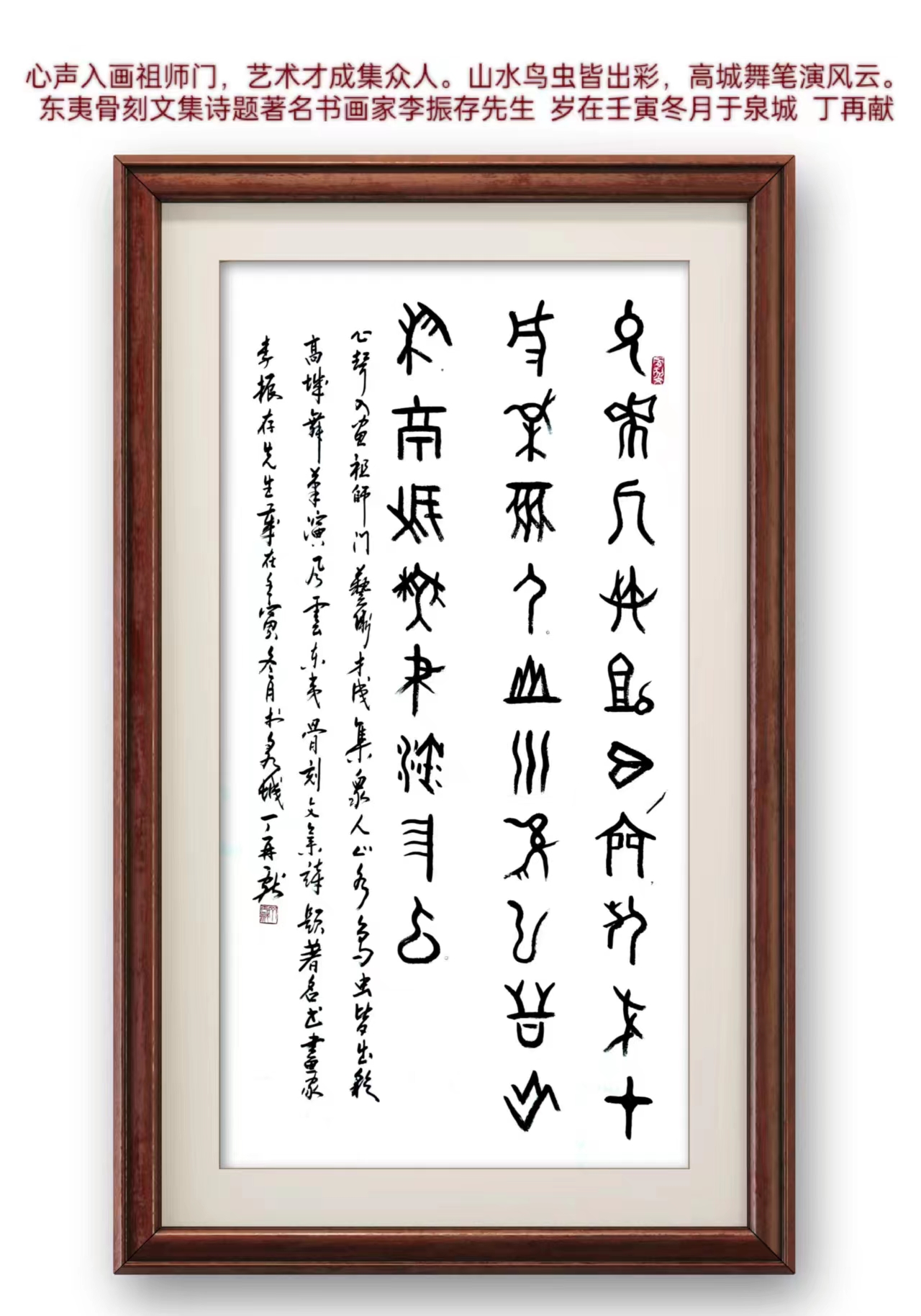

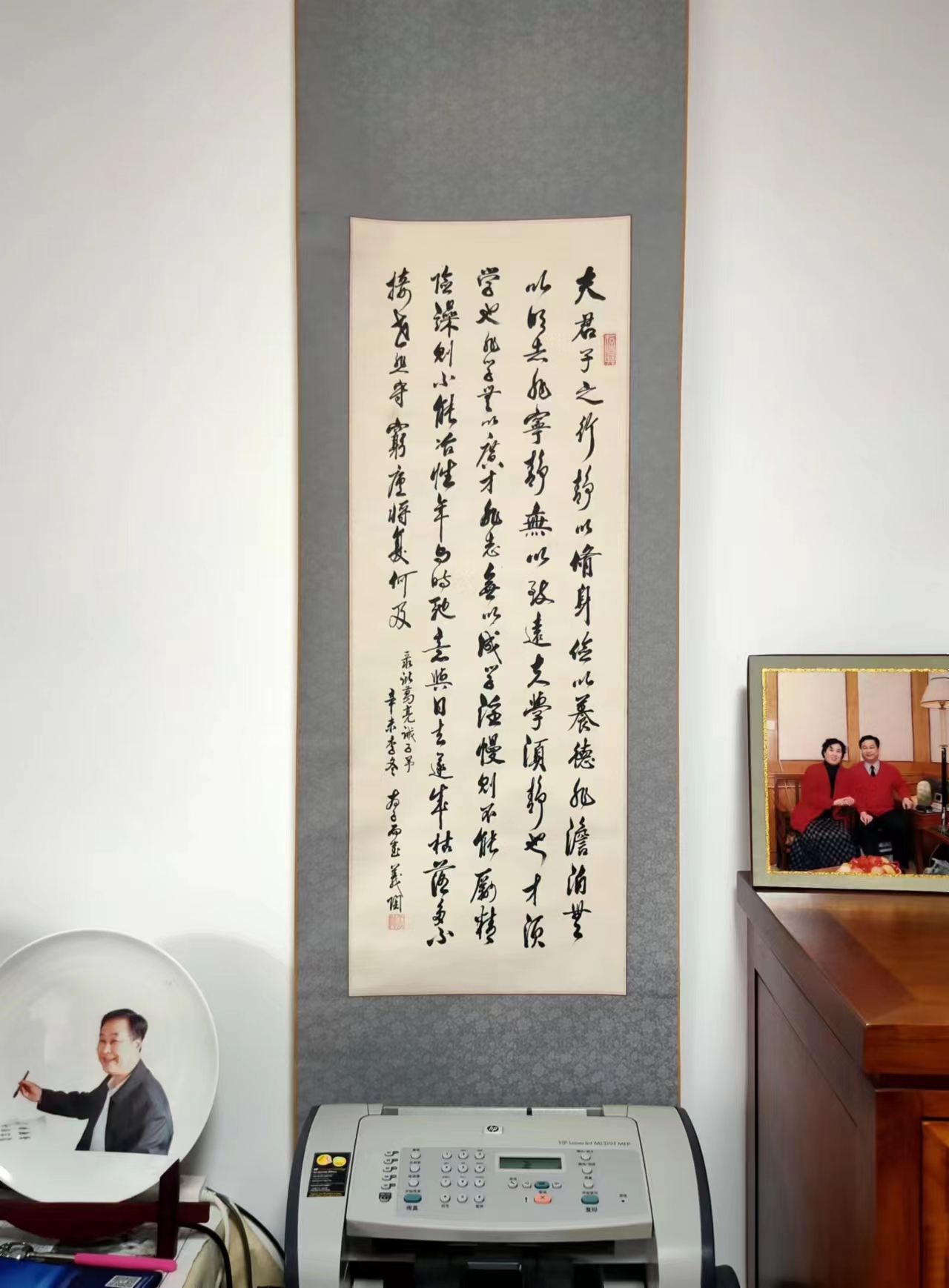

丁再献在著名乡村书画家、父亲丁义陶的影响下,自幼酷爱诗词、书法,后受教于孙轶青、欧阳中石、蒋维崧、魏启后诸先生。专著《山水平仄》格律诗词集被专家称为诗、书、摄影三绝。其书法艺术追求“二王”、“米芾”,多临名帖,喜修汉隶,尤擅行草,创造出了代表自己严谨而潇洒、豪放特点的艺术风格。其诸多书法作品被中外友人收藏,并被收入中国书法家协会主编的《当代中国书法名人辞典》和山东省书法家协会主编的《当代山东书法家辞典》。独家创立的东夷骨刻文书法艺术自成一派,高古、典雅的艺术风格充分体现了东夷民族创造文字的智慧和文化领先地位,为此被誉为“中国骨刻文书法艺术第一人”。

中文名 | 丁再献 | 政治面貌 | 中共党员 |

|---|---|---|---|

字 | 章甫 | 职 业 | 书法家、作家、诗人 |

号 | 北海 | 著名东夷文化学者 | |

性 别 | 男 | 代表作品 | 《山水平仄》 |

国 籍 | 中国 | 《旅游礼仪》 | |

民 族 | 汉族 | 《旅游小百科》 | |

出生地 | 山东沂南 | 《东夷文化与山东》 | |

出生日期 | 1952年2月 | 主要成就 | 东夷文化研究 |

毕业院校 | 党校 | 系统破译了骨刻文字 | |

首创了骨刻文书法艺术 |

社会职务

中国骨刻文书法艺术研究院院长

山东原古东夷文化与骨刻文字研究中心主任

中国东夷文化研究会会长

中国古文字学会副会长

中国龙山文化研究会副会长

中国孔子书画家协会副主席

中国旅游未来研究会副会长

山东省文史书画研究会常务副会长

山东省文化旅游联谊会名誉会长

山东省旅游行业协会专职副会长等

山东社会科学院旅游研究中心研究员

主要成就

丁再献同志被收入中国书法家协会主编的《当代中国书法名人辞典》和山东省书法家协会主编的《当代山东书法家辞典》。

2006年出版的《山水平仄》是我国第一部以旅游为题材的格律诗词、书法、摄影专著,被专家称为诗、书、摄影三绝,兼具山东导游书籍功能;

与女儿丁蕾合著的《旅游礼仪》是一部全方位论述旅游礼仪的专著,被专家誉为中国第一部旅游礼仪实战大全,对旅游服务具有重要的指导作用;

与王志东合著的《泱泱山东旅游大省》全面介绍了山东旅游状况,是山东历史文化丛书中关于旅游方面的重要作品,得到了中共山东省委宣传部的赞扬;

著作《旅游小百科》囊括了旅游方方面面,不仅是我国旅游行业第一部旅游科学普及专著,也是第一部旅游百科全书;

2012年出版的《东夷文化与山东·骨刻文释读》专著是我国第一部全面论述东夷文化、追溯中华文明源头的力作;被誉为划时代的文化巨著和东夷文化的百科全书。他破译的东夷骨刻文字比甲骨文早了近1700年,证实了中华五千年文明史的存在。

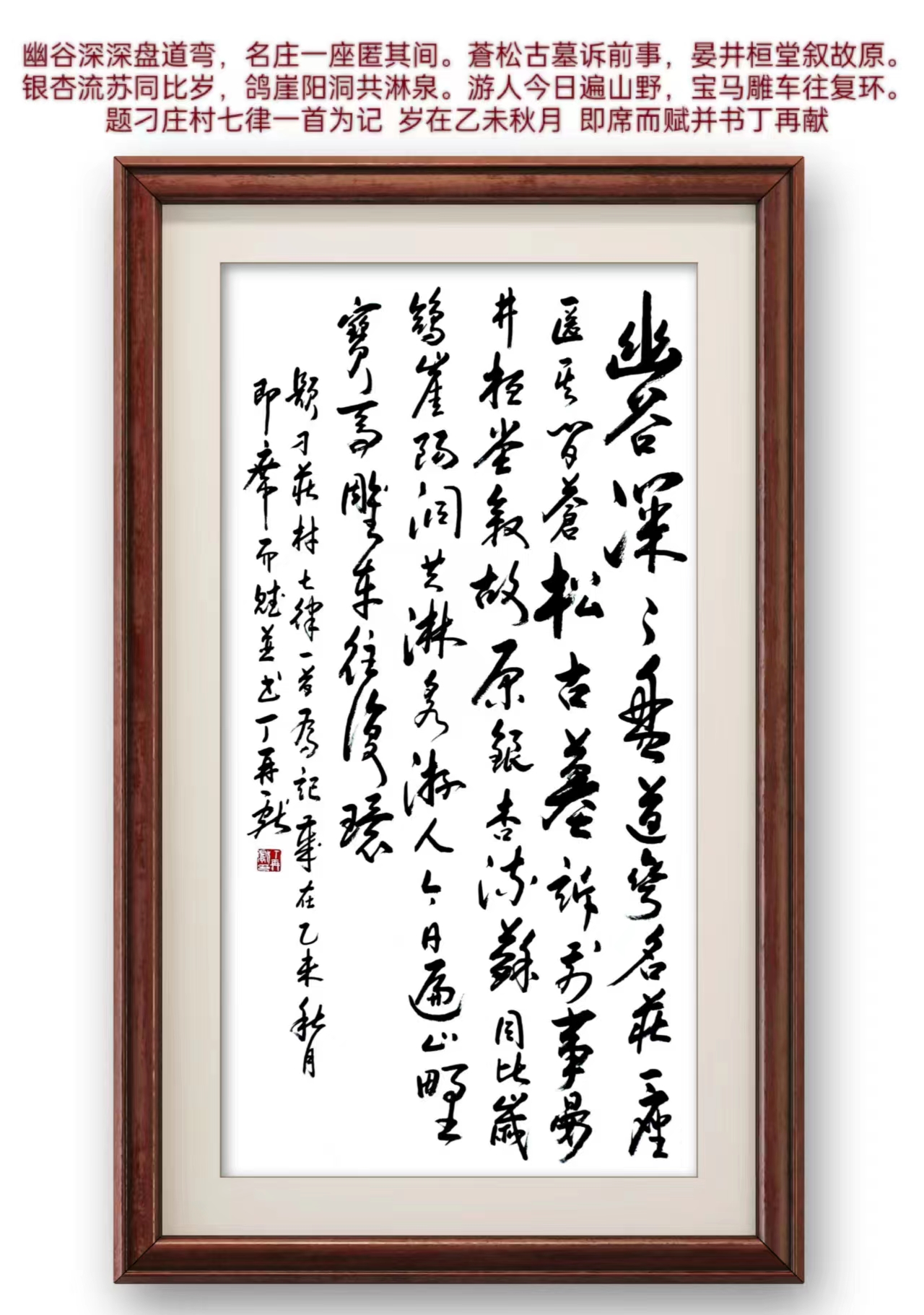

工作之余创作格律诗词千余首,部分被收录在《齐鲁百年诗词选》中;还撰写了不少游记、论文,多在报刊登载;

应中国社会科学院旅游研究中心邀请,撰写的“好客山东旅游品牌营销策略”和“中国高尔夫旅游发展现状与相关建议”分别收录在具有“权威·前沿·原创”著称的社会科学文献---2010年《中国旅游绿皮书》和《中国休闲绿皮书》中;另有不少书法作品被中外友人所收藏。

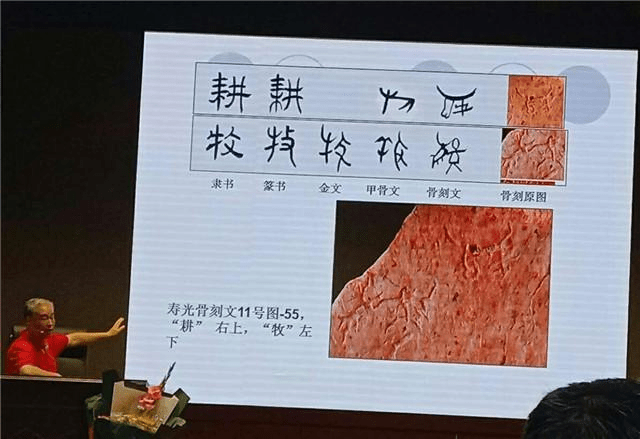

山东大学刘凤君教授发现和命名的骨刻文,比甲骨文早了1000多年。丁再献从刘教授已收集到的130件骨刻中破译了190多个字,并用骨刻文、甲骨文、金文、篆书、隶书五种字体书写成文。为使读者更加直观,每字均附有骨刻原图,丁再献的《骨刻文释读》即将撰写完稿,一些甲骨文中未被译、一些解释有误或欠准确的文字将在书中一一解读。新华社、《人民日报》、《经济日报》、大众日报、中国旅游报、济南时报、旅游商报、华星日报、文化月刊、东岳论丛、旅游发展研究、山东人、时代地理、山东卫视、山东齐鲁台、山东公共频道、各大网站等媒体长篇报道,中国经济网、人民网山东频道、大众网和山东网专门为其开设了东夷文化研究专栏,转载了部分有关东夷文化研究和骨刻文破译的论文、记者专访,以及所破译的骨刻文字。正因为丁再献东夷文化研究和破译骨刻文的重要成果,而被专家称为东夷文化学者,破译骨刻文字第一人。

部分相关链接

19、“文化复兴、砥砺前行”中华文化复兴践行者走件迪拜--丁再献

作者:张期鹏

我与丁再献先生认识时间不长,可是见面频繁。就是在疫情疯狂肆虐的时候,我们也没耽误喝茶聊天。其实并没有多少可聊的话题,因为他一见面就说他的“骨刻文”,从头到尾,密不透风,也就插不进别的什么东西了。不过,我爱听。我更爱看他那种欢喜、陶醉、神往的表情。我常常想,一样东西得有多大的魔力,才让一个人如此痴迷投入!

在认识再献先生之前,我和很多朋友一样,对“骨刻文”是个彻头彻尾的文盲;初听这个名称的时候,也没有觉得有何稀奇。甲骨文,是刻在龟甲、兽骨上的文字;“骨刻文”,不就是刻在骨头上的文字吗?有什么奇怪的呢?后来才知道,里面居然大有学问。

再献先生告诉我,自20世纪80年代以来,山东中部地区和陕西关中、内蒙古赤峰地区的古文化遗址中,经常出土有些刻画痕迹的骨头、石器、陶器和陶片,其中绝大多数是骨头。这个现象,慢慢引起了一些专家学者的注意。2005年,山东大学美术考古研究所所长刘凤君先生在济南见到了这样一片骨头,经过仔细研究,他认为应该不是简单的“蛀虫啃咬,草根腐蚀”现象,而是人工所为,是刻写的文字。2007年,他在深入研究了昌乐地区收藏的这样一批骨头后,断定这是山东龙山文化时期产生和使用的一种文字,比甲骨文的出现要早1000多年。随后,他将这种文字命名为“骨刻文”,并逐步理清了它与之前的陶器符号,之后的甲骨文、金文之间的发展关系。他经过艰辛研索,在与甲骨文、金文的反复比较中,辨认出了尧、舜、龙、凤、鹿、豕、犬、人八个字,从而为“骨刻文”的研究与破译奠定了基础。

2010年,对东夷文化情有独钟的丁再献先生,在撰写《东夷文化与山东》一书时,了解到了凤君教授的发现,同时他也敏感地意识到,这种文字集中出现在山东中部,应该与东夷文化有着千丝万缕的联系。于是他登门拜访刘教授,并利用自己长期深研书法和书法理论的优势,开始了对“骨刻文”的辨识工作。再献先生对我说,他当时根本没有考虑这项工作的难度,也没有考虑这项“前无古人”的事业会带来多少误解和非议,他只是凭着一种热情与直感,一头扎了进去,再也无法出来。再献先生对我说,世界上所有的力量加在一起,也比不上兴趣与热爱。兴趣与热爱,会让一个人百折不回,无怨无悔,甚至会让一个人对除此之外的一切都“逆来顺受”。至此,我也终于明白蕴藏在再献先生身上的力量之源了。

十年辛苦不寻常。十年辛苦,也让他有了意想不到的收获。在日积月累之中,在古汉语专家丁再斌大哥的帮助下,他逐渐摸到了辨认这种文字的规律和方法,并和大哥一起成功识出了930多字。他还在“识字”的过程中,不断尝试“骨刻文”书法创作,一步一步形成了既科学规范又具有浓郁艺术气息的书写方式,他也由此成了“骨刻文”的重要破译者和首屈一指的书法家。

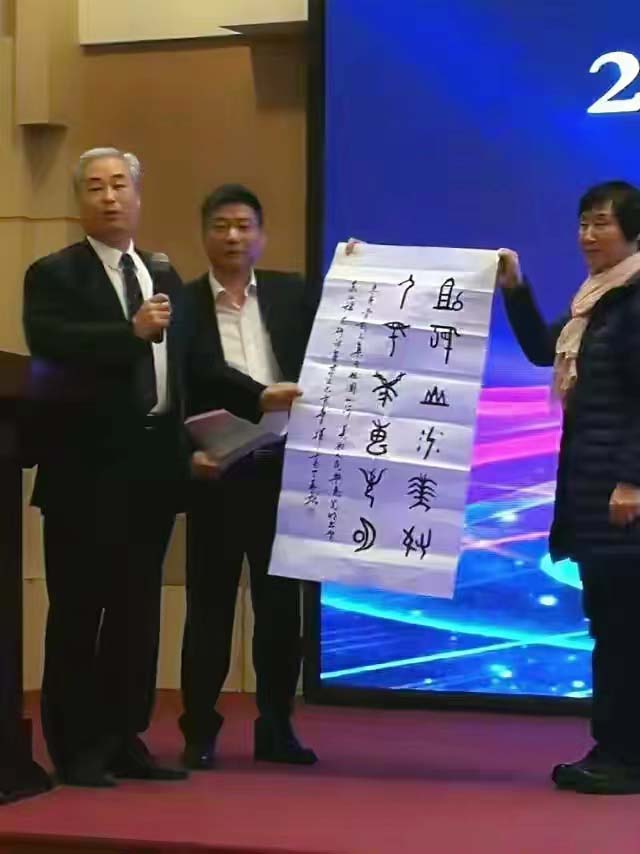

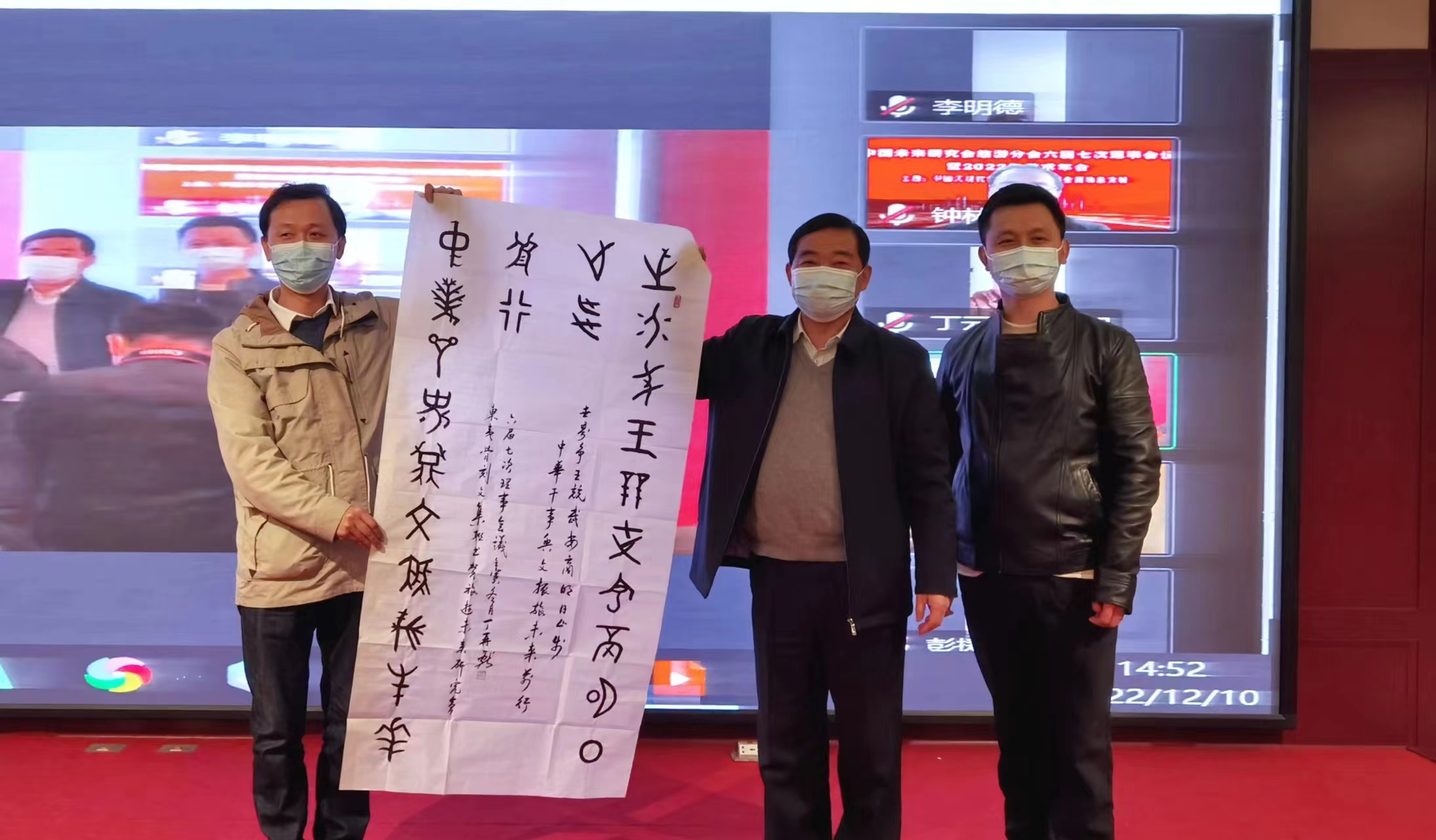

更为重要的是,他还在精研“骨刻文”的基础上,与女儿丁蕾、大哥丁再斌合作完成了《东夷文化与山东·骨刻文释读》一书,为东夷文化增添了许多鲜为人知的内容。他还通过雅俗共赏的书法艺术,积极推进“骨刻文”的宣传普及工作,让更多的人有了认识和了解。2018年和2019年,他先后在美国、加拿大举办了“东夷骨刻文书法艺术展”,让这种古老的文字走出了中国,走向了世界。如今,当我们置身于他老家沂南的“丁再献东夷骨刻文书法艺术馆”,在许多地方欣赏到他的“骨刻文”书法和刻石时,仿佛可以近距离地与远古先人对话,似乎可以听到他们跨越时空的深沉呼吸。

那天,当我与再献先生分坐茶桌两侧,静静地听他慢声长谈的时候,我忽然发现,真正吸引我的并不是什么“骨刻文”,而是再献先生本人。因为我的古文字知识一片苍白,书法素养也浅若寒水,我对这种“文字”并没有多少兴趣,也不想去深究它的内涵。但是面前这个人,他的身上蕴藏的巨大热力,却深深地感染和吸引了我。1952年出生的丁再献先生,已经到了古人所说的古稀之年,但在他慢声细语的滔滔不绝中,我感受到的却是一种青春的力量。他眼神里流露出来的那种挚爱,那种将“骨刻文”捧在手里、放在心口都不能完全表达的深情,别说是在一个历尽沧桑的人眼里,就是在很多中年人、青年人眼里,也已很难见到。这些年来,我只在我那刚刚一岁多的外孙女眼中,有着深切的感受。再献先生的眼神,真如山花盛开怒放,一片童心烂漫。这,大概就是他的魅力所在。

我在照看外孙女的过程中,还发现童心不仅真纯,而且执着、坚韧,坚定不移。比如说她在玩“玩具回家”的时候,能够把那些长方形、正方形、三角形、圆形的红红绿绿的积木,从那个天蓝色的塑料筒里,倒出来,再一块一块装进去,反复10遍、20遍都不厌其烦。就像从前看到的小猫玩毛线团球一样,嘴咬爪蹬,半天不肯放下。这种在大人眼里枯燥无聊的行为,于孩子却充满了乐趣,原因何在?原因可能就在于我们在成长的过程中,已经一点一点被所谓的“意义”和“目的”蚕食、洗脑,慢慢变成了一架欲望的机器。我们已经体会不到生命的本真和与生俱来的快乐,只会为了某种“成功”“收获”沾沾自喜。说到底,这是童心的丧失,是生命的“真实”与“原来”的溃败。很多时候,我们已经将自己的头脑拱手出让,变成了别人思想的“跑马场”。“我”已非我,还自以为聪明透顶,暗暗窃喜。这是人生多大的悲哀!

我不太了解再献先生的过去,因为他很少谈及,我觉得至少从他开始接触“骨刻文”的那一刻,他的童心就被重新激发。他深深地为之迷恋,就像小猫爱上了线团,孩子爱上了“玩具回家”一样。这种纯净的、没有任何功利目的的爱,也让他产生了持久的、永不消歇的动力,让他一做就是12年。这是何等的坚韧与执着!记得著名作家刘玉堂先生在世时,曾经多次对我说过,一个人一辈子坚持做一件事情是很“可怕”的,因为你根本就无法想象他会做到什么程度。玉堂先生说,他会做到“极致”!

现在,我们不能说再献先生已经将“骨刻文”做到了极致,但他仍然非常“可怕”。他的“可怕”之处在于,我们每一次见面,他满眼、满口、满心都是他的“骨刻文”;他的“可怕”之处在于,一个70岁的老人,依然童心不泯、青春勃发,他还在这条路上坚定地迈步、持续地前行,没有半点松懈与倦怠。这种“可怕”的执着与坚韧,足以支撑他再涉长途,健步如飞。那么,再10年之后,20年之后,30年之后,他会不会达到玉堂先生所说的那个“极致”呢?我想会的,一定会的。他跟玉堂先生都是沂蒙山人,很多沂蒙山人都有这么一股“犟劲”。

在这个疫情肆虐的冬天,在这个如耿建华先生在《自囚有吟》一诗中所写的“至亲难一见,故友苦凋零。朔气寒凌骨,悲声不忍听”的难眠的深夜,我又想见见再献先生了。我想见见这个“可怕”的人。因为这样的人,今天已经极少极少了……

丁再献,字章甫,号北海,1952年2月出生,山东沂南人。自幼受父亲影响,喜爱诗词、书法,后受教于孙轶青、欧阳中石、蒋维崧、魏启后诸先生。2010年开始接触“骨刻文”,很快沉迷其中,并与其擅长的东夷文化、书法创作相结合,开始了艰辛的学习与破译工作,终成大观。

现为山东省旅游行业协会驻会副会长、山东东夷文化与骨刻文字研究中心主任、山东社会科学院旅游研究中心研究员、中国骨刻文书法艺术研究院院长。著有诗词、摄影、书法作品集《山水平仄》等,与女儿丁蕾合著有《东夷文化与山东·骨刻文释读》。

责任编辑: 刘君 签审: 于国鹏

作品欣赏

人物风采