第十九章 附录(四)

【新华社】赣南深山里的父子教师:只要还有一个学生,就不会离开

赣州教育 2019-01-07 17:38 发表于江西

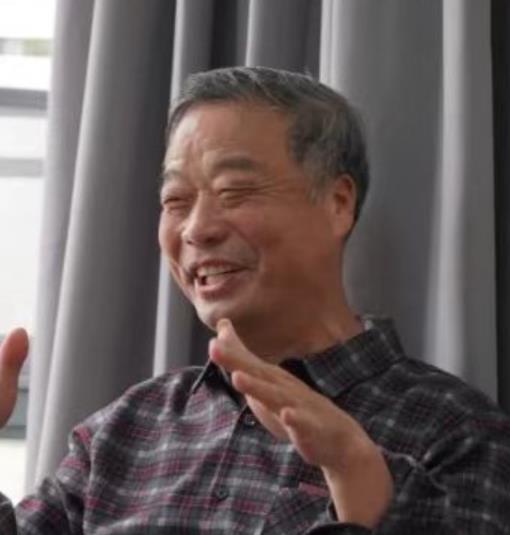

新华社南昌1月5日电(黄浩然) 他头发花白,年过花甲,眼神中流露着慈祥。他意气风发,已逾而立,举手间洋溢着坚定。年老的是父亲,叫罗光祥;年轻的是儿子,叫罗伟。这对父子先后在赣南深山里的同一所村小任教。

接过父亲手中的“教鞭”

江西省赣州市南康区寨坑村偏远的红卫组,贫困且交通不便。60岁的罗光祥是这里教学点的原校长,2018年退休时已在这工作43年。在近半个世纪的时间里,这所学校从一个不通水电的土坯房,逐渐成为设施完善的村级小学。

退休前,罗光祥本有机会去离家更近的学校。可是,他不但没去,还希望同为小学教师的儿子罗伟,能在他退休后调来寨坑村接他的班。罗光祥说:“全家人都没拗过我。”

而罗伟接受这份工作,并不是因为父亲的“不讲理”。一个梅雨天,村里小道泥泞湿滑,罗光祥下课后在回家路上不慎摔伤。罗伟闻讯赶来,看到村民们守在父亲床前,眼神中流露出家人般的关心和担忧。他一下子就理解了父亲对这里的眷恋。

“后来我才知道,如果我不来,这个教学点很有可能就被撤销,孩子们就要走十几里路去另外的小学上学。为了孩子们,我接过了父亲的教鞭……”罗伟坚定地说。

“孩子在学校,家长就安心”

罗伟刚来的时候,晚上常常觉得心里空落落的。他想抱一抱5岁的女儿,就只能等到周末,还要骑上一个小时摩托车才能赶回家中。而退休后的罗光祥更忙碌了,既要帮着儿子带孙女,又得回到村里辅助儿子工作。

这几年,村里的孩子陆续被外出务工的父母带离家乡,学校的学生越来越少。自罗伟接班以来,在读的学生只有二年级的罗忠浩和一年级的罗小雅,教室门外挂着“一、二年级”的牌子,两个孩子则在同一个教室交替上课。

罗光祥叮嘱儿子,“师者父母心”,要用真诚走进孩子们的内心。8岁的罗忠浩家里是贫困户,妈妈在他不到一岁时就离开了家,爸爸在外务工多年,奶奶患有精神病,家里唯一的依靠是60岁的爷爷罗光余。在讲《小蝌蚪找妈妈》这篇课文时,罗忠浩读到“我的妈妈在哪里”时,便忍不住伤心地哭了起来。罗伟安慰他说:“小蝌蚪后来长大了,强大了,也找到了妈妈。”

为了拉近和学生、家长的距离,罗伟把他们请来学校食堂共进午餐,同孩子增进感情。意想不到的是,罗忠浩在饭后会向爷爷介绍贴在墙壁上的照片,年仅7岁的罗小雅会主动帮奶奶洗碗。

孩子们的成长,家长们看在眼里,暖在心头。朴实的罗光余说起对两位罗老师的感激,不禁热泪盈眶:“我的儿子是‘老罗老师’教的,孙子是‘小罗老师’教的,他们父子是我的恩人。平时烦心事再多,只要孙子在学校,我就安心。”

“我想成为像您一样的老师”

在父亲帮助下,罗伟逐渐适应了乡村小学的工作和生活。现在,他不但适应了既教语文又教数学的“双重挑战”,也习惯了既教一年级又教二年级的“复式教学”的工作模式。关于教学心得,他笑着说:“这种小班教学,让我学会了‘因材施教’”。

“老罗老师”也肯定了“小罗老师”的教学水平。老罗说:“(儿子)比我原来做得好多了,他会用多媒体教具,而我已经落伍了。”

对于父亲的鼓励,罗伟说:“现在各方面条件都比原来好多了。我和孩子也有很深的感情,只要还有一个学生在这读书,我就不会离开。”

教室墙上有一个别致的照片栏叫“我们的约定”,里面贴满了“小罗老师”和孩子一起的照片:有活泼有趣的自拍照,有一起踢球的活动照,还有一起去赣州市动物园的游玩照……

提起跟孩子们的“约定”,罗伟十分开心:“我答应了他们,等天气暖和一点,要带他们去市里的新华书店买书,再请他们吃一顿‘快餐’。”他觉得,孩子们不仅要感受乡村文化,也要感受城市文明;只要用心培养,孩子就会有无限的可能。

“叮叮叮,叮叮叮……”用了几十年的自制铁铃,发出的上课铃声传遍了山里。课堂上,罗老师问两位孩子的理想。去看罗小雅说:“我想快点长大,看外面的世界。”罗忠浩说:“长大了我想成为一名像您一样的老师。”

来源:新华社

第二十章 附录(五)

澎湃新闻记者何利权 实习生 李沅珊

2018-12-26 10:07

来源:澎湃新闻

60岁的江西赣州乡村教师罗光祥今年3月退休前夕,唯一放心不下的是自己待了37年的红卫教学点——这里曾被称为“红卫小学”,坐落在赣州横寨乡最偏远的寨坑村,鼎盛时期拥有5名教师、130多名学生,而现在仅有1名教师、两名学生。

他说服32岁的儿子罗伟来接替“自己的事业”。罗伟也是教师,和妻子住在县城,原本在一处条件更好的乡镇学校任教。“我对他是亏心的。”罗光祥近日向澎湃新闻谈起此事时说,知道儿子的“矛盾”,尤其是到这么偏远的学校,连个“说话的人都没有”,但是没办法。“两个孩子家里困难,没法去更远的地方上学,我一退休,没人愿意来,这学校就得关了。”

现在,距离罗光祥退休已过去了8个月,他仍旧闲不住,常会骑着摩托越过田野,去学校“走一走,看一看”。“父亲教了一辈子的书,和学生待在一起已是他生活的一部分。”罗伟告诉澎湃新闻,遇上自己去中心学校或城里开会,父亲就重新站上讲台代课。在这待了大半年,罗伟也想明白了。“乡村的孩子也有梦想,也想到达更远的地方。”罗伟说,为了能让他们实现梦想更容易一些,要做的事情还有“很多很多”。

放不下两个学生,放弃更好的机会

1976年,高中毕业的罗光祥面临两个选择——“大队干部”和民办教师。罗光祥问母亲意见,母亲说“做老师好”,当干部容易得罪人,而教师“传授知识,教小孩做人做事,光荣”。彼时罗光祥不是很懂,如今40余年过去,他自称“也有了一些体会”。“教出来的学生大有所为,说不出的幸福感。”罗光祥说。

最初他在规模更大的寨坑村小学任教,后被调至红卫小学做校长。那时,红卫小学尚有100多名学生,10多名教师,只是条件不怎么好:土墙瓦房,两间教室,木头窗子,地面也没有硬化;操场没围墙,四周是“高坎”,下课时,老师们都在边上看着,怕学生摔伤。

提到红卫小学,罗光祥爱用“我这个学校”。他与一批又一批深山里的孩子为伴,尽管学生人数越来越少,直至只有现在的2个学生。“越来越多的家长带着孩子到城里打工,老师们也陆陆续续地退休、调走。”罗光祥说。他也不是没有机会离开。2008年,教育部门想要调他到另一所村完小做校长,那里有700个学生、20多个老师。“认为我能力强,去了会搞得更好一点。但这一走,我这个学校就消失了。”他把这次“调动”当作一次“考验”。“总说自己爱家乡,这得看实际行动。不能把学校(红卫小学)搞掉了。”

因为守在穷山沟里,罗光祥过了不少苦日子。“条件不是很好,没有过大富大贵的生活,但是很踏实。”令罗光祥愧疚的是,“爱人跟着受苦”。“因为教书忙,我也没有时间帮她做家务事,家里的东西还要拿到学校里去,学校里没有食堂,孩子带饭来上学,中午还要拿到家里给孩子们热饭。有时候下午放了学,家长打工还没回来,孩子们没地方吃饭,就带到我家来吃饭。”罗光祥说,妻子并没有因此有过埋怨。

不少学生考到了师范类大学,最后也做了老师,这让罗光祥颇感“骄傲”。当地村民郭兰香告诉澎湃新闻,现在自己儿子也在做教师。“那时候罗老师每天早上六点到家里接孩子上学,八点上课,途中经过水库,路很远,路面湿滑、泥泞。他每天晚上接孩子放学,送到家里再回去,那时候大家家里都穷,孩子上学都是罗老师一家人拿的钱,现在都没要回去。”郭兰香说。

学生们也给了他足够的“回馈”。这些年从红卫小学毕业的学生已遍及全国各地,今年9月,罗光祥获评“四有好老师”启功教师奖,前往北京出席颁奖典礼,20多个在京的学生听说后,表示要“请校长吃饭”。而在2015年教师节前,罗光祥首次用上智能手机,有了微信,收到了学生们发来的30多个红包。“我一个都没有要,很感动,他们没有把我忘了。”罗光祥说,一名贫困家庭出身的学生从师范类大学毕业后在九江当教师,收入稳定,邀请他和其他老师前往,这令他“很有成就感”。

学校条件的改善也得益于学生们的资助。2006年,罗光祥向已经工作的学生们开口“要钱”,最后筹了5万元现金,用以“砌围墙、换校门和窗户”,还装了风扇,尽管还是土墙瓦房,但都有操场、教室地面硬化。前几年,学校终于告别“土墙瓦房”,拆了新修,添置了桌子板凳,也修了食堂。“好漂亮啊。见到房子各个方面(都是新的),特别舒服。”罗光祥说,这次改造花的钱来自拨款的教育资金和学生们的筹资。

鼓励儿子“接班”坚守乡村学校

罗光祥最早在2014年开始思考退休后的事。那年某日,罗光祥到县里其他乡镇作交流报告,被人问起“退休后学校怎么办”的问题,他公开“表态”,没有其他人愿意来“接班”,就让自己儿子来。

受其影响,罗光祥一双儿女均做了教师。儿子罗伟在某个条件颇为不错的中心学校任教,听了父亲公开表态要自己接班的事,有些“纠结”,跟罗光祥开玩笑说,“您这报告做得好啊,把我都搭进去了”。

村长彭乙生解释,红卫教学点距离城区远、教学环境差、学生少,年轻教师都不愿意去。罗光祥当时也很“矛盾”,让儿子到这样的学校,生活辛苦不谈,连个说话的伙伴都没有。原本儿子住在县城,现在要下乡,儿媳妇最初也有些意见。“可是没法。”罗光祥说,剩下的两个学生家里艰苦,没条件去城里上学,如果学校撤掉了,家长也不知道怎么办。“村干部也给我讲这个事,千万要保住这个学校。”罗光祥承诺,以前没离开这里,现在又怎会走掉。

“当初罗老师的儿子高考时,罗老师就嘱咐儿子,要报考师范类学校,罗老师儿子如愿考上了大学并在中心小学任教,罗老师去年到龄退休,多次与儿子交谈到红卫教学点任教一事,最终说服了他,答应接过罗老师的接力棒。”彭乙生说。

“他说男儿志在四方没有错,但家乡需要自己贡献力量的时候,也要为自己的家乡做出自己应有的贡献。”罗伟告诉澎湃新闻。今年3月,罗光祥正式办理了退休,将自己的事业交给了罗伟。“我们这个学校只要有学生就想办法把它办下去。”罗光祥告诉儿子,“爸爸现在教不了了,你不来,这学校就没有了。”

“来这里的时候,说不纠结是假的,这里地处偏僻,学生很少,我爸退休了就只有我一个老师,连个说话的成年人都没有。而人又恰恰是群体动物。但如果我不来,孩子们就要走远得多的路去上学。对他们来讲,这是一种很大的负担。所以,我就回来了。”罗伟在接受澎湃新闻采访时说,去年暑假,父亲意外受伤入院治疗,“他在病床上对我说,教书不仅是一份职业,更是一种心态,一种修行。首先你就必须克服金钱、物质对人心的诱惑。”

来到这个学校,罗伟觉得收获了心灵的纯净,“乡村的孩子也有梦想,也想到达更远的地方。所以,为了能让他们实现梦想更容易一些。我们要做的事情很多很多。”教学之余,罗伟最经常做的事情就是看书,他经常给学生讲童话,带他们采摘脐橙,去城市里走走,参观动物园,对待孩子“就像对待自己的儿女一样”。

尽管退休了,罗光祥仍然常去学校走动,遇上儿子去中心学校或城里开会,他就重新站上讲台代课。“过惯了学校的生活,舍不得这个学校,忍不住找事情做。”罗光祥说,不少村民有种“顾虑”,觉得罗伟不会安心在这里做,“我到学校里去,也让别人安心一点”。

“我父亲教了一辈子的书,和学生们在一起已经成了他生活的一部分。所以他经常来学校看孩子们,还会给孩子们上上课。他现在每天都坚持锻炼身体,所以他的身体很好,来学校一点问题都没有。”罗伟告诉澎湃新闻。

罗光祥有时站在窗外看儿子上课,有时也会“恍惚”,像是见了多年前的自己。“我在这里教书几十年,没出去过,但也没有什么遗憾。”罗光祥告诫儿子,不要觉得台下只是两个学生,要“当成50个、100个学生”来上课,“不能随随便便”。

罗光祥的女儿罗娇告诉澎湃新闻,自己做教师的最初动力就来自于自己的父亲,“从小耳濡目染父亲和他的学生们在一起的幸福快乐,让我觉得教师是让人觉得温暖和幸福的职业。”罗伟则表示,父亲“因材施教,精细教学”的教育理念,对他影响很大。对于孩子们,罗伟只希望孩子们未来能做自己喜欢做的事情,而不是为了生活所迫,为了生存,做自己不得不做的事情。

第二十一章 附录(六)

一颗丹心寄师魂 | “四有”好老师罗光祥与乐育书院“志远计划”师范生代表座谈

原创 乐育书院 北京师范大学乐育书院 2020-12-18 14:38 发表于广东

四十三年教为家,

诲人不倦师无涯。

风雨无阻筑学梦,

无私奉献绽芳华。

一所小学 ,一个老师扎起无数个童真的梦想。

罗光祥老师是江西省南康区横寨乡红卫小学的校长,1976年至今,他已经在岗位上坚守了四十三年。2018年9月8日,罗老师获评“四有”好教师启功奖。

四十三年,始终如一支撑他的正是崇高的教育理想。

12月9——10日,“四有”好老师罗光祥来到北京师范大学乐育书院,与“志远计划”班的各个专业的学生代表座谈。

“没有我们这个学校,有些孩子可能要失去上学的机会。”罗光祥面对师生说。

红卫小学地处偏僻,交通闭塞,学生上学往往要步行十几里山路。这条崎岖漫长的上学路,罗老师痴心守候四十三年,不畏骄阳暴晒,不避大雨倾盆。

罗光祥接着对师生说,我们每一个孩子都要受到公平的教育,一个就是千千万个。

学校的资源匮乏,但罗老师没有怠慢教书育人的本职工作,他一个人坚守,一样也不落,既教语数,又擅文体,因地制宜,带领学生在实践中学习。

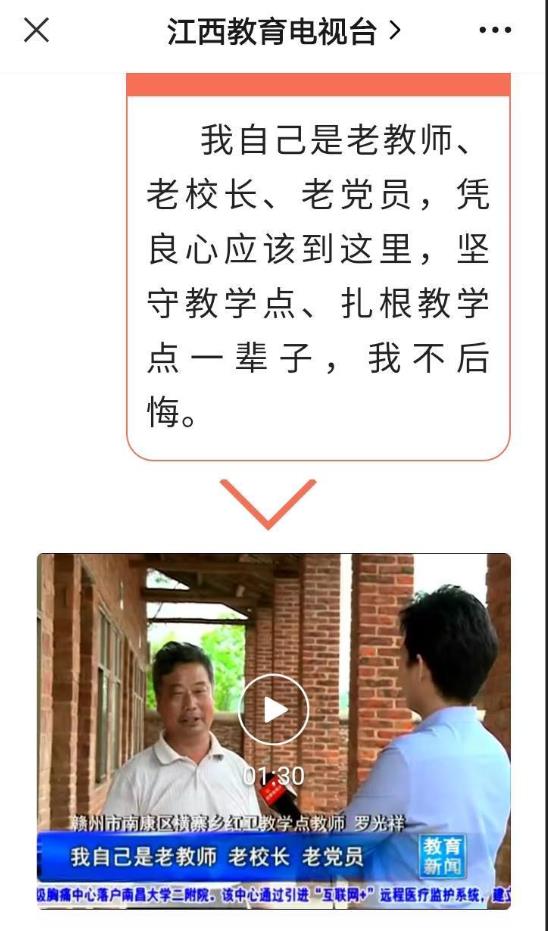

罗老师满怀深情地说:“我是一个老教师,老校长,老党员,凭良心我应该到这里,坚守教学点,扎根教学一辈子,我不后悔。”

四十三年,罗老师有很多机会离开大山,但他始终坚守于此,亲手为孩子开凿出梦想的天路,亲眼看着一批又一批的学生走出大山,放飞自己的梦想,扬舟奋楫远航。

罗老师分享自己的教学经历,为同学们答疑解惑并提出建议:

“这一辈年轻人很优秀,但要特别注意的是,无论做什么事情都不要好高骛远,要从现实实际出发,只有在此基础上做好自己的事情,脚踏实地,才能走得更远。”

同学们在罗老师的谆谆教诲中感悟师德,对为人师表的责任与担当有了更深入的认识。

2020级英语(志远计划)班左芯瑗:

“我更加明白了教师的意义——保持初心,坚守使命。”

2020级汉语言文学(志远计划)班马德娟:

“在罗老师看来,教师这份职业贵在坚持,选择了教师这份职业,便风雨兼程。因为热爱,所以坚持。因为坚持,所以幸福。”

2020级数学(志远计划)班易得乐:

“罗老师面对艰苦的条件,坚持扎根水库教学点,日复一日护送学生上下学;退休前说服儿子接过教鞭,父子两代接力坚守时认为,要把学生造就成什么人,自己应当是什么人;老师们用自己的人格魅力感染学生的同时,也在塑造学生们的人格。”

……

罗老师激动地说:“希望你们这些重材,出去社会工作会做得很完美,个个都能成为四有好老师。”

字字珠玑、句句箴言,铿锵有力、掷地有声,表达的正是罗老师对未来人民教师的美好期许。

有好老师是学校的光荣,一个民族源源不断涌现出一批又一批好老师则是民族的希望。

——习近平

“学为人师、行为世范” ,希望 乐育书院的同学们学习罗光祥老师的育人精神,继往开来,砥砺前行,为成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的“四有”好老师而不懈奋斗。

备注:文章由我提供,图片已删除,内容有删节,感谢作者。

第二十二章 附录(七)

《父子接力守望孩子的诗书梦》

父亲叫罗光祥,儿子叫罗伟。他们来自江西省赣州市南康区横寨乡红卫教学点,今天把他们在深山学校的工作情况简要地向各位领导汇报。

罗光祥几十年如一日护送学生

学校紧邻江南康区最大的水库横寨水库,南坑组的学生上下学必须经过水库步行几十里,水库的路原是崎岖不平的小路,一不小心就会掉下一二十米深的水库,随时都有生命危险。为了保证每个学生的安全,罗光祥要求每个学生都必须有家长送出,下午放了学就由他把学生送回家。晴天还好,要是在路上碰上打雷、刮狂风、下大雨的天气就比较麻烦。学生害怕,他自己也有些害怕。这时他把学生抱在一起,镇定地说:“别怕,有老师在!”等雷雨稍停后继续走。在最难走的地方,他把学生抱过去,小心翼翼地一步一步艰难地把孩子送回家,在溢洪的时候,水大水急,他要把一个个孩子背着淌过溢洪道,每一步都必须踩实踩稳,要不然一失足他和学生都会被水冲走,就没有生存的希望。每次过溢洪道,他的裤子全湿透。很多时候把孩子送到家天已经黑了,他又要抹黑回家......

罗光祥几十年还有一个习惯,坚持每天上课前在教室后面黑板上的“每天提醒”写上在不同时间可能会出现的一些情况,提醒学生注意。虽然学校周边环境安全隐患多,但几十年来学校没有发生过安全事故。

罗光祥抓住机遇把学校建设得美丽

红卫教学点的校舍是八十年代末村民集资改建的。学校地面没有硬化,到处尘土飞扬,学生课间活动弄得浑身是土。没有电,没有围墙,操场下就是两米多高的坎,课间活动时老师必须间在操场边上守着学生,以免学生一不小心掉下高坎,非常不安全。看到这种情况,罗光祥急在心里:必须尽快解决这个问题!为了解决这个问题,他四处奔波。机会终于来了!2008年村里公路进行硬化,乡村领导要他担任理事会的主要成员。他利用休息时间为村里集资。这次提醒了他,为何不用此法为学校资金做些事呢?于是他立即为学校筹集资金。经过多方努力,他为村公路硬化筹集到二十多万元,为学校筹集到五万多元现金。他自己和学校老师也带头捐款。向施工队还要了三十多方细砂、五十多方石子和三吨水泥,又请企业家罗光池出资硬化了学校所有地面,装上了铝合金的窗子和解决用电问题,教室安装了电灯、吊扇,红卫教学点一下子成了全乡设施最完善的村级小学。

2015年学校新建食堂和教学楼,为了整个校舍整齐划一,他软磨硬泡向村民无偿地要了二十多平米的土地。由于附近没有商店,施工人员少时,天天都是他免费提供中餐,积累起来饭费超过万元。食堂竣工的时候,该校出去的学生自发的凑资买了一头大肥猪到学校宰杀,办了十八桌,两百多个该学区的大学毕业生和个私老板欢聚一堂。教学楼竣工时,由罗光祥个人出资五千多元办餐席,邀请了对学校有贡献的校友参加。当时来参加的罗忠康老板还为学校捐赠了价值八千多元的物品。罗光祥尽管他自己花了这么多钱,但看到教过的学生从四面八方、几千 里外专程赶来,心里总是乐呵呵的。

扎实工作教学质量稳居前列

教学质量的好坏,决定着学校和老师声誉的高低。罗光祥和罗伟父子俩从开学的第一节课开始就狠抓教学质量。他们所任教的科目,在历次教学质量检测中总是名列前茅。为了让课堂和生活相互结合,父子俩带孩子们深入田间地头、果园山上,春天,带他们到田野里观察百花盛开、蜂蝶飞舞。让他们辩认各种花的颜色和形状;并说出花的名字。同时让他们仔细观察蜜蜂的样子,蜜蜂是如何采蜜。同时还让他们观看农民伯伯如何耕地,让他们知道,一年之计在于春,我们在春天就要做好一年的计划。夏天,在绿荫下感受浓阴的凉意,带他们在菜园里第三页

种子,等有一天条件成熟,种子就会生根发芽、开花长叶。就有可能长成参天大树。在他们看来,这就是启蒙教育最大的意义。

小事不小看,小事常做不烦

学校没有水,罗光祥就每天从家里带些水给学生洗手吃营养餐。教室的瓦面经常出现塌槽现象,瓦掉下来会伤人,罗光祥自己从家里搬来梯子,爬上房顶把瓦面捡好。以前村里经常有学生因家庭困难没钱上学,每到开学,罗光祥给学生垫付了不少学杂费。村里没有商店,学生们买文具用品很困难,罗光祥父子就自己掏钱去十多里外的集市上买回来,分给学生们用。学生只在电视上看过洋快餐,非常想吃一顿,罗伟就带他们去肯德基开开洋荤...... 多年来,类似这样的事情不胜枚举。这些事虽然小,但必须做好。

父子俩淡泊名利接力坚守深山学校

43年来罗光祥有很多机会离开,去条件更好的学校工作,甚至中心小学领导让他到全乡最大的村小当校长,他也拒绝了。为了工作调动问题,家人也几次和他发生了争执。主要是孩子们求知的眼神和村民的挽留让他选择留下来。如果他离开了,没有年轻人愿意来这么偏远的学校,这个教学点就有可能被撤掉,才六七岁的孩子们就要走十几里的路去另外的学校。小孩子才多大呢?这对他们来说太艰难了,他怎么忍心呢?他是一个老教师、老党员、老校长,他不能只顾他自己。只要有一个学生,他就不能离开。在村民越来越富裕的今天,很多人都住上了楼房,而他,甘守清贫,至今依然住在土坯房里。

时间过得真快,一转眼他在红卫教学点就工作 43 年了,已经到了退休的年龄,在退休之前,他说服了他儿子罗伟来到了他的学校,接过他手中的教鞭,他心中的大石终于放了下来,孩子们可以在这个学校继续诗书了。

去年九月去北京师范大堂,罗光祥和罗伟一起受到北师大领导的接见,这更加坚定了罗伟扎根山区、教书育人的决心。罗光祥还跟北师大领导说:“我很自豪,我把我的两个小孩都引导成了教师。”

罗光祥退休之后,还经常来到学校看看孩子们。听儿子罗伟的课,指导儿子如何更好地教孩子,他对儿子说:“虽然只有两个学生,但我们也要像都四五十个孩子一样认真地教他们。我老了,但经验是有的。如何把他们教得更好,学得更轻松些这是我们永远的责任。在这方面,我的经验对你有很好的借鉴作用。我也会给你上示范课,让你从我们老一代教师中学些对孩子们有用的东西。另外,在你外出培训、开会、生病等分不开身的时候,我也会来学校给孩子们上课。我们是土生土长的本地人,我们要为这块生我们养我们的土地做出自己应有的贡献。只要有一个孩子在这里,你我就不会也不能离开这里。”罗伟记着父亲的话,用心地教好每一个孩子。

注:上文由本人提供,对作者及打字者深表谢意!

第二十三章 附录(八)

2018-08-31 12:05 赣州客家新闻网管理中心

客家新闻网讯 王宗报道:8月31日,由北京师范大学联合光明日报社、中国教育学会设立的“四有好老师”奖励计划公布了评选结果,来自赣州市的罗光祥获评“四有好老师”启功教师奖。

罗光祥是南康区横寨乡红卫教学点教师,曾获全国模范教师、全国中小学优秀德育课教师、江西省“最美乡村教师”等荣誉称号。红卫教学点位于横寨乡最偏远的寨坑村,罗光祥从参加工作起就一直在这所学校,一晃就是43年。43年间,罗光祥曾有许多机会离开大山,到条件更好的学校工作,但山区孩子求知的眼神和村民们的挽留让他选择留在这里的讲台上。常常有人问罗光祥,他退休以后学校怎么办,每一次,他都坚定地回答:“只要这里还有孩子,我就留在这里教书。就算我退休了,我还会让我的儿子来。”

为贯彻落实第30个教师节前夕习近平总书记在北京师范大学师生座谈会上的重要讲话精神,表彰奖励为国家基础教育事业作出突出贡献的优秀教师和优秀团队,发掘树立一大批教育战线上能教善育的大国良师,引领培育广大教师争做“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的党和人民满意的好老师,塑造新时代中国教师的新形象,北京师范大学联合光明日报社、中国教育学会,设立“四有好老师”奖励计划。此次评选共有10位教师获得“四有好老师”启功教师奖、10个团队获得“四有好老师”公益行动奖,颁奖典礼将于第34个教师节之际举办。

第二十四章 附录(九)

2019-01-05 19:49 人民日报社 (来源:新华社)

他头发花白,年过花甲,眼神中流露着慈祥。他意气风发,已逾而立,举手间洋溢着坚定。年老的是父亲,叫罗光祥;年轻的是儿子,叫罗伟。这对父子先后在赣南深山里的同一所村小任教。

接过父亲手中的“教鞭”

江西省赣州市南康区寨坑村偏远的红卫组,贫困且交通不便。60岁的罗光祥是这里教学点的原校长,2018年退休时已在这工作43年。在近半个世纪的时间里,这所学校从一个不通水电的土坯房,逐渐成为设施完善的村级小学。

退休前,罗光祥本有机会去离家更近的学校。可是,他不但没去,还希望同为小学教师的儿子罗伟,能在他退休后调来寨坑村接他的班。罗光祥说:“全家人都没拗过我。”

而罗伟接受这份工作,并不是因为父亲的“不讲理”。一个梅雨天,村里小道泥泞湿滑,罗光祥下课后在回家路上不慎摔伤。罗伟闻讯赶来,看到村民们守在父亲床前,眼神中流露出家人般的关心和担忧。他一下子就理解了父亲对这里的眷恋。

“后来我才知道,如果我不来,这个教学点很有可能就被撤销,孩子们就要走十几里路去另外的小学上学。为了孩子们,我接过了父亲的教鞭……”罗伟坚定地说。

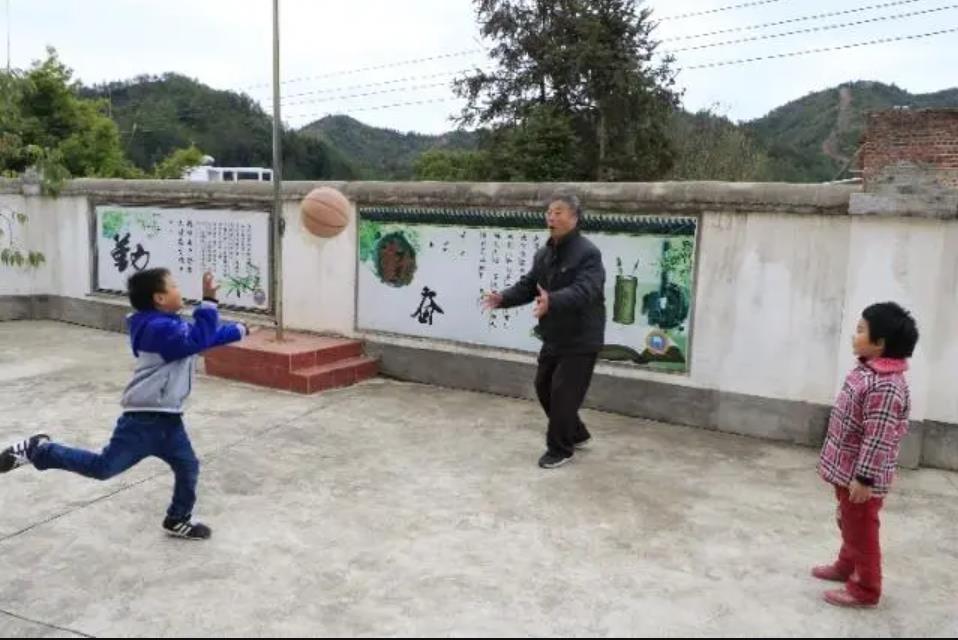

2018年12月28日,在赣州市南康区横寨乡红卫教学点,罗光祥(中)和学生罗忠浩(左)、罗小雅(右)做游戏。(黄浩然 摄)

“孩子在学校,家长就安心”

罗伟刚来的时候,晚上常常觉得心里空落落的。他想抱一抱5岁的女儿,就只能等到周末,还要骑上一个小时摩托车才能赶回家中。而退休后的罗光祥更忙碌了,既要帮着儿子带孙女,又得回到村里辅助儿子工作。

这几年,村里的孩子陆续被外出务工的父母带离家乡,学校的学生越来越少。自罗伟接班以来,在读的学生只有二年级的罗忠浩和一年级的罗小雅,教室门外挂着“一、二年级”的牌子,两个孩子则在同一个教室交替上课。

罗光祥叮嘱儿子,“师者父母心”,要用真诚走进孩子们的内心。8岁的罗忠浩家里是贫困户,妈妈在他不到一岁时就离开了家,爸爸在外务工多年,奶奶患有精神病,家里唯一的依靠是60岁的爷爷罗光余。在讲《小蝌蚪找妈妈》这篇课文时,罗忠浩读到“我的妈妈在哪里”时,便忍不住伤心地哭了起来。罗伟安慰他说:“小蝌蚪后来长大了,强大了,也找到了妈妈。”

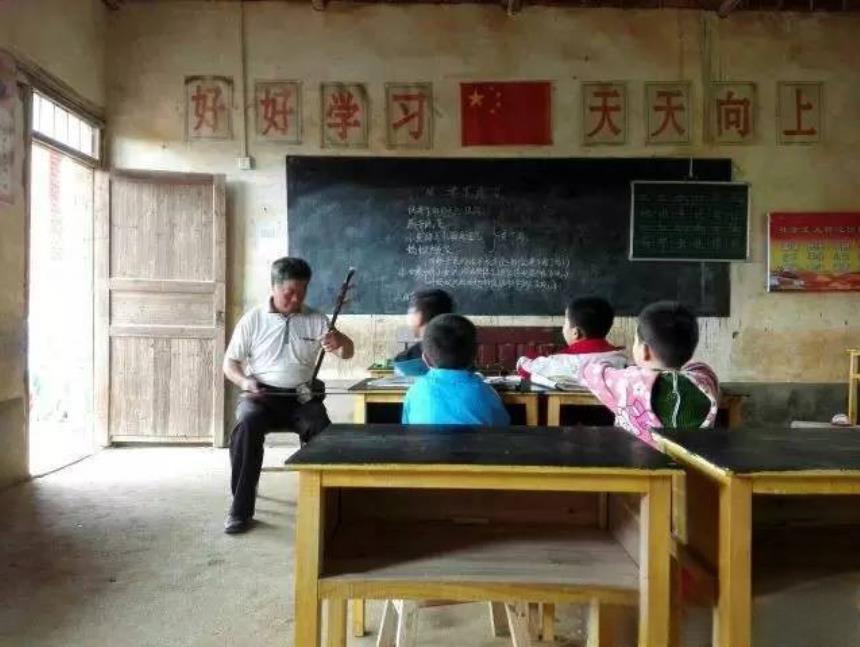

2018年12月28日,在赣州市南康区横寨乡红卫教学点,罗伟在给学生上课。(黄浩然摄)

为了拉近和学生、家长的距离,罗伟把他们请来学校食堂共进午餐,同孩子增进感情。意想不到的是,罗忠浩在饭后会向爷爷介绍贴在墙壁上的照片,年仅7岁的罗小雅会主动帮奶奶洗碗。

孩子们的成长,家长们看在眼里,暖在心头。朴实的罗光余说起对两位罗老师的感激,不禁热泪盈眶:“我的儿子是‘老罗老师’教的,孙子是‘小罗老师’教的,他们父子是我的恩人。平时烦心事再多,只要孙子在学校,我就安心。”

“我想成为像您一样的老师”

在父亲帮助下,罗伟逐渐适应了乡村小学的工作和生活。现在,他不但适应了既教语文又教数学的“双重挑战”,也习惯了既教一年级又教二年级的“复式教学”的工作模式。关于教学心得,他笑着说:“这种小班教学,让我学会了‘因材施教’”。

“老罗老师”也肯定了“小罗老师”的教学水平。老罗说:“(儿子)比我原来做得好多了,他会用多媒体教具,而我已经落伍了。”

对于父亲的鼓励,罗伟说:“现在各方面条件都比原来好多了。我和孩子也有很深的感情,只要还有一个学生在这读书,我就不会离开。”

教室墙上有一个别致的照片栏叫“我们的约定”,里面贴满了“小罗老师”和孩子一起的照片:有活泼有趣的自拍照,有一起踢球的活动照,还有一起去赣州市动物园的游玩照……

赣州市南康区横寨乡红卫教学点教室墙上的照片栏“我们的约定”。(黄浩然 摄)

提起跟孩子们的“约定”,罗伟十分开心:“我答应了他们,等天气暖和一点,要带他们去市里的新华书店买书,再请他们吃一顿‘快餐’。”他觉得,孩子们不仅要感受乡村文化,也要感受城市文明;只要用心培养,孩子就会有无限的可能。

“叮叮叮,叮叮叮……”用了几十年的自制铁铃,发出的上课铃声传遍了山里。课堂上,罗老师问两位孩子的理想。罗小雅说:“我想快点长大,去看看外面的世界。”罗忠浩说:“长大了我想成为一名像您一样的老师。”

第二十五章 附录(十)

【暖新闻·江西2018】让他当校长不去,偏要当老师,一当43年!

江西发布

2018-08-23 15:00

43年,他默默坚守在乡村教育一线,在孩子们面前彰显着无私奉献、甘为人梯的精神品格;43年,他把一批又一批的乡村孩子送进好的学校,为他们开凿出实现梦想的天路。他就是被评为全国模范教师、全国中小学优秀德育课教师、江西省“最美乡村教师”,在南康区横寨乡红卫教学点任教的罗光祥老师。

红卫教学点位于江西省赣州市南康区横寨乡最偏远的寨坑村,学校交通不便,从镇上的集市出发,开车到学校需要走半个多小时的山路。学校最初有5名教师、4个年级100多名学生。随着村里的孩子被外出务工的父母带离家乡,以及撤点并校的推进,学生越来越少。老师们退休的退休,调走的调走,罗光祥却依然留在这里。

“只要一看学生的字写得漂亮,就知道是罗老师教出来的。”横寨中心小学副校长李志强告诉记者,每年罗光祥教的学生的成绩在全乡都名列前茅,而且他教的学生综合素质高,尤其是字写得特别好。

第二十六章 附录(十一)

赣州市南康区横寨乡红卫教学点教师罗光祥:大山深处的教育守望者

一座大山,一所学校,一位老师,四个孩子。40年来,为了不让深山里的孩子失学,赣州市南康区横寨乡红卫教学点教师罗光祥用爱守护着一个个学生,指引他们走出大山,追寻梦想。

红卫教学点最初有4名教师,教着4个年级的130多名学生。随着村里的孩子被外出务工的父母带离家乡,随着农村教育资源的整合,教学点上的学生越来越少,教师则退休的退休,调走的调走,最后只剩下罗光祥一人,在这个教学点一待就是38载。

40年间,他有多次机会去条件更好的学校工作,到现在都还有多家企业高薪聘请他参与管理,但他选择留了下来。

如果我走,这个教学点就有可能消失,外面的人不愿进来。你自己是本村本地人,都不在这里教书,怎么说得过去。

尽管条件简陋,学校也仅有4名学生,但既是校长又是老师的罗光祥对待教学工作一点也不打折扣。该有的教学科目,一节课都不落下,每周、每天的教学内容安排得井井有条、丰富多彩。

即将退休的罗光祥,心里依然放心不下教学点的孩子。他说,如果允许,他愿意继续坚守,直到走不动的那一天。

赣州市南康区横寨乡红卫教学点教师 罗光祥

我自己是老教师、老校长、老党员,凭良心应该到这里,坚守教学点、扎根教学点一辈子,我不后悔。

注:江西教育电视台报道。

第二十七章 附录(十二)

——记江西赣州南康区横寨乡红卫教学点教师罗光祥

本报通讯员 周金颖 本报记者 胡晓军

红卫教学点位于江西省赣州市南康区横寨乡最偏远的寨坑村,罗光祥从参加工作起就一直在这所学校,一晃就是43年。

学校交通不便,从镇上的集市出发,开车到学校需要走半个多小时的山路。学校最初有5名教师、4个年级100多名学生。随着村里的孩子被外出务工的父母带离家乡,以及撤点并校的推进,学生越来越少。老师们退休的退休,调走的调走,罗光祥却依然留在这里。

“只要一看学生的字写得漂亮,就知道是罗老师教出来的。”横寨中心小学副校长李志强告诉记者,每年罗光祥教的学生的成绩在全乡都名列前茅,而且他教的学生综合素质高,尤其是字写得特别好。

从农家小院到设施完善的村级小学

以前的红卫教学点与其说是一所小学,倒更像是一个农家小院。学校只有一间教室和一间办公室,地面没有硬化,到处尘土飞扬;没有电,上级配置的各类先进教学设备用不上。学校没有围墙,操场外是两米多高的高坎,课间活动时罗光祥必须站在操场边守着学生,以免学生一不小心掉下高坎……

罗光祥四处奔波才有了现在全新的校园:硬化了地面,让孩子们再怎么玩乐也不会变成“泥猴子”;拉来了电线,在教室安装上电灯、吊扇,使教室变得宽敞明亮。

如今,红卫教学点已经成为横寨乡设施完善的村级小学,学校设施更完善了,安全有保障了,孩子们学得更安心。

农村学校条件有限,资源相对缺乏。为了让孩子们更好地学习,罗光祥结合教学实际,和学生们共同制作教具。讲一年级语文课文《乌鸦喝水》时,他找来个酒瓶装上半瓶有色水,并捡来些石子,让学生们先看放石子前水位在哪里,再放进石子观察水位的变化。这样的教学既形象又生动,大大增强了学生的学习兴趣。

农村学校也有得天独厚的优势,置身大自然,罗光祥带领学生们在生活中学习。春季,他和孩子们一起观察自然的变化,花的形状、颜色、气味,树木的枝条、叶子和小动物;秋季,他还会组织孩子们到果园参观,为他们讲解脐橙生长的知识;梅雨季节,他又会带领孩子们参观学校附近的小水电站,了解发电过程,同时普及正确用电、防止溺水等安全知识。

泥泞路上的日日相送

在库区移民之前,与红卫教学点隔水相望的两个村小组里的学生,上学放学都要经过水库。水库边上是崎岖不平的羊肠小道,离水面有一二米高,一不小心掉下去就有生命危险,罗光祥每天都会护送学生们回家。

学生郭兰香仍记得20多年前罗光祥送他们放学的情形:天黑了,还下着雨,罗光祥和孩子们在泥泞崎岖的山路中前行,一路上搀扶这个、提醒那个,一刻不敢放松。为了不让学生们淋雨,罗光祥用身体护着他们,自己却被淋得湿透。在最难走的地方,他有时还要把学生抱过去、背过去。而每次把孩子们送回家,天都已经黑了,罗光祥又是摸着黑深一脚、浅一脚地赶回家。

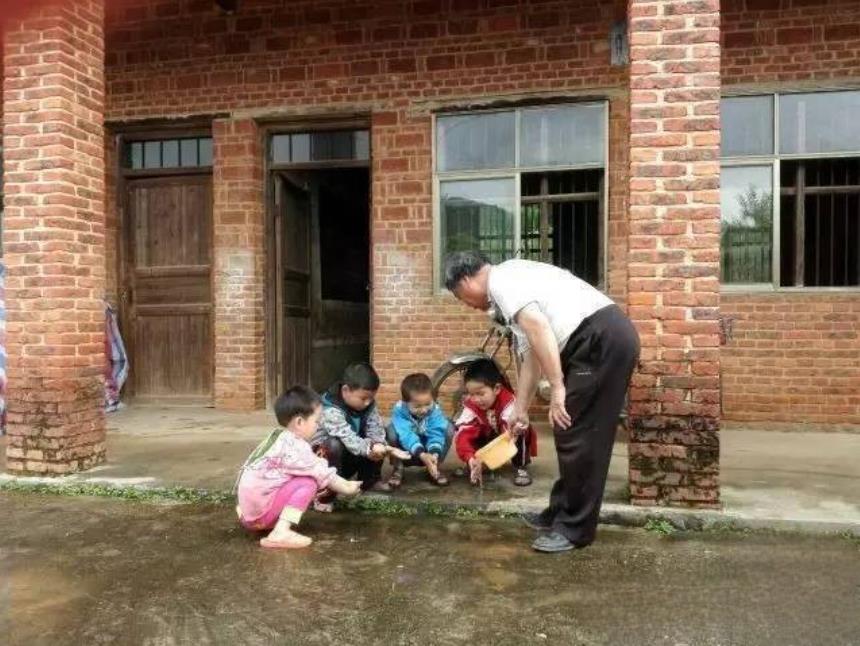

学校没有水,学生常用脏手拿东西吃,容易生病,罗光祥就每天从家里带些水给学生们洗手。以前村子里经常有学生因为家庭困难无法上学,每到开学,他都要给学生垫付不少学杂费。村里没有商店,学生们买文具用品很困难,他就自己去十多里外的集市上买回来,分给学生们用……43年来,类似的事情数不胜数。

43年间,罗光祥曾有许多机会离开大山,到条件更好的学校工作,但山区孩子求知的眼神和村民们的挽留让他选择留在这里的讲台上。2006年,中心小学准备调他去乡里最大的村小——寨坑小学当校长,这所学校不仅离县城近,而且办学条件也是乡里最好的,可罗光祥却主动拒绝了。“我离开了没有年轻人愿意来,这个点就有可能被撤掉,孩子们上学就要走十几里路去另外的学校了,他们才多大啊,这对他们来说太艰难了。”罗光祥说。

过去的几年间,常常有人问罗光祥,他退休以后学校怎么办,每一次,他都坚定地回答:“只要这里还有孩子,我就留在这里教书。就算我退休了,我还会让我的儿子来。”

转眼间,小罗老师在这所学校一年了,他也像罗光祥一样认真地做着每一样事情。罗光祥说:“我最开心的是儿子能够来到这所学校,接过我的教鞭,孩子们就可以在这个学校继续读书了。”学校施工时,罗老师把孩子们带回家里上课。

一路辗转,翻山越岭,终于来到这所大山深处的教学点,一面崭新的五星红旗随风飘扬,罗老师已经提前很久在学校等待我们的到来。

想用袁牧的古诗“白云不到处,青春恰自来。苔花如米小,也学牡丹开”来形容罗光祥老师以及他的学生们。

在罗老师的办公桌上,我们看到一摞厚厚的教案,每一页都工工整整,优美的楷体字令人叹服。虽然现在只有两名学生,虽然已经积累了丰富的教学经验,但是他仍然坚持备课、写教案。罗老师年纪大了,但是教学模式丝毫不落后。他不仅会制作教具辅助教学,还会因地制宜地开设一些户外实践课程,带学生去菜园子里认识各种蔬菜,体会植物的生长过程,秋天还会带学生去附近的山上采摘脐橙。

江西省赣州市南康区教育局党委书记康明这样评价罗光祥老师:“即使没有桃李满天下,也已经小草漫山野。”几十年来,罗老师教过的学生成百上千,其中在基层当一线教师的学生不下百个,也包括自己的一双儿女。

在与罗老师的访谈中,一段震撼人心的话萦绕耳际:“教书本身就是一个要忍受很多孤独、寂寞,甚至诱惑的职业;教书不但是一种职业,还是一种修行。虽然这里只有两个学生,但是正好可以精细教育,这里可以实现我的教育理念。我是本地人,如果连我这个本地人都不愿意回到这所学校,又有什么理由让别人到这里教学?我们经常教育学生要爱自己的家乡、爱自己的祖国,首先自己要做出榜样。”有轰轰烈烈的伟大,也有静默中的崇高。他们同样以信念、以情操、以学识、以仁爱始终坚守在最平凡的岗位上,默默地发光发热,这就是坚守在山区的一线教师。

注:来自北京师范大学,内容有节删。

第二十八章 后记

经过一个月左右的时间,完全由我提供素材,由上犹第二小学的曾庆辉老师执笔的《杏坛春秋》终于封笔。其中的甜酸甜苦辣咸,只有我身临其境才能体会。

我首先非常感谢曾庆辉老师在身体极为不好,生活无法自理,命运多舛的情况下,用笔比较详细记录我曲折、辉煌的人生上半场。我一再叮嘱他在保重身体的前提下写作,他特别为我赋诗一首,现辑录如下:

赞罗光祥校长(嵌头诗)

光呈紫气史诗镌,

祥瑞人和忆昔年。

杏苑栽桃培李奋,

坛中刻意用心研。

春华茂叶护花艳,

秋实缀枝垂果妍。

成就征途尤奋进,

书能增智读鸿篇。

今年暑期农历六月二十九清早,我在上犹县城非常有幸认识了八十六岁的张宜武先生(曾庆辉老师赋诗的导师)。他的新作《四有吟》指导我走好我人生中灿烂的下半场,也道出了我的心声:

老有所为

人老退休如换岗,

林泉虽隐却还忙。

自身学问何能废?

花圃培苗照往常。

余热发挥勤出力,

家园建设总牵肠。

基因红色先贤效,

长使初心染夕阳。

老有所乐

车达目标霞满天,

光荣退休凯歌传。

广场结伴同歌舞,

花圃培苗共览妍。

助子扶孙心意爽,

待人接物德行延。

窗前秀色常陶醉,

大好河山绮梦圆。

老有所养

解甲归田戴红花,

信步闲庭慢品茶。

一日三餐荤素配,

四邻八向情谊加。

妻慈夫善齐眉睦,

子孝孙贤度岁华。

积谷防饥虽有靠,

无妨敬老院安家。

老有所学

学无止境惜昏晨,

老幼中青皆问津。

科学昌明凭识拓,

风云变幻历时新。

五车智富胸怀悦,

八斗才高志气伸。

三省吾身留岁月,

跟随孔孟长精神。

当然,我从教的过程中,历经风雨,如果不经历风雨,一定不能见彩虹。我非常感谢我的母亲和我的妻子,她们坚定了我的信念,我还非常感谢各级领导的关心支持以及所有帮助过我的人!我的人生下半场肯定见证子孙后代光宗耀祖、繁荣昌盛!

我的业绩也可以通过“百度”去了解,客家新闻网中的王宗等新闻媒体都作过宣传报道。“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。”这是我们从事教育工作的真实写照,我不后悔自己的选择,我愿意发挥自己的余热,踔厉奋发、勇毅前行!

由于时间久远,已经跨越了半个多世纪及写作的时间比较仓促,遗漏之处在所难免。至于附录的文章(部分),也是由我提供。在此,我谨向作者致谢!书中的不足之处,敬请不吝赐教!

罗光祥 叩首

公元2022年•金秋