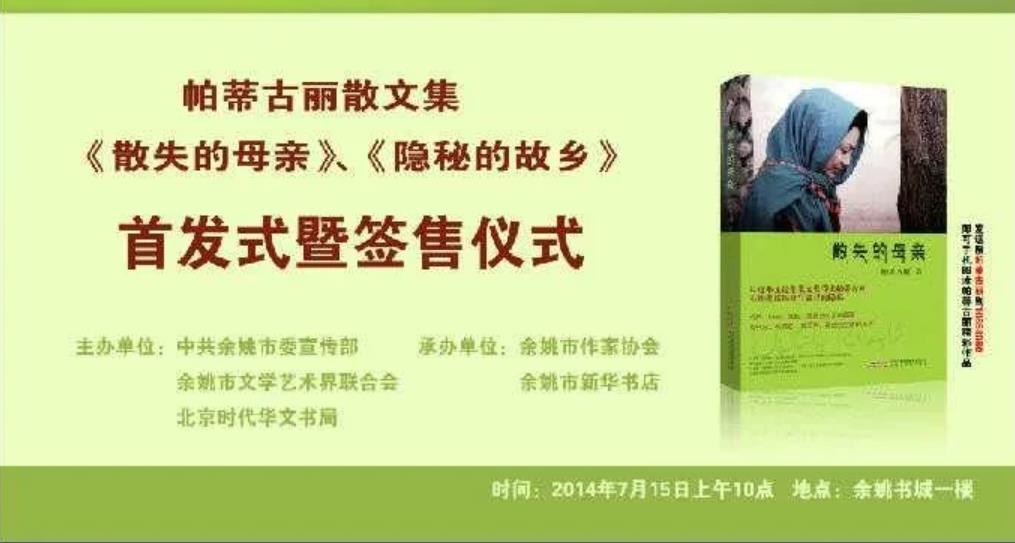

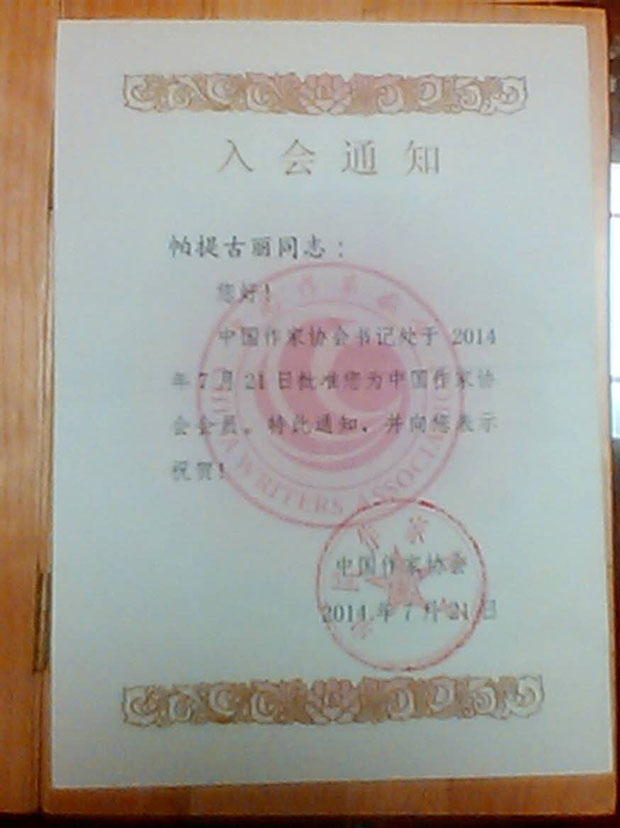

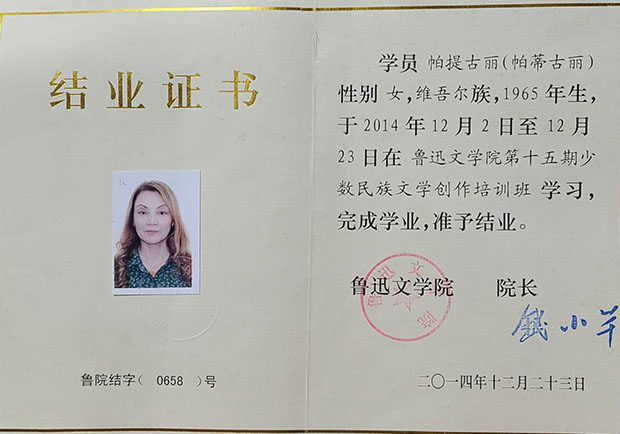

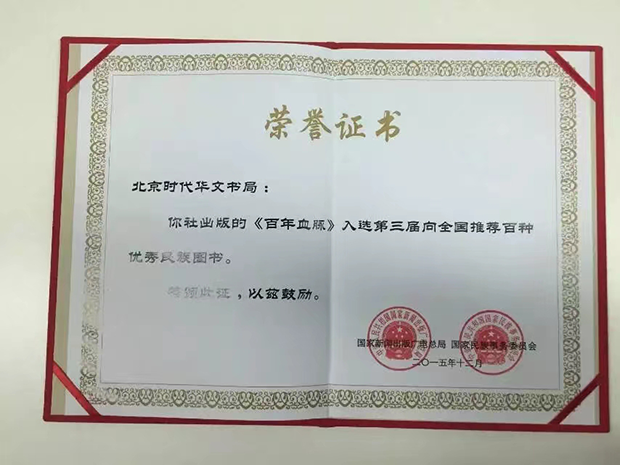

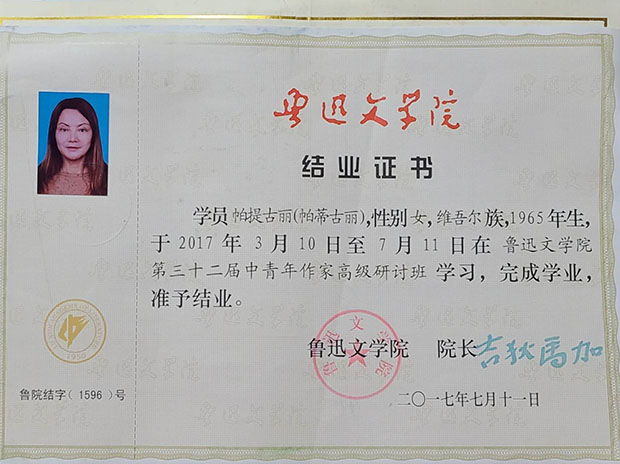

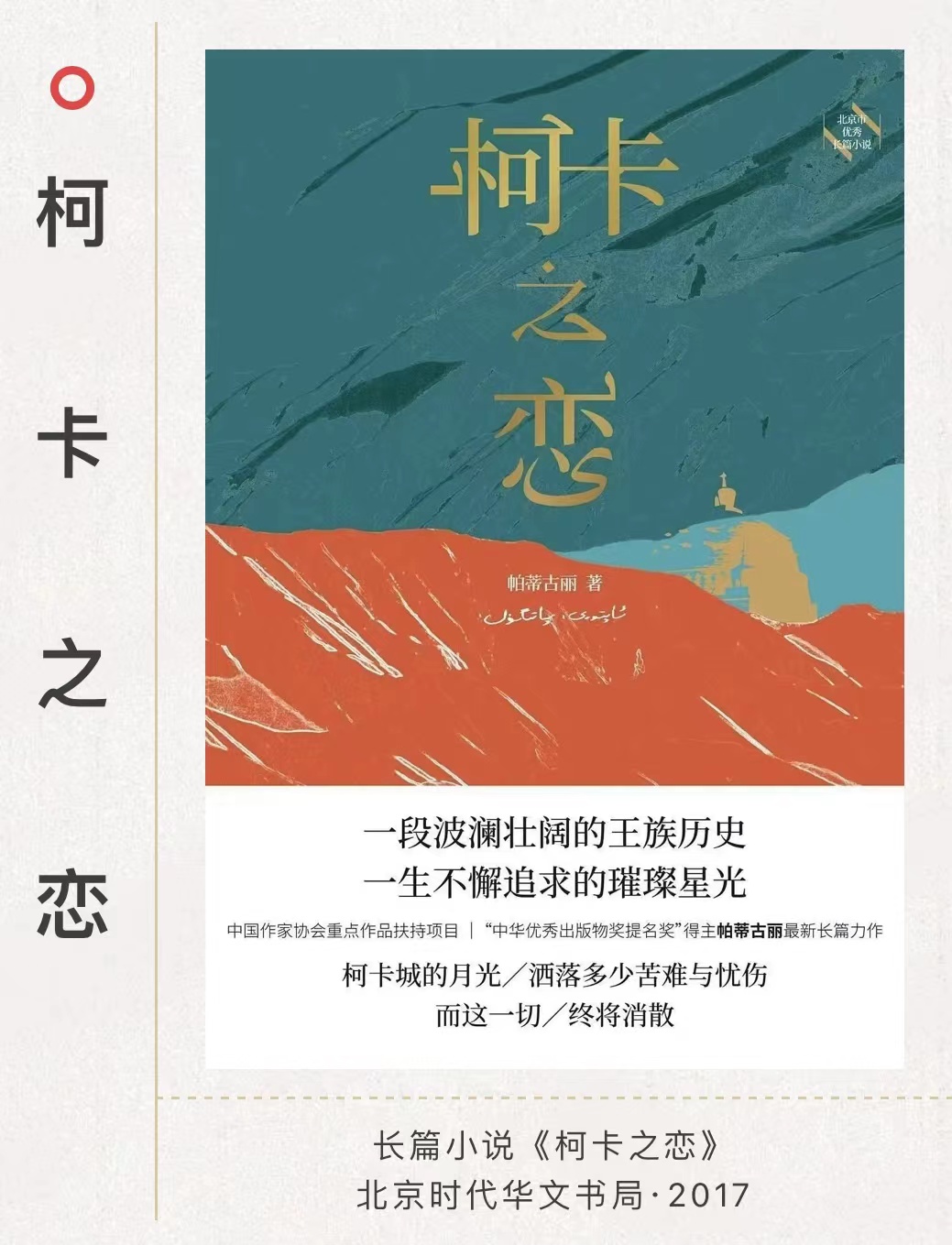

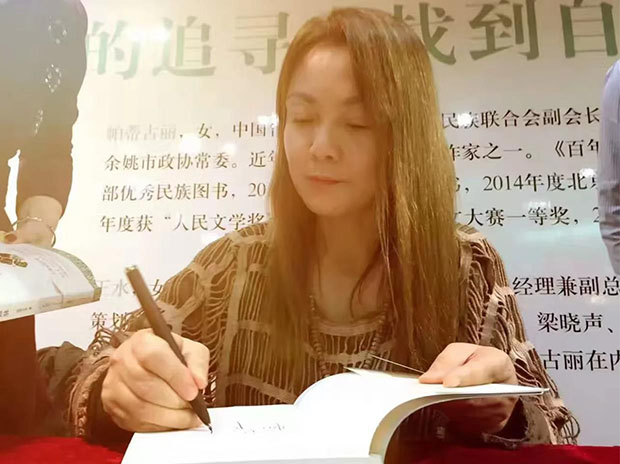

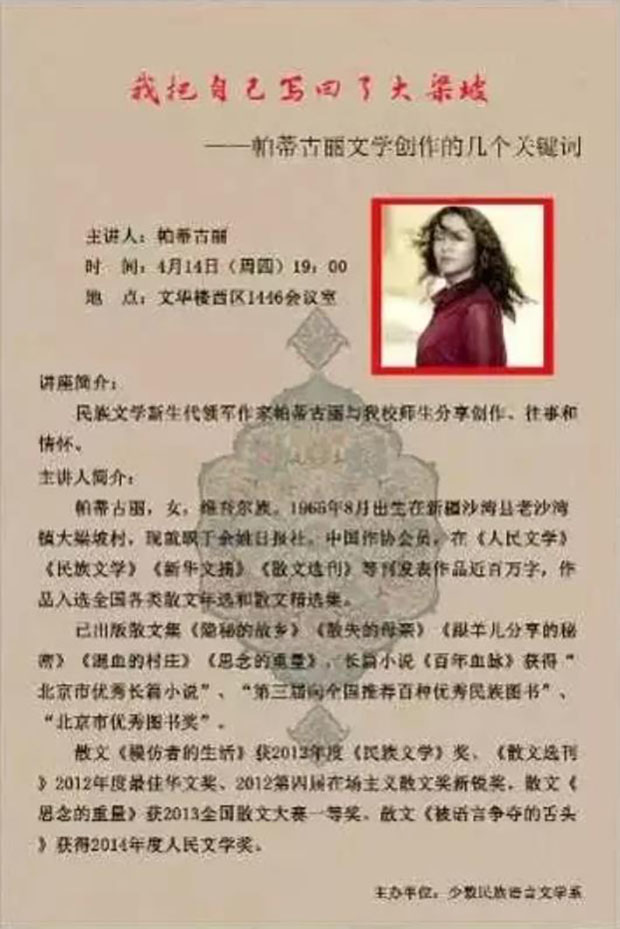

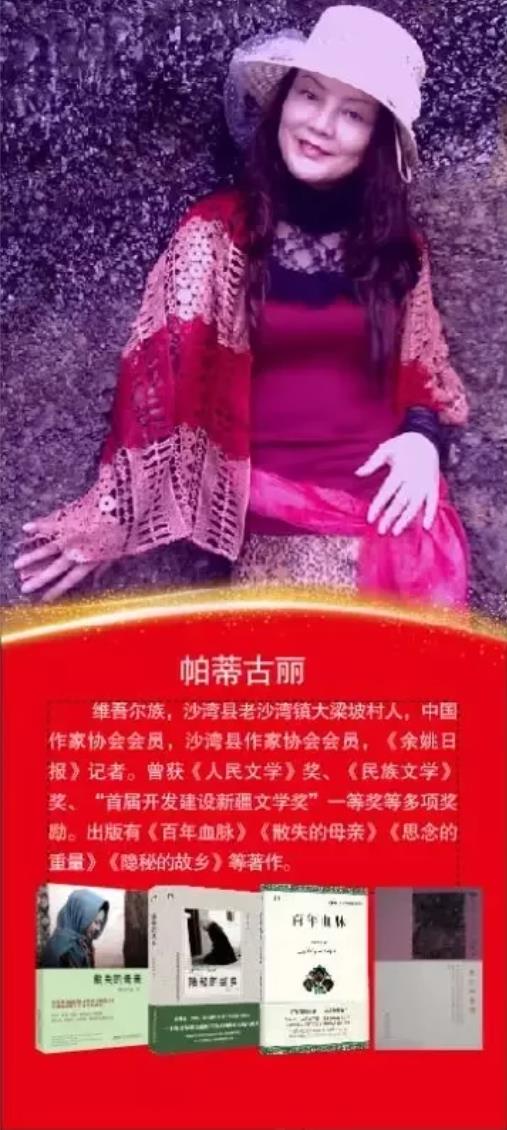

帕蒂古丽,女,1965年生,维吾尔族,新疆沙湾人。当代作家。中国作家协会会员。鲁迅文学院第32届高研班学员。已出版散文集《隐秘的故乡》《散失的母亲》《思念的重量》《模仿者的生活》《水乳交融的村庄秘境》《蕴情的土地》,长篇小说《百年血脉》,获得“第六届中华优秀出版物奖提名奖”“第三届向全国推荐百种优秀民族图书”“北京市优秀图书奖”。长篇小说《柯卡之恋》获“北京市优秀长篇小说”。散文《思念的重量》获得全国散文大赛一等奖。散文《模仿者的生活》获2012年度《民族文学》奖、最佳华文散文奖、在场主义散文奖新锐奖。散文《被语言争夺的舌头》获得2014年度人民文学奖。

中文名 | 帕蒂古丽 | 出生地 | 新疆塔城 | |

|---|---|---|---|---|

性 别 | 女 | 毕业院校 | 兰州商学院 | |

国 籍 | 中国 | 进修院校 | 鲁迅文学院第32届高研班 | |

民 族 | 维吾尔族 | 职 业 | 作家、记者、媒体人 | |

出生日期 | 1965年08月11日 | 代表作品 | 《百年血脉》、《柯卡之恋》等 | |

个人经历

帕蒂古丽1996年5月来到《余姚日报》工作。在《余姚日报》工作12年来(截至2008年),帕蒂古丽撰写了大量余姚这块土地上的历史地理、古今人物、风土人情、风俗习惯等满含知识性、趣味性、见解性的文章。帕蒂古丽主编的《周末特刊》《文化周刊》《经济周刊》等有着较高质量的栏目,因其独有的鲜明的地方特色,在为报纸增色,颇受读者的好评。

帕蒂古丽从事新闻工作20年(截至2008年),独立主持过《余姚日报》周末版5年,文化周刊5年(截至2008年),编辑的版面深受读者和同行好评:2002年12月27日“周末版”在宁波新闻奖副刊版面评选中获好版面奖。2003年第五版获华东地区报纸版面一等奖。在《余姚日报》工作期间,帕蒂古丽以独特的视角发掘了大量的独家新闻,在《人民日报》、新华社发稿数十篇,在《浙江日报》《宁波日报》发稿上百篇,连续5年被《浙江日报》《宁波日报》评为优秀、积极通讯员。

帕蒂古丽独立采访过黄宗羲民本思想国际学术研讨会、王阳明国际学术研讨会、中国戏剧节等数百篇重大新闻报道,有许多余姚的特大新闻都是她首先发现并报道到外界的。文化特稿《女诗人舒婷:丹山赤水四明行》、《武术世家》等稿件被《文化交流》杂志刊发,用英汉文对照版广传153个国家和地区。《塑料王国的昨天、今天和明天》《裘皮城:一场皮草业的革命》等经济类稿件在本报首发后,还被《宁波通讯》杂志全文录用,为对外宣传余姚、树立余姚形象做出了努力。黄梨洲民本思想国际研讨会专版等深度报道,不仅受到广大读者好评,还被送上温家宝总理的案头。反映泰国归侨白志丹生活的《我是你的眼睛,你是我的嘴巴》《最后一位走书艺人》也受到余姚市委主要领导的批示,白志丹还被评为“感动余姚人物”。

帕蒂古丽采写的特写《半个世纪的怀念——梁弄乡亲难忘二战时期美国飞行员托勒特》在新华社播发通稿后,包括《宁波日报》在内的100多家媒体以半版及整版篇幅发表,《天下玉苑落大隐》《破译河姆渡7000年密码》《河姆渡人头盖骨还乡记》《田螺山遗址掀开神秘的面纱》等作品均被新华社播发,并在《人民日报》《浙江日报》等党报发表,对余姚文化起到了良好的宣传作用。

个人荣誉

2000年度“余姚市优秀新闻工作者”。

2002度余姚市“云环杯”新闻奖人物。

2003度余姚市“农行杯”新闻奖人物。

2001年,参加宁波市少数民族庆祝中国共产党成立80周年舞蹈比赛,荣获二等奖。

2001年,在宁波市新闻界“七一颂歌”演唱比赛中,获得优秀歌手奖。

2002—2003年,多篇作品获得多项奖励:《新生剧增,愁煞校长》系列报道获中国县市报新闻三等奖、宁波市县(市)报好新闻三等奖;浙江省县市党报好新闻三等奖。

特写《半个多世纪的怀念—梁弄乡亲难忘二战时期美国飞行员托勒特》获第十四届中国时事报导奖新闻类三等奖。

特写《七个愚公一条路》获第十五届华东地区报纸副刊好作品一等奖。

2005年,报告文学《铁路塌方以后》获宁波市廉政文艺作品征文一等奖。

2007年,《姚剧50年上下求索,辉煌中继承创新》获得宁波新闻奖网络作品三等奖。

散文《初夏的风》2000年获宁波报纸副刊三等奖。

散文《沧桑五桂楼》在第十五届华东地区报纸副刊好作品二等奖。

散文《在表舅家过年》在2004年宁波报纸副刊新闻奖评选中获三等奖。

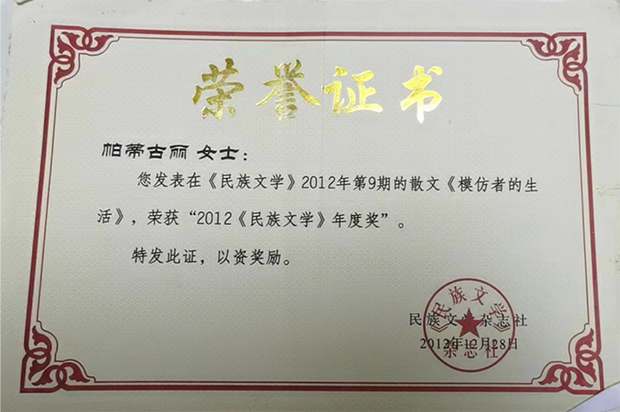

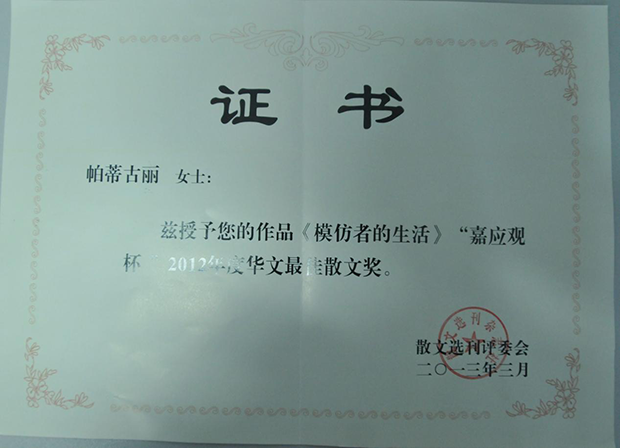

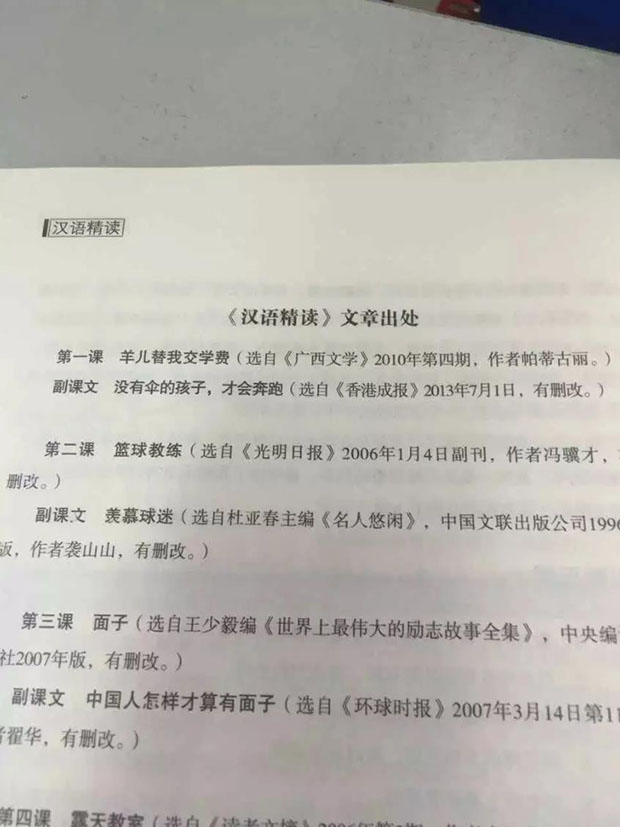

散文《模仿者的生活》发表于2012年第9期《民族文学》,2013年第1期《散文选刊》转载。该文于2013年1月获《民族文学》2012年度文学奖。

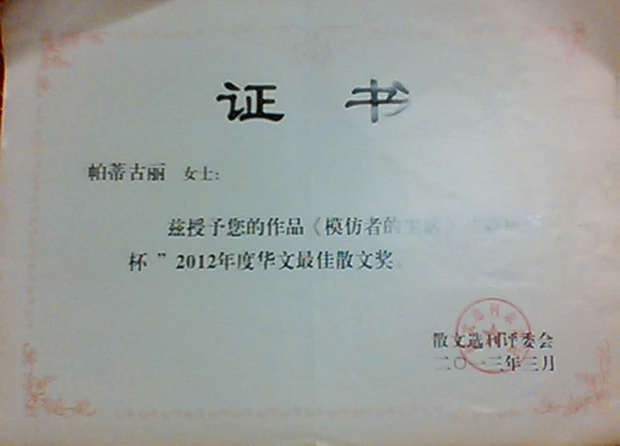

散文《模仿者的生活》获《散文选刊》2012年度华文最佳散文奖。

散文《模仿者的生活》获2013年3月“在场主义散文奖新锐奖”。

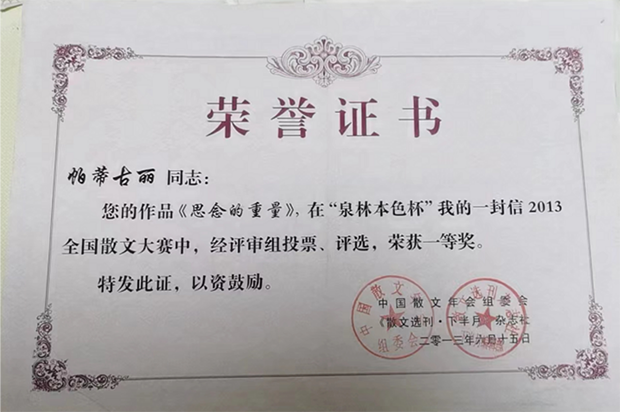

2013年6月,帕蒂古丽的散文《思念的重量》获2013年全国散文大赛一等奖。

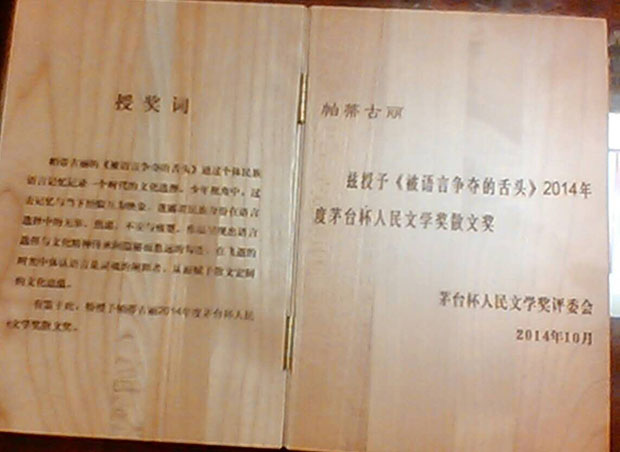

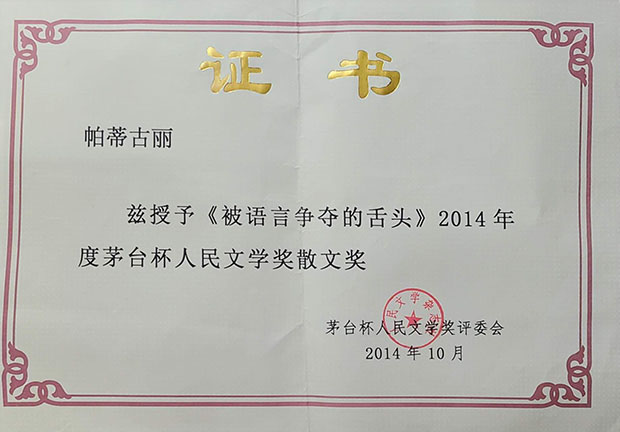

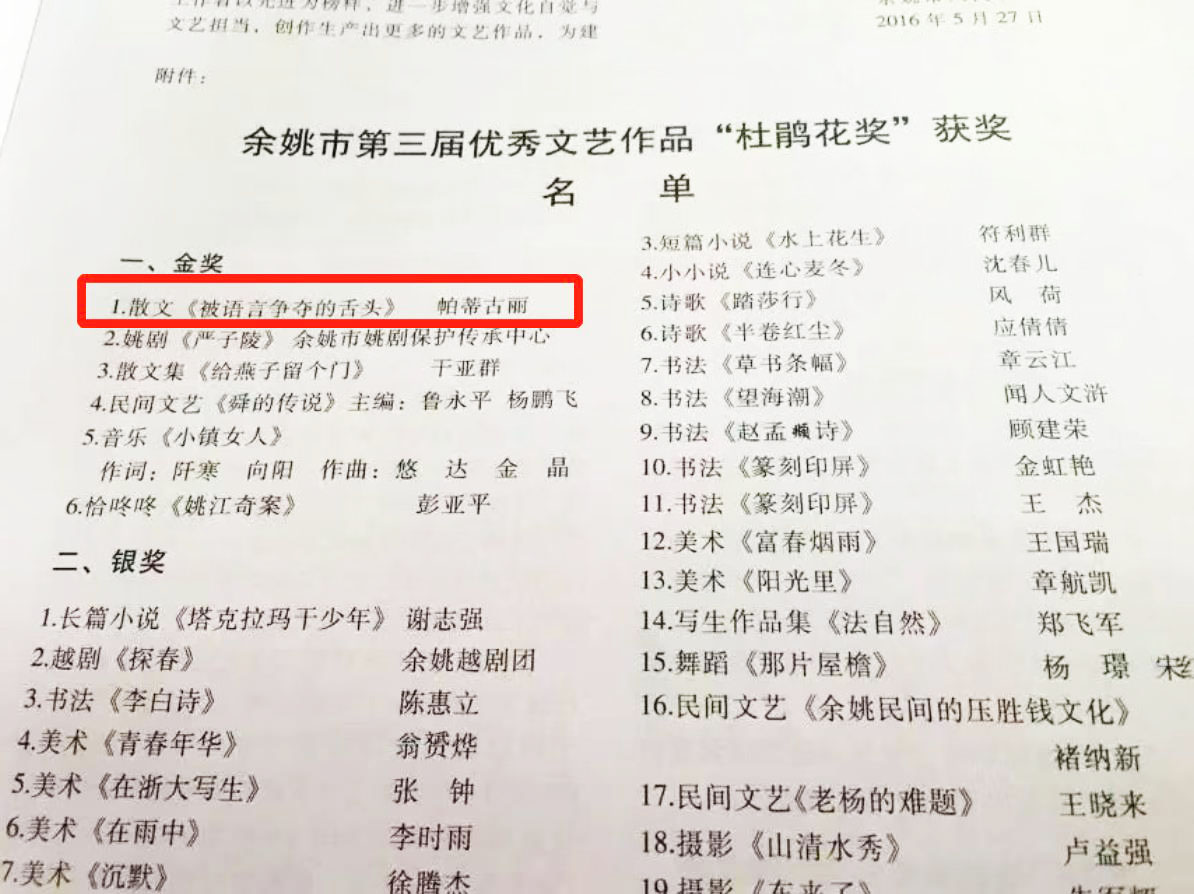

2014年,散文《被语言争夺的舌头》获得2014年度人民文学奖。

近期主要作品年表

JIN QI ZHU YAO CHUANG ZUO NIAN BIAO

2011年

中篇小说《牧羊神鞭》——《上海文学》2011年第7期

2012年

散文《我们在稻谷上睡了一个冬天》《担着日头回家》——《天涯》2012年第2期

散文《大梁坡,水乳交融的村庄》——《民族文学》2012年第3期

散文《模仿者的生活》——《民族文学》2012年第9期

散文《隐秘的记忆》《天堂的棉花》——《民族文学》2012年第12期

2013年

散文《苏醒的第六根手指》——《人民文学》2013年第8期

散文《气味》——《天涯》2013年第5期

散文《一种隐蔽的战争》《失散的弟弟》——《青年文学》2013年第7期

新实验散文《帕蒂古丽散文》——《西湖》2013年第9期

2014年

散文《被语言争夺的舌头》——《人民文学》2014年第7期

散文《思念的重量》——《民族文学》2014年第8期

散文《失踪的母亲》——《大家》2014年第2期

2015年

散文《康村,嗨伊那!》——《人民文学》2015年第10期

2016年

散文《沙坡上的羊圈》——《大家》2016年第4期

散文《沿着来路的风》——《民族文学》2016年第2期

2017年

散文《水乳交融的村庄》《人间秘境》——《美文》2017年第2期

散文《大梁坡上的生活》——《大家》2017年第2期

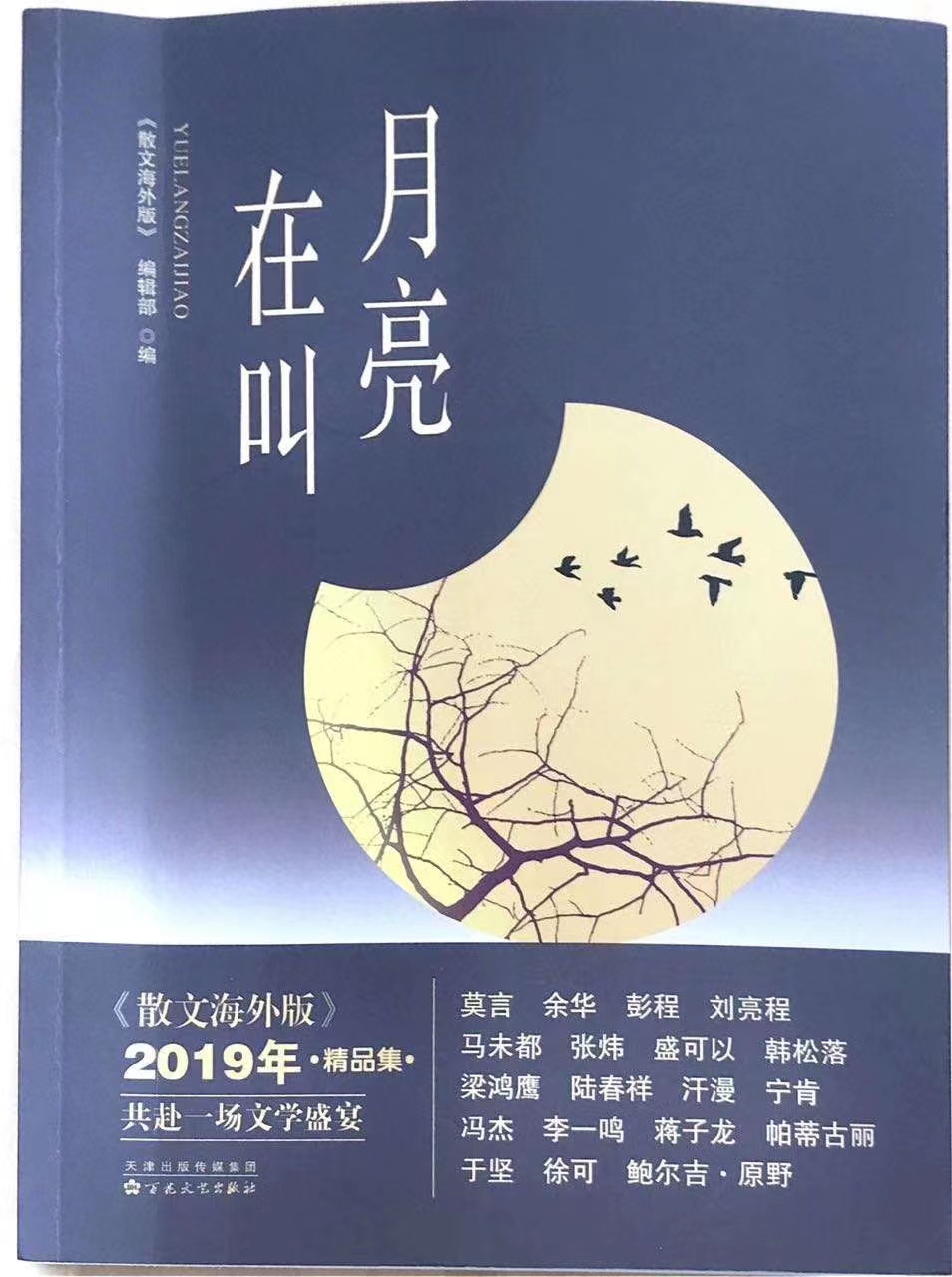

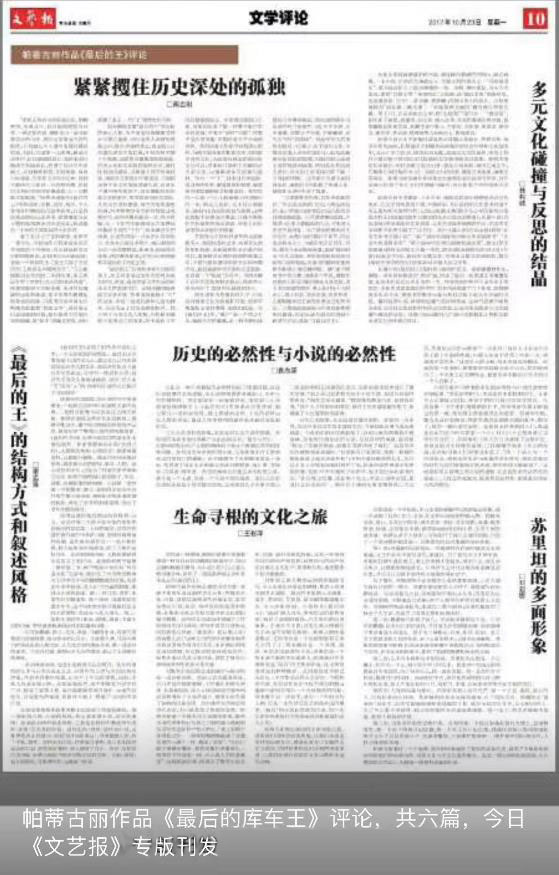

长篇小说《最后的王》——《江南》2017年第2期

2018年

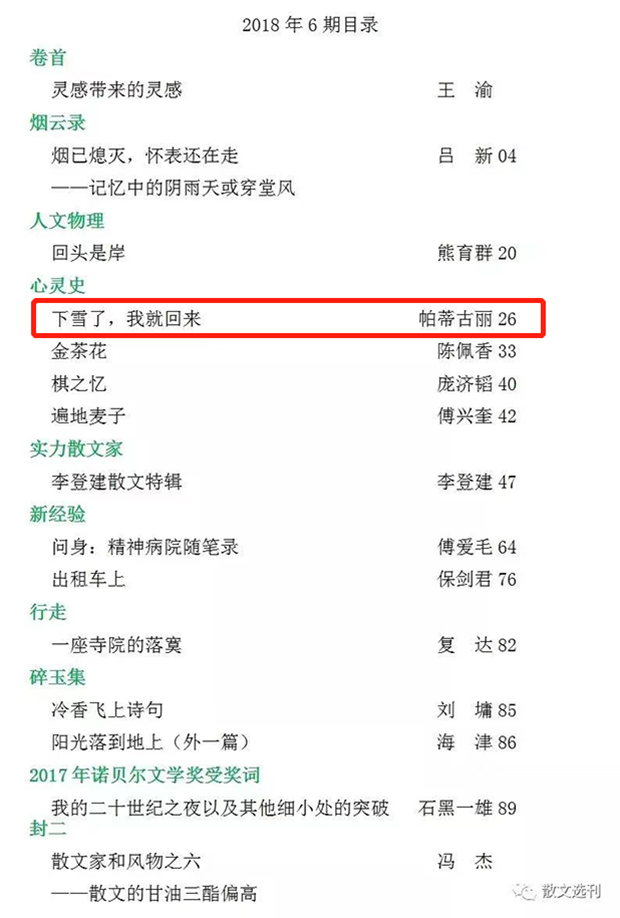

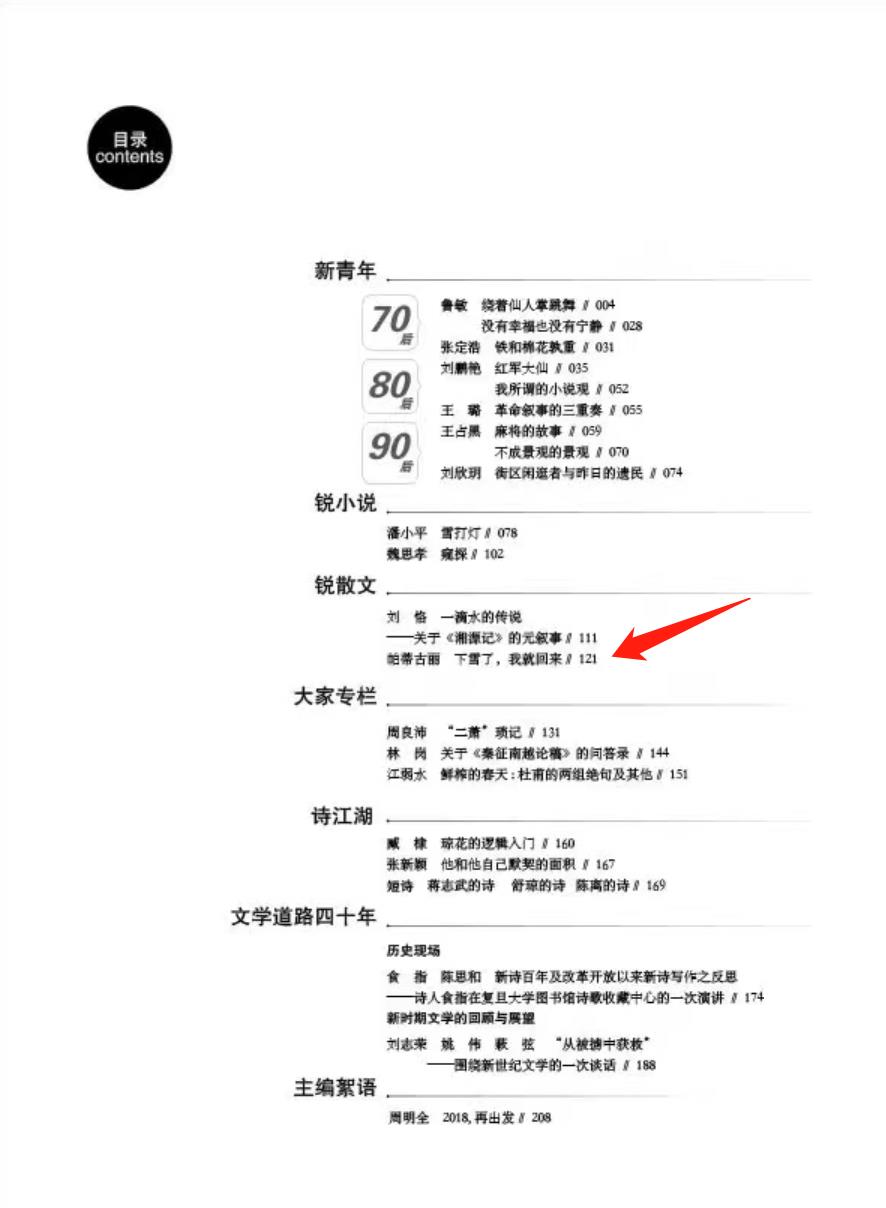

散文《下雪了,我就回来》——《大家》2018年第1期

创作谈《我和我的新疆故事》——《青年文学》2018年第2期

2019年

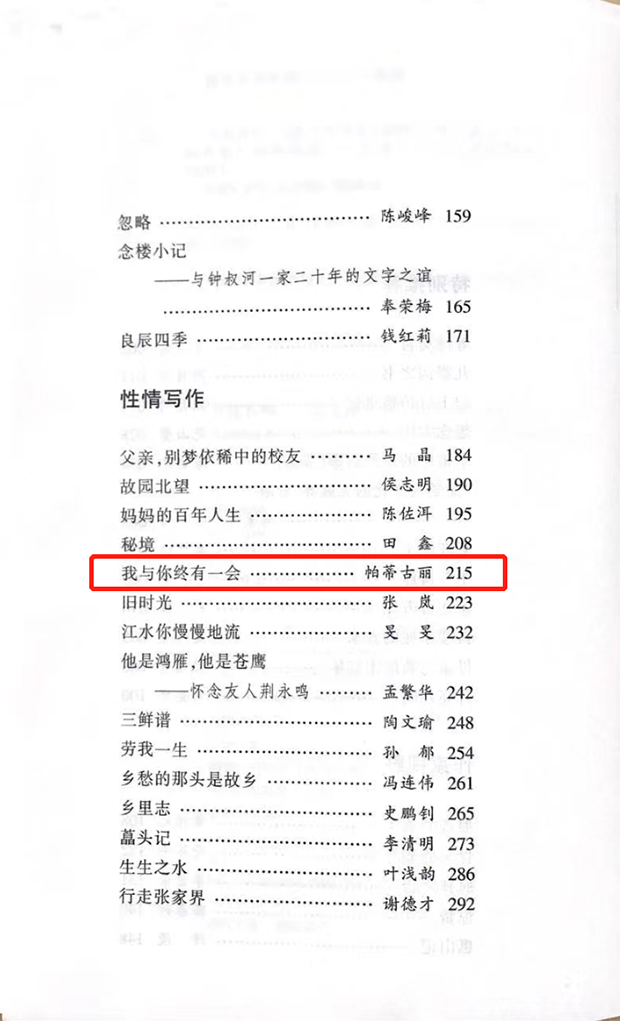

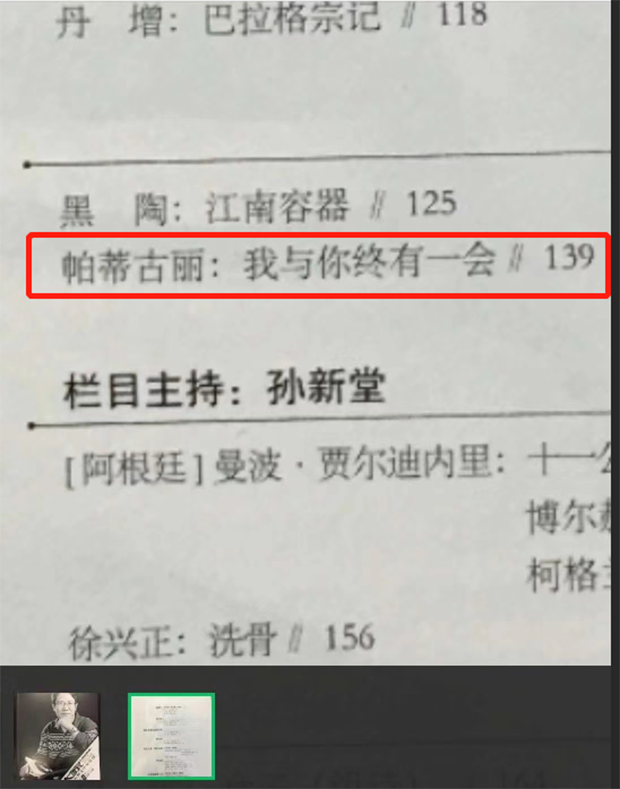

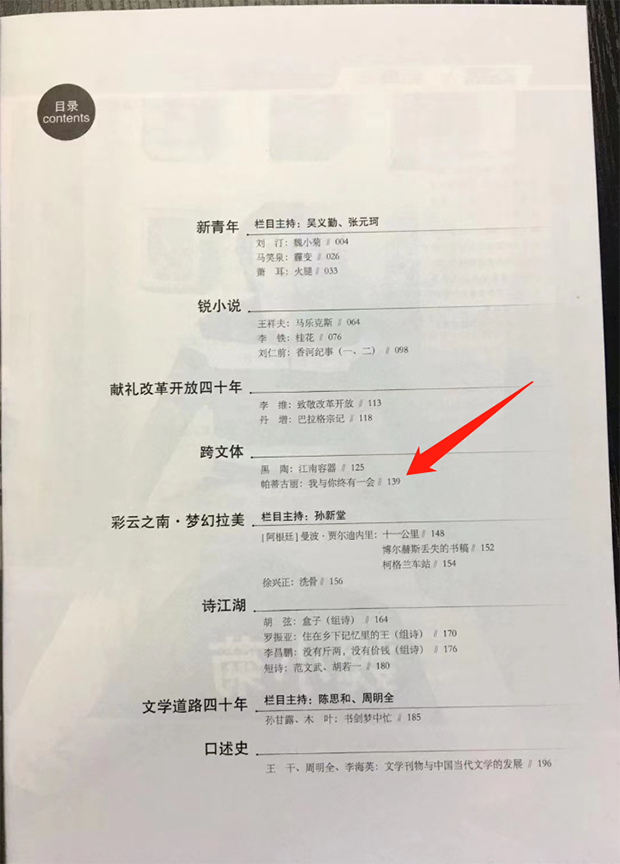

散文《我与你终有一会》——《大家》2019年第1期

2020年

散文《在聚居的空气中》——《湖南文学》2020年第8期

2021年

散文《萨家的月亮》——《边疆文学》2021年第12期

2022年

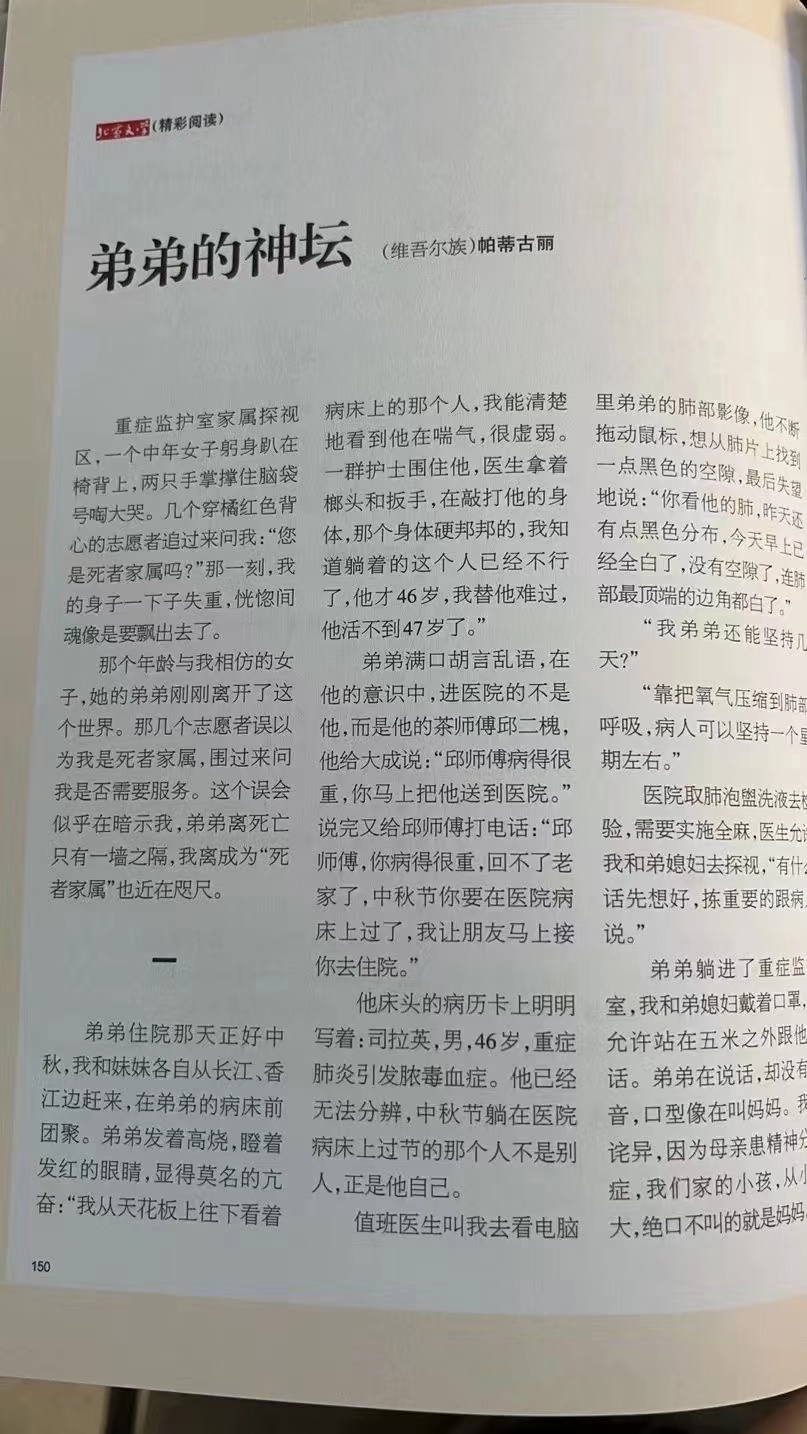

散文《弟弟的神坛》——《北京文学》2022年第4期

出版情况

CHU BAN QING KUANG

个人殊荣

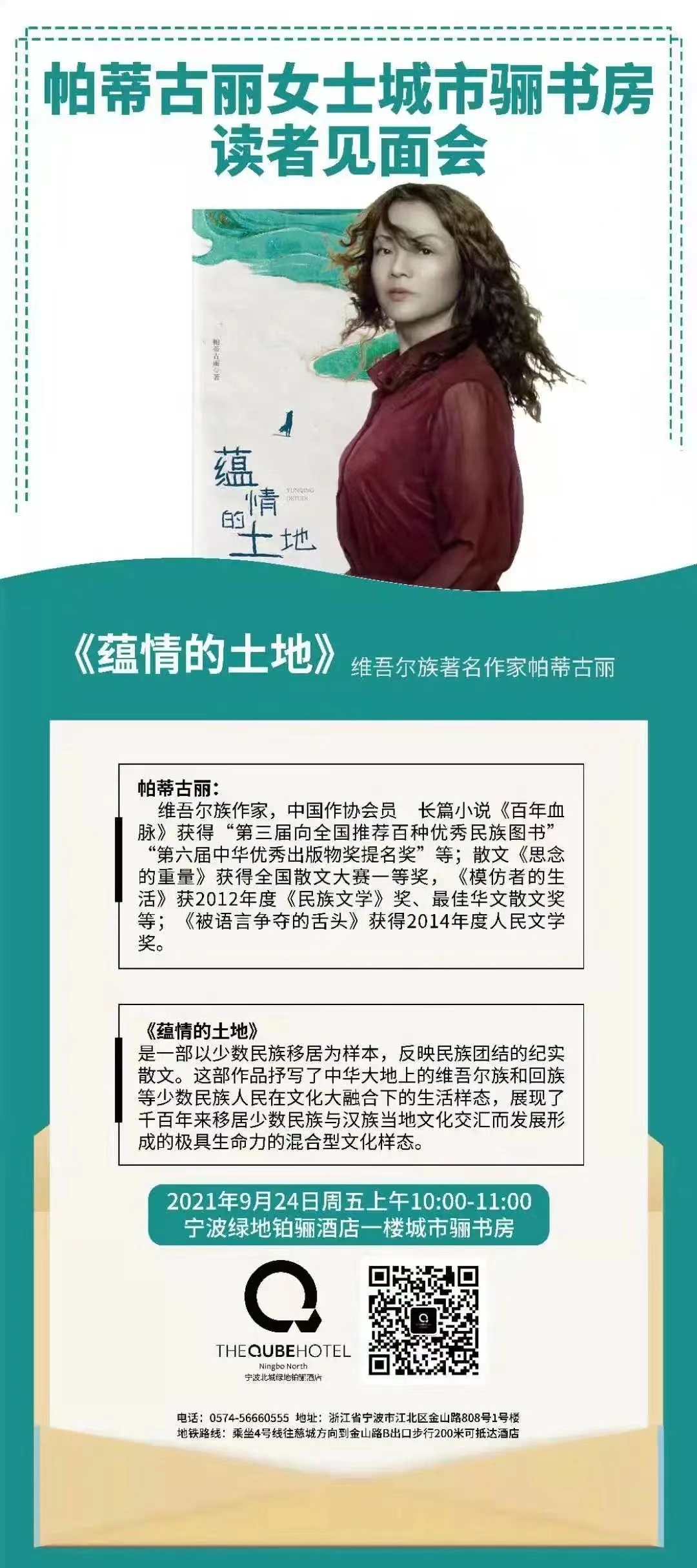

维吾尔族著名作家帕蒂古丽读者见面会 ▼

新作《蕴情的土地》发布会 ▼

贵阳九中读书讲座 ▼

中外作家营走进广东东莞观音山 ▼

参加浙江省作家协会第九次代表大会 ▼

文化发展出版社,在良阅·城市书房.陶然文化沙龙,举行帕蒂古丽的新书《水乳交融的村庄秘境》分享会 ▼

余姚作家帕蒂古丽赴京领奖前吐露心声:“对南北文化的对比性写作是对我生命的一种缝补”

宁波日报记者 金晓 本报讯

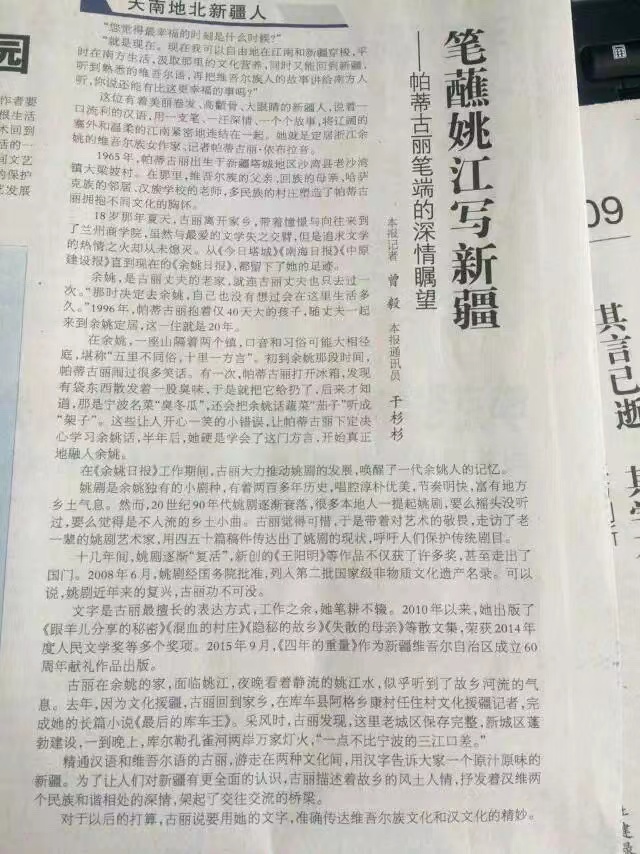

从遥远的新疆嫁到余姚,当年那个20多岁离开家乡新疆的姑娘,如今已是知天命的年纪,她已在江南水乡生活了20个年头。她,就是作家,《余姚日报》专刊、副刊部主任帕蒂古丽。

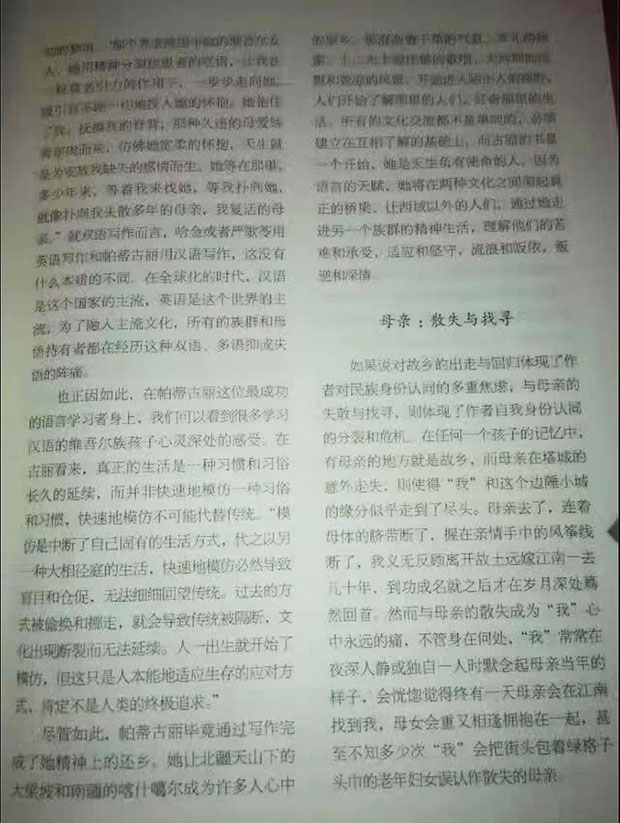

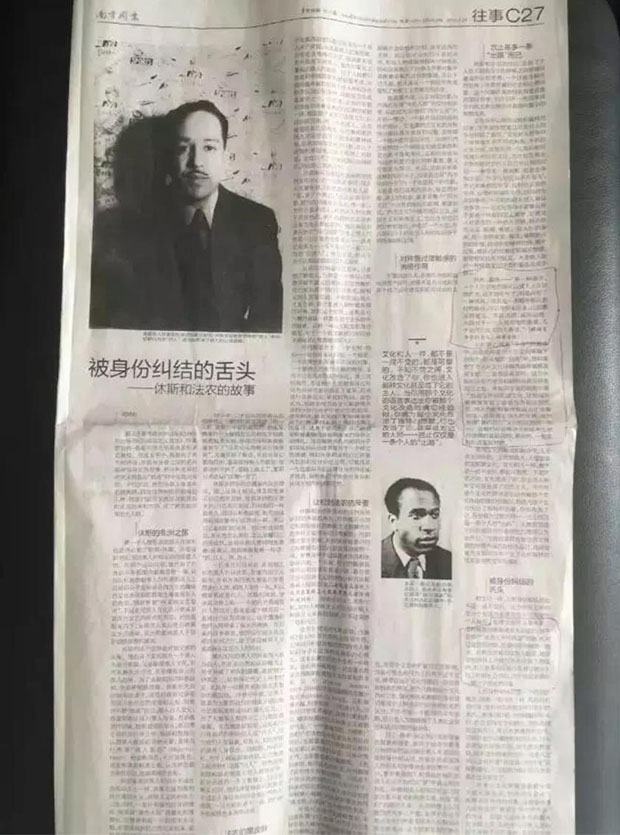

过去的20年,她生活的点点滴滴中,都“上演”着南北不同地域文化的碰撞和交融。而此次让她获得“人民文学奖”的散文作品《被语言争夺的舌头》,正是她对南北文化进行的一次对比性写作,也是她真实生活的一种写照和感悟。 在此次赴京参加“人民文学奖”颁奖典礼前,帕蒂古丽接受了记者的采访,她感慨地说:“对南北文化的对比性写作是对我生命的一种缝补”。“把自己作为一个标本”进行剖析,从5、6年前开始,帕蒂古丽就尝试一系列对南北文化的对比性写作。其中,2012年推出的散文《模仿者的生活》就是这一系列中有代表性的一部,该作品让她收获了《民族文学》2012年度文学奖、《散文选刊》2012年度华文最佳散文奖等多个奖项,也让不少读者记住了这个与众不同的女作家。 而今年1月份刚刚创作的《被语言争夺的舌头》,则是这一系列写作中的另一部新作,又让她收获了“人民文学奖”。 在这些对南北文化的对比性写作中,帕蒂古丽常常“把自己作为一个标本”来进行剖析,“回溯过去的生活,”又审视现在的生活,找寻不同文化的碰撞、交融在她生活中留下的痕迹,以及对她的人生所产生的作用和意义。 正如她在《被语言争夺的舌头》中描述的那样:“在离开家乡之前,我就像一只在汉族、维吾尔和哈萨克族各种语言围猎中的兔子,毛皮上印上了各种文化混杂的斑纹。来到了南方后,我也试图在各种方言文化间争夺自己的舌头。也许正是集各种文化于一身,才能够体验到语言文化争夺的极致,这样才好把自己当成一个有价值的社会标本来解剖。” 在文化的夹缝中学会平衡地“走钢丝” 过去的岁月,帕蒂古丽也曾在面对不同文化“撞击”时有过茫然与困惑。但如今被问及这些,她只是淡淡地说了一句“有时一件很小的事都会触发这种撞击”,便不再多说。 事实上,她把一路走来的那个真实的自己写进了作品当中。在她看来,写作就是自己“翻找很多记忆的过程”,往往“内容挺沉重”,甚至是有“不堪回首的苦难”。但“无论多残酷,都要面对(记忆中的)自己”,坦诚地把自己“精神层面的东西”与读者进行分享。 而她在翻找记忆的过程中,也实现了对自己“过去的生活的一种修补,”甚至于“是对生命的一种缝补”。 多年生活的磨练与自身的摸索,让如今的帕蒂古丽已“能在文化的夹缝中平衡地‘走钢丝’”。而她将自己的感悟写进《被语言争夺的舌头》等这一系列作品中,就是“希望有类似经历的人能从中有所启迪”,也希望在不同文化之间能搭起一座沟通的桥梁。 对于未来,帕蒂古丽说准备更多地转向小说的创作。她透露,今年年底,她创作了3年多的长篇小说《百年血脉》即将出版,“手头上还在写几个中篇(小说)”。